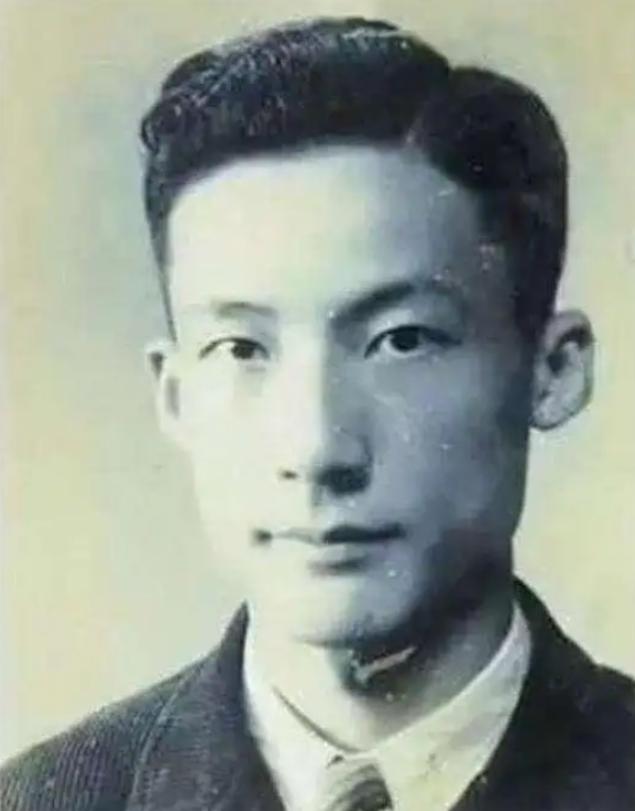

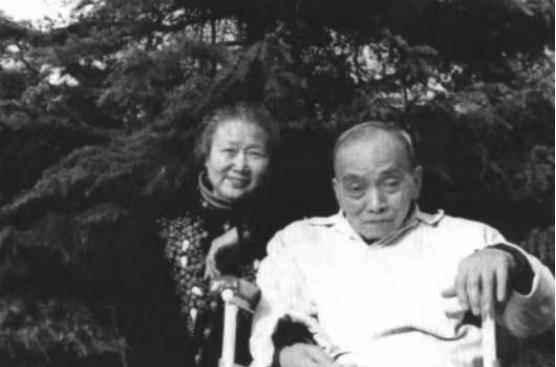

1949年,毛人凤下令处死朱君友。朱君友坦然赴死,却发现枪决他的2名特务,朝他频繁摇头使眼色,示意他不要出声,朱君友立即心领神会。 时间回到1949年深秋的成都,解放军势如破竹,国民党的统治眼看就要土崩瓦解,城里的达官贵人忙着变卖房产细软,准备南逃,而此时的将军衙门监狱里,关押着一群在他们看来“冥顽不灵”的硬骨头,朱君友就是其中之一。 12月初,保密局局长毛人凤亲自飞抵成都,坐镇指挥最后的疯狂,他看着手下一份厚厚的名单,上面罗列着36个名字,都是在他眼中必须被“肃清”的危险分子。 这些人里,有坚定的共产党员,有追求民主的民盟成员,还有像朱君友这样出身富贵却选择革命的进步青年。 毛人凤没有丝毫犹豫,朱笔一挥,批下“一律枪决”四个大字,这份死亡通知书随后被送到四川省主席王陵基的案头,王陵基也机械地签下“如拟”。 自此,这36人的命运,在程序上已经画上了句号,监狱里的气氛一天比一天诡异,巡逻的特务脚步声更频繁,送来的饭菜也变得粗劣不堪。 朱君友心里明白,最后的时刻可能不远了,他是在11月的一个黄昏,在玉带桥附近接头时被捕的。 作为成都本地显赫的朱家六少爷,他本可以过着锦衣玉食、无忧无虑的生活,但他偏偏看不惯这腐朽的世道,在四川大学读书时就接触了进步思想,毕业后毅然投身地下工作,利用家族的商行作掩护,传递情报,资助同志。 被捕后,他遭受了惨无人道的酷刑,老虎凳、辣椒水,各种手段都用遍了,但他始终咬紧牙关,一个字也没吐。 就在死神一步步逼近时,监狱外,一场与时间赛跑的营救正在悄然进行,朱君友的妻子杨汇川心急如焚,她找到了自己的父亲杨维。 杨维早年对国民党西南军政长官公署的徐中齐有过提携之恩,这份陈年旧情,成了撬动铁幕的一线希望。 与此同时,朱君友的父亲朱茂先,这位在公开场合宣称与儿子断绝关系的老人,私下里却心痛如绞。 他悄悄取出十根沉甸甸的金条,每一根都重达一两,用油纸仔细包好,通过错综复杂的关系网,一层层地向上打点。 在那个兵荒马乱、人心浮动的年代,国民党政权内部早已千疮百孔,大厦将倾,许多特务也在为自己寻找后路。 党纪国法在黄澄澄的金条面前,显得不堪一击,金钱铺路,人情开道,营救计划进行得异常“顺利”,负责协调的徐季达传来消息,事情有了转机。 他们买通了从看守到执行枪决的底层特务,最终敲定了一个方案:在正式行刑前,以“提审”的名义,将朱君友单独带出来。 12月6日深夜,两名特务拿着手电筒,照着朱君友的脸,冷冰冰地命令他出来,朱君友以为自己的死期到了,他坦然地站起身,准备慷慨赴死。 然而,当他被押出牢房,走在通往监狱外的幽暗通道时,却发现了一丝不对劲,押解他的两名特务,走在他身侧,用眼神疯狂示意他,让他千万不要做声,不要有任何反抗的举动。 朱君友立刻明白了,这不是去刑场,而是求生之路,他压下心中的惊涛骇浪,一言不发,跟着他们走出了那扇沉重的铁门。 门外,一辆不起眼的小轿车早已等候多时,他被迅速推上车,消失在夜幕里,就这样,朱君友的名字在死亡名单上被悄悄抹去,档案记录被修改为“已执行”。 朱君友被秘密转移到城郊中和场的一处亲戚家躲藏起来,他像人间蒸发了一样,与外界隔绝,他不知道,就在他逃出生天的第二天,1949年12月7日的深夜,一场惨绝人寰的屠杀发生了。 他的32位同志,包括杨伯恺、杜可、王干青等人,被特务们用卡车秘密运到成都外西十二桥的乱坟岗。 那里有早已挖好的防空壕,特务们用机枪扫射,将他们全部杀害,并就地掩埋,加上几天前在抚琴台遇害的3人,毛人凤名单上的35人,除了朱君友,全部殉难,这就是震惊全国的“十二桥惨案”。 二十天后,1949年12月27日,成都宣告解放,当解放军的红旗插上城头,朱君友才从藏身之处走出。 当他得知同志们已全部遇难的消息时,如遭雷击,他赶到十二桥,亲眼看到了被军管会挖掘出来的、惨不忍睹的同志遗体。 那一刻,巨大的悲痛与劫后余生的愧疚感,像两座大山压得他喘不过气,他活下来了,可那些与他并肩作战、在狱中互相鼓励的战友们,却永远倒在了黎明之前,这份幸存者的负罪感,伴随了他一生。 新中国成立后,朱君友的人生轨迹归于平淡,他将那段惊心动魄的往事深埋心底,几乎从不对外人提起,晚年的他疾病缠身,尤其是在生命的最后几年,他与肝癌顽强斗争了近五年。 2004年10月11日,这位十二桥惨案的唯一幸存者,在医院的病床上安详离世,享年87岁。 这段历史已经远去,但我们不应忘记,每一次我们走过成都的十二桥,都应该记得,脚下的这片土地曾浸染过烈士的鲜血。 珍惜来之不易的和平,记住那些为理想献身的人,或许才是对朱君友以及所有牺牲者最好的告慰。 信源:抗日战争纪念网2025-06-03——川大校友朱君友:十二桥惨案的幸存者