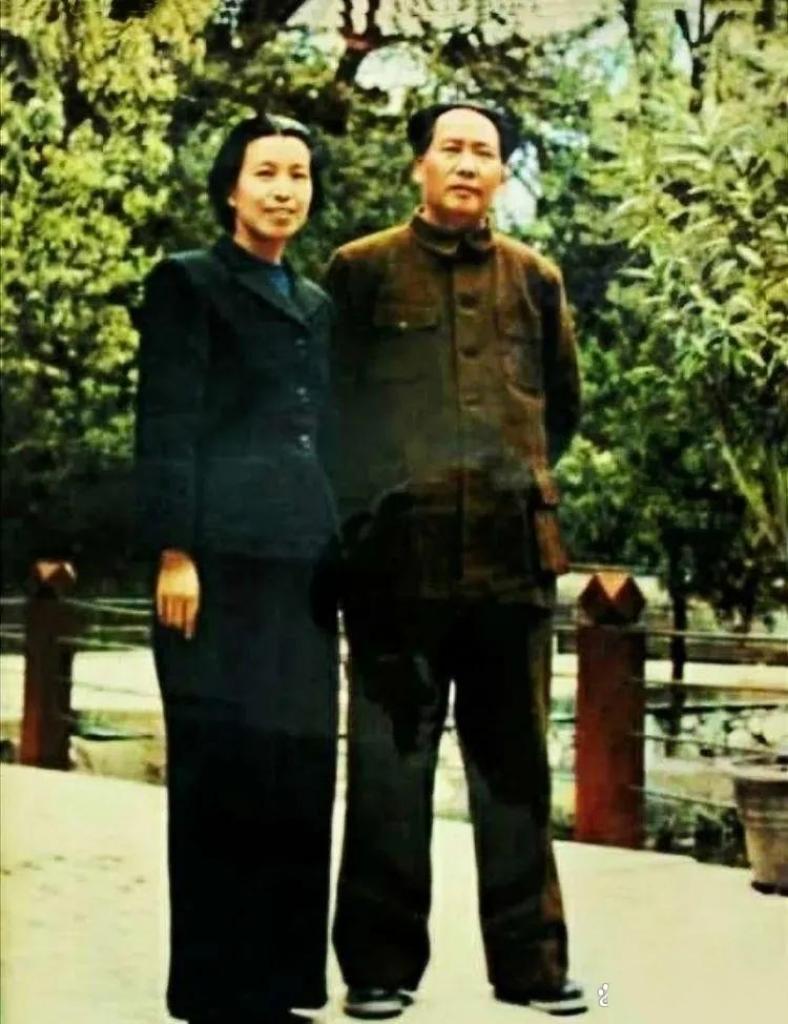

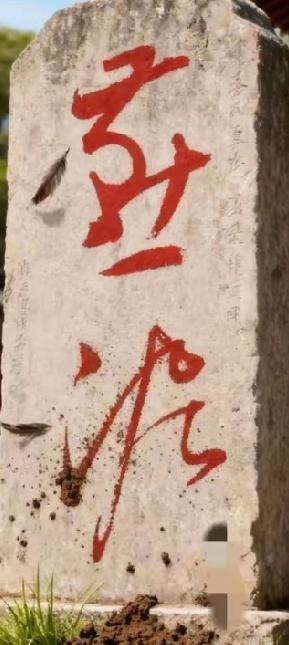

1962年,郭沫若看过毛主席写的一首词后,说写的时令不对,但毛主席说:没问题,是你错了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1962年春天,文坛发生了一件有意思的事,郭沫若读毛主席那首《忆秦娥·娄山关》,越读越觉得不对劲,最后憋不住写了篇文章,说这词的时令写错了。 词是这么写的:西风烈,长空雁叫霜晨月,霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽,雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,从头越,苍山如海,残阳如血。 郭沫若的疑惑很实在,他翻史料查到,红军1935年打娄山关是在一二月份,正值隆冬,可词里那些西风、雁叫、霜晨,分明是秋天的景象,这就说不通了。 他琢磨来琢磨去,给出一个解释:上半阕写的是1934年秋天长征刚开始的情形,下半阕才是第二年冬天攻打娄山关的场面,两段时间拼在一起,就都对上了。 这个解释看着挺合理,郭沫若还挺满意,把文章送给毛主席过目,结果毛主席看完,直接在后面写了段话,意思很明确:你想多了,这首词就是写一天的事,从拂晓打到傍晚,至于你说的时令问题,那是因为你不了解南方的气候。 毛主席解释得很具体,云贵川那一带,冬天基本不下雪,下的是霜,清早出门,地上白茫茫一片,风吹在脸上冷飕飕的,跟北方深秋差不多。 大雁也不全往南飞,有些就在那儿过冬,冬天听见雁叫再正常不过,遵义那地方,一二月份平均温度也就三四度,山里更冷,霜冻是常态。 这话说得郭沫若没法反驳,他是文学大家,可他没在那片山地里待过,没经历过那场战斗,对那里的冬天没有切身感受。 他脑子里的冬天是北方式的,冰天雪地、万物萧瑟,可实际上,中国地域这么大,各地气候千差万别,不能拿一个标准套所有地方。 更关键的是,这首词不是坐在书房里想象出来的,而是打完仗之后的真实记录,1935年2月25号那天,红军凌晨出发,天上还挂着月亮,地上结着白霜。 队伍悄悄行进,马蹄踩在硬地上声音很碎,军号压得低沉,中午拿下娄山关,下午继续追击,一直打到天黑,收复了遵义城。 傍晚时分,毛主席站在山头,看着连绵的群山像大海一样起伏,夕阳把战场映得通红,这些场景全是亲眼所见,不是文学修辞,是战场实景。 这件事挺能说明问题,郭沫若是顶尖的学者,考据功夫了得,可他这次栽在了经验主义上,他以为掌握了文献资料、懂得古典意象就能解读一切,却忽略了最重要的一点:真实的生活永远比书本丰富。 北方文人写冬天,那是雪花飘、寒风吼,可西南山区的冬天就是另一副模样,不亲自去过,光靠想象和推理,很容易搞错。 毛主席写诗词,从来不玩虚的,他那些作品,几乎每一首都能对上具体的时间地点和事件,娄山关这首词也是,从景物到情绪,从时间线到空间感,每个细节都经得起推敲。 因为他就是在那个时刻、那个地方,带着那些人经历了那场战斗,这种真实性,是案头工作堆不出来的。 这场小风波最后平息了,郭沫若接受了毛主席的解释,但这事留下的启发却不小,读诗词,光看字面是不够的,得了解作者的经历、创作的背景、描写的地域。 那些看似矛盾的地方,往往藏着我们不知道的真实,别急着用自己的经验去否定,多想想是不是自己的认知有局限。 写东西也是一样,好文章从来不是闭门造车造出来的,而是脚踩着泥土、眼看着真景、心贴着实情写出来的。 毛主席能把娄山关那场战斗写得这么传神,不是因为他文学技巧有多高超,而是因为他就在现场,他记得那天的风、那天的霜、那天的雁叫,这种真实的力量,是任何技巧都替代不了的。 所以说,知识和经验都重要,但别让知识框住了对真实世界的感知,郭沫若错不在学问不够,而在于他用书本知识去套实际情况。 毛主席对不在于他是作者本人,而在于他说的就是事实,这个道理放到今天,依然管用。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:统战新语——「读史忆人·典故」毛主席请郭沫若润色诗文