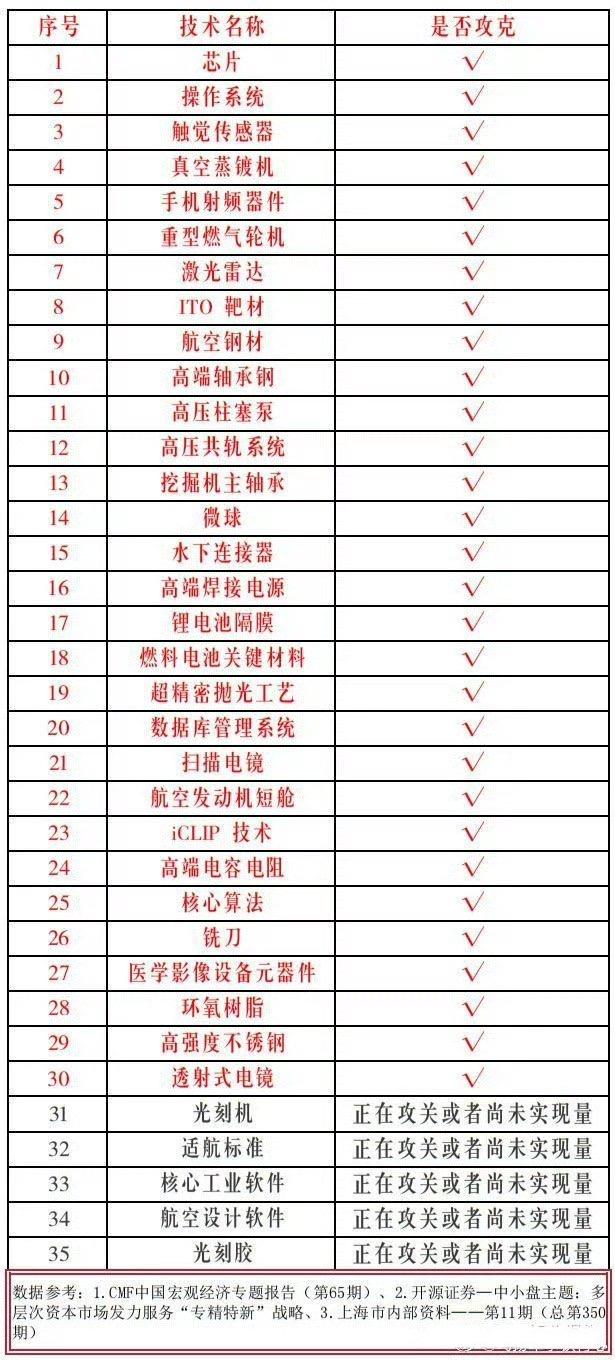

为什么当年的西方,要把先进的高铁技术转让给中国?最根本的原因只有一个,那就是穷! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2004年那个春天,当西门子的谈判代表坐在北京的会议室里,手里攥着技术转让协议,手指颤抖了好几次才签下名字。 这一幕背后藏着一个很多人不愿意承认的真相:当年西方愿意转让高铁技术,说到底就是缺钱,是真的穷到没办法了。 说起来可能很多人不信,那些在我们印象里光鲜亮丽的跨国巨头,在21世纪初其实日子过得相当难熬。 西门子的轨道交通部门已经连续三年亏损,德国本土的订单少得可怜,工厂里的设备闲置,工人拿着工资却没活干。 法国阿尔斯通更惨,账面上亏了19个亿欧元,股价跌得董事会都不敢开会。 加拿大庞巴迪的铁路业务每年亏掉2.4亿加元,裁员名单已经打印出来就等签字,就连技术最牛的日本川崎重工,也因为国内市场早就饱和,急得到处找出路。 这些公司手里确实握着好技术,几十年积累下来的专利和经验都是真金白银,但问题是技术再好,锁在保险柜里也当不了饭吃。 欧洲的高铁网络该修的早就修完了,法国德国都没什么新线路规划,日本新干线在国内跑了四十年也只建了两千多公里。 全球高铁市场陷入了一个怪圈,技术越来越先进,可订单却越来越少,这些巨头就像守着金山的穷人,眼看着账上的数字越来越难看,却找不到变现的地方。 就在这个时候,中国铁道部甩出了一份让所有人眼睛发亮的采购计划,一口气要买140到200列高速动车组,初期合同就是200个亿,更关键的是背后还有规划中的上万公里高铁网络。 这对于快要揭不开锅的西方公司来说,不是什么商业机会,而是能救命的氧气瓶。 当然中国也不傻,拿着这么大一笔订单,自然要讲条件,想拿钱可以,但必须把核心技术一并交出来。 一开始这些公司还端着架子,西门子直接报出天价,每列车要3.5亿人民币,技术转让费还要另加3.9亿欧元,摆出一副爱买不买的姿态。 日本川崎也藏着掖着,只肯给200公里时速的技术,300公里以上的死活不松口。 中方谈判团队这时候展现出了高超的策略,他们不着急,一边跟西门子磨,一边悄悄接触其他家。 当西门子的人还在慢悠悠喝咖啡的时候,日本川崎已经开始松动了,消息传回德国总部,西门子的董事会立马急了,连夜开会调整策略。 第二天德国人的态度来了个180度大转弯,价格直接砍到每列2.5亿,技术转让费也降到8000万欧元,整体降幅接近六成,这哪里还有什么技术无价的傲慢,活脱脱就是甩卖求生。 说白了,这些公司心里其实也打着小算盘,他们觉得中国就算拿到技术也学不会,顶多照着图纸组装组装,核心零部件还得找他们买,以后还能长期收专利费和配件钱。 川崎的总裁当时还跟中国工程师说,搞200公里时速的车至少要八年,想冲350公里得等头发都白了,他们把技术卖出去,既解决了眼前的财务危机,又觉得能长期绑定中国市场,这买卖怎么算都不亏。 但这些精明的商人万万没想到,中国工程师的学习能力和钻研精神完全超出了他们的想象,拿到技术后,中国团队是真下了狠功夫,白天跟着外国专家学,晚上对着图纸研究到天亮。 不到三年时间就把法国人的转向架改进了,2010年连列车网络系统都实现了国产化,那些原本觉得可以吃一辈子老本的西方专家,眼睁睁看着中国高铁从模仿走向创新,从跟跑变成领跑。 回过头看,当年的技术转让根本不是什么慈善行为,而是一场被现实逼出来的交易,西方公司需要钱来维持运转,中国需要技术来缩短差距,大家各取所需。 只不过西方低估了中国的消化能力,也高估了自己的技术壁垒,他们以为卖出的只是几份图纸几套设备,没想到交出去的是打开一个新时代的钥匙。 现在西门子超过六成的轨道收入来自中国,阿尔斯通的在华业务翻了好几倍,庞巴迪干脆把总部搬到了上海。 当初那些颤抖着手签字的谈判代表,大概做梦也想不到,自己为了眼前的订单放出去的技术,最后会培养出这么强大的竞争对手。 但话说回来,如果不是当年真的穷到山穷水尽,他们又怎么会舍得松口呢,这就是商业世界最现实的一面,再高傲的巨头,饿急了也得低头找饭吃。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:曲思源. 《时代脉动 高速铁路发展简史》