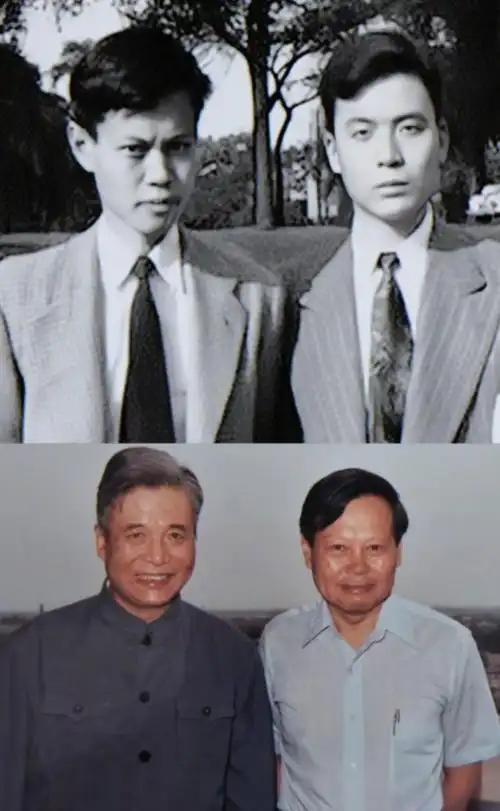

1971年,杨振宁在宾馆卫生间痛哭失声,只因邓稼先一封密信!背后真相令人动容。 前言:一个必须被铭记的答案 在历史的长河中,总有一些选择,决定了民族的命运;总有一些友谊,照亮了时代的黑暗。这是一个关于两位天才的故事,一个关于牺牲与荣耀、远方与故土的传奇。当我们今天享受着和平的阳光时,不应忘记那些在黑暗中为我们披荆斩棘的人。 第一章:决然转身:消失在戈壁滩上的身影 1950年的一个普通日子,一位26岁的中国青年在取得博士学位仅9天后,做出了改变他一生的决定——放弃美国优越的研究环境和生活条件,回到百废待兴的新中国。 他叫邓稼先。 从此,这位才华横溢的物理学家仿佛从人间蒸发。朋友不知其去向,家人不明其踪迹。整整28年,他就像一颗投入大海的石子,没有泛起一丝涟漪。 而真相是,他走进了西北的茫茫戈壁,肩负起一项关乎民族存亡的绝密使命——为中国造出原子弹和氢弹。 在那里,没有先进计算机,他们用算盘打出亿万次计算;没有充足物资,他们饿着肚子坚持演算。在一次关键的核试验中,航投试验失败,原子弹坠地却未爆炸。所有人都犹豫不前时,邓稼先站了出来:“你们还年轻,不能去!”他独自一人走向那片致命的区域,用手捡起了放射性的碎片。 正是这次遭遇,为后来的病魔埋下了种子。但他从未后悔:“做好了这件事情,这一生就过得很有价值,就是为它死也值得。” 第二章:巅峰相望:诺奖台上的东方骄傲 当邓稼先在罗布泊隐姓埋名时,他的挚友兼同学杨振宁,正沿着另一条科学道路攀登巅峰。 1957年12月,瑞典斯德哥尔摩。35岁的杨振宁与李政道因共同提出“宇称不守恒”理论而站在诺贝尔奖的领奖台上。这是中国人首次荣获这一科学殊荣,那一刻,全世界都记住了这张东方面孔。 一个在聚光灯下为国争光,一个在荒漠深处为国铸剑。两条截然不同的人生轨迹,却同样承载着中国知识分子的家国情怀。 杨振宁后来曾说:“我一生最大的贡献,就是帮助中国人克服了自己觉得不如人的心理。” 第三章:世纪问答:那封改变历史的短信 历史的转折发生在1971年。 中美关系刚刚解冻,杨振宁立即申请回国访问,成为首位访华的著名美籍学者。他开出的见面名单上,第一个名字就是:邓稼先。 此时正值特殊时期,邓稼先正被审查批斗。是周恩来总理亲自批示:“邓稼先同志可以见面,应该见面!” 老友重逢,恍如隔世。两人谈家庭,谈生活,却对各自的工作心照不宣。 临别时,杨振宁终于忍不住在机场回身问道:“稼先,我在美国听说,中国的原子弹有美国科学家参与,这是真的吗?” 这个问题触及国家机密,邓稼先无法立即回答。他谨慎地回应:“我觉得没有,我需要证实一下。” 送别老友后,邓稼先立即向上级汇报。请示直达周总理处,总理的指示明确而坚定:“如实告诉杨振宁先生。” 邓稼先连夜写信,并派人专程送到尚在上海的杨振宁手中。信上只有寥寥数语,却字字千钧:“无论是原子弹,还是氢弹,都是中国人自己研制的。” 在上海赴宴的杨振宁收到信后,立即起身离席,躲进卫生间。当他读完这短短一行字时,泪水夺眶而出。那是为民族自强的自豪,更是对老友28年默默奉献的无尽感慨。 第四章:最后合影:十元奖金背后的无价人生 1985年,邓稼先被确诊为直肠癌,晚期。病床前,杨振宁专程从美国回来看望他。 镜头定格下那张令人心碎的照片:邓稼先嘴角还淌着血,却努力绽放出最坦然的笑容。 杨振宁心疼地问:“国家给了你多少奖金,值得你把命都搭上?” 邓稼先颤巍巍地伸出两个手指:“原子弹十元,氢弹十元。” 这是实情。当时国家困难,原子弹奖金一万元,单位人人有份,由于人多,最后按十元、五元、三元的等级发放,邓稼先拿了最高等级。 1986年7月29日,邓稼先与世长辞,临终遗言只有一句:“我死而无憾。” 消息传到大洋彼岸,杨振宁发来电文,痛彻心扉:“稼先去世的消息,使我想起了他和我半个世纪的友情。我知道,我将永远珍惜这些记忆。” 结语:你我身边的民族脊梁 这个故事,离我们并不遥远。 今天我们享受着大国公民的尊严,正是因为有无数像邓稼先这样的人在默默守护。而杨振宁晚年放弃美国国籍,全职回归清华,何尝不是另一种形式的归根? 他们用一生告诉我们:爱国的方式可以不同,但赤子之心从未改变。在这个崇尚个性表达的时代,我们依然需要这样的精神坐标——它关乎奉献,关乎选择,更关乎我们对这个民族最深沉的爱。 也许我们无法复制他们的伟大,但我们可以传承他们的精神。在你的岗位上尽职尽责,在生活中保持良善,这便是对先辈最好的告慰。