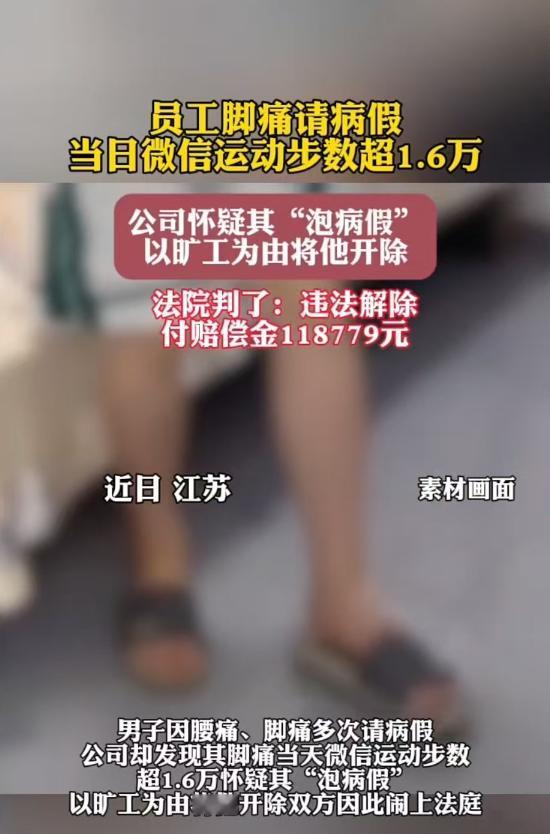

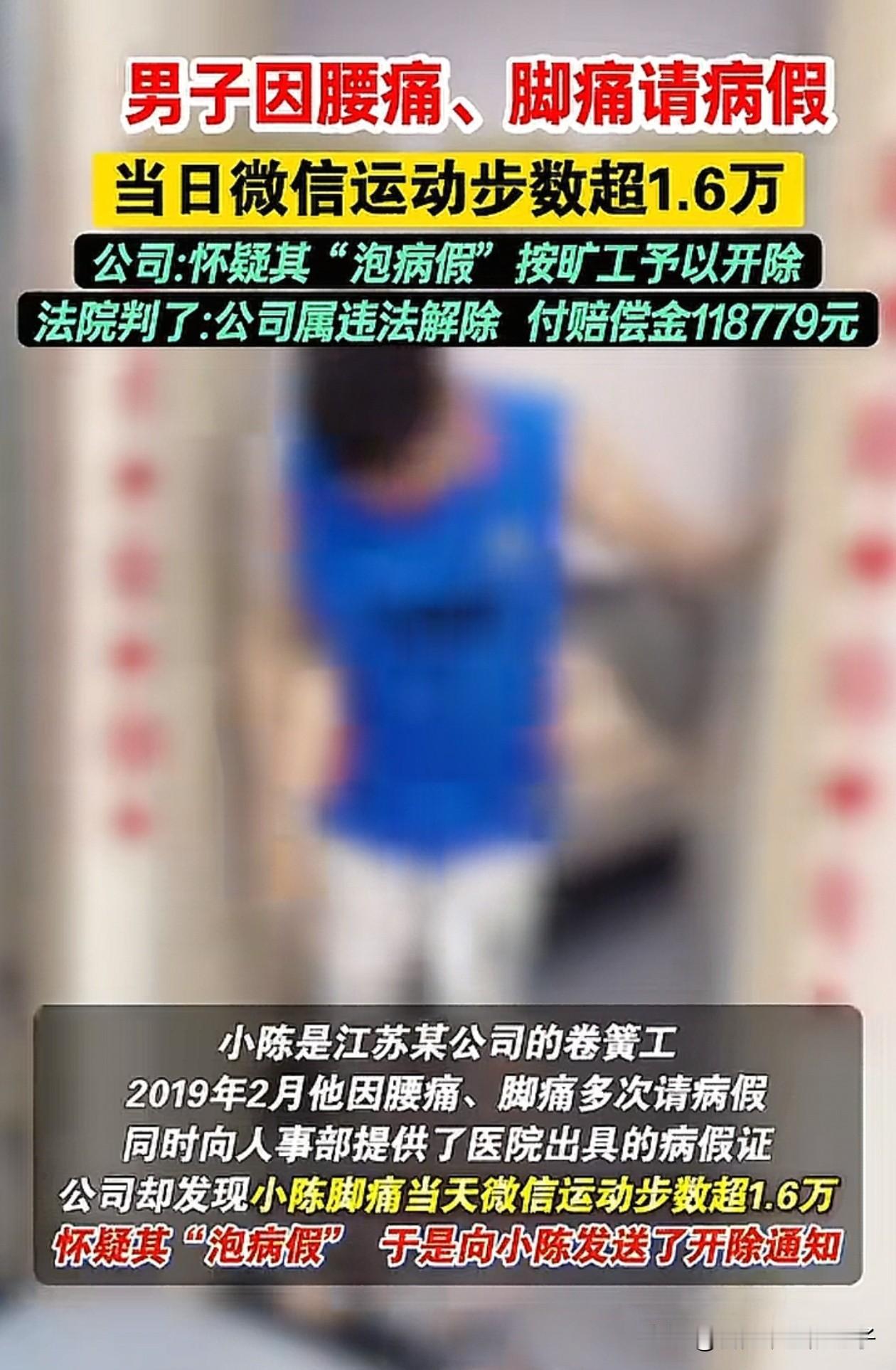

江苏一名男子脚痛请病假,公司通过其微信运动步数发现当天竟走了1.6万步,认定他“骗病假”并以旷工为由解雇。然而法院却两审均判公司败诉,理由是——微信步数不是医学证据。 小陈是一名卷簧工,工作需要不断弯腰、搬重物,对腰腿力量要求极高。2019年2月22日,小陈在作业时一不留神扭伤了腰。“当时腰像被绳子勒了一下。”他坐下来按摩拉伸,可疼痛不减反增。当晚他去医院就诊,医生诊断为腰部肌肉拉伤,建议卧床休息。 小陈想着周末连休两天,趁机调养一下。可到周一仍感疼痛难忍,便带着两家医院的诊断报告向公司人事申请病假。公司当时批准了,叮嘱他好好休息。几天后,小陈稍有好转,返岗上班,但卷簧工作强度大,腰伤又复发,他只好再次请假休息。直到3月中旬,他的腰才彻底缓解。 然而祸不单行。3月18日,小陈在厂里感觉右脚疼痛难忍,下班后又去医院。医生拍片后说他右足骨刺,建议继续休息。小陈将检查报告和片子拍照发给生产经理,请求延长病假。生产经理表示理解,并让他向人事部门提交病历原件。但小陈担心原件后续还要复诊使用,表示只愿提供复印件。人事经理却坚持:“不交原件,病假不批。” 小陈第二天拄着拐杖到厂门口,却被门卫拦下。他以为是系统未更新,也就回宿舍继续休息。几天后复查,医生仍要求继续静养。可就在4月3日,小陈还未康复,公司突然通知——解除劳动合同,理由是伪造病情、旷工多日。 面对解雇,小陈十分委屈:“我天天在医院看病,公司人也知道。”他申请劳动仲裁。公司提交两项“证据”:一是3月18日小陈返岗那天早上7点50分被监控拍到“跑步进厂”;二是他的微信运动显示当天步数超过1.6万,认为他并无脚伤。公司据此主张小陈“故意骗取病假”。 但法院的判决,给了所有企业一个警醒。一审法院认为,用人单位若主张劳动者“严重违纪”,必须举证证明存在违纪事实。根据《劳动合同法》第三十九条规定,解除劳动合同必须“有事实、有依据”。而微信步数只是智能终端自动采集的数据,受手机型号、携带方式、传感灵敏度等多重因素影响,并不能真实反映劳动者的身体状况。 法院指出,微信步数不具备医学证明效力。一个人可能在家中走动、做饭、上下楼,甚至手机放在运动包或电动车上都可能产生步数。企业未提供任何医学层面的证据,例如体检记录、医生复核报告等,无法证明小陈并未受伤或存在伪造事实的行为。因此,仅凭“跑步片段”和“微信步数”,不足以认定其病假造假,更不能按旷工处理。 二审法院维持原判。判决指出,公司的解除行为不符合法定程序,属于违法解除劳动合同。根据《劳动合同法》第八y十七条规定,用人单位违法解除劳动合同的,应当向劳动者支付双倍经济补偿金。法院最终判令公司赔偿小陈118,779元。 这场官司虽然以小陈胜诉告终,却在社会上引发广泛讨论。有人认为公司管理无可厚非,毕竟存在个别人“装病骗假”;也有人指出,数字化管理不能脱离法律的底线。 律师分析,这起案件的核心是“举证责任”。公司若主张劳动者违纪,负有完全的举证义务,必须提供客观、充分的证据。步数数据虽然是“技术证据”,但缺乏法律认证和科学性,属于间接证据。若无其他佐证,不能单独作为认定依据。 事实上,近年类似案件并非孤例。部分企业以“定位”、“监控”、“打卡数据”认定员工违规,但这些技术手段往往存在误差。法律上,电子数据证据的有效性需满足真实性、关联性、合法性三要件。例如,若微信步数来自员工私人手机,公司并无权私自调取或监控,否则反而可能构成侵犯隐私。 在劳动关系中,劳动者的病假权、休息权均受《劳动法》和《劳动合同法》保护。《劳动合同法》第四十二条规定,劳动者在患病期间享有法定医疗期,公司不得擅自解除劳动合同。若企业怀疑员工骗病假,应依法启动核查程序,如安排复检、委托第三方体检机构,而不是凭数据臆断。 小陈案也给广大劳动者提了个醒:请病假时要保留完整的医疗记录、就诊凭证和沟通记录,以便在出现纠纷时维护权益。同时,应遵守公司制度,及时沟通,避免误会升级为法律纠纷。 而对企业而言,智能化管理固然提高效率,但管理行为必须建立在法律合规基础上。企业若以“算法判断”代替人判断,容易陷入“技术暴政”的误区——数据可以辅助管理,却不能替代证据,更不能取代人性化判断。