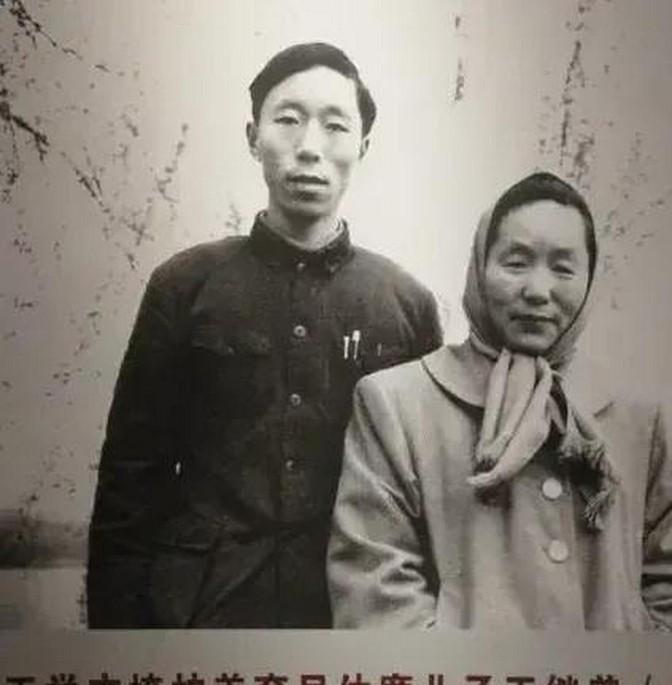

1937年,地主王学文发现一20岁女兵躺在家门口,见四下无人,他一下将女兵扛到了炕上,谁料,女兵解开衣襟,王学文震惊:“怎么会这样……” 1937年的那个冬天,山东掖县的风刮得像刀子,卷着白毛一样的雪粒,铺天盖地。地主王学文夜里被门板的响动惊醒,一开门,就看见雪堆里蜷着个人影。 他心里咯噔一下,上前用脚一探,是个软的,还是个女人。 这兵荒马乱的,救还是不救?他心里打着鼓。可看着那张冻得发紫的脸,还是把心一横,将人背进了屋,扛到热炕上。 妻子见此情形,急忙起身,端来一杯热水。她小心翼翼地扶起那女人,动作轻柔却又带着几分急切,而后缓缓将热水喂入其口中。 缓过神来的女兵,话未多言,双手已然颤抖着解开棉衣。随着衣襟敞开,一个瘦若纸片的孩子,孱弱的身形暴露在众人眼前。 婴儿发出的哭声极为微弱,仿若小猫轻啼。此刻,他的脸蛋泛着红潮,似春日里初绽的桃花,娇柔而惹人怜爱。 女兵叫吴仲廉,她用尽最后的力气说,自己是八路军,部队要转移,实在带不了孩子。她也是听房东大婶指路,走了十里地才摸到这儿,因为庄上人都说王学文是个好人。 一个承诺,就在那个雪夜,伴随着女兵磕头的闷响,和一个地主的点头,沉甸甸地落下了。吴仲廉脱下自己身上唯一的棉衣,裹住孩子,看着他喝了半碗米油,才一步三回头地消失在风雪里。 王学文夫妇的这个“点头”,可不是一时冲动。王学文虽是地主,家有几百亩地,可之前的四个孩子都没能养活。 他心善,灾年里开仓放粮,还会给佃户发油布。如今家里添了个孩子,口粮更是捉襟见肘,妻子只能靠给人家缝丧衣、搓麻绳,勉强拉扯着几个孩子。 更要命的是风险。为了护住这个孩子,他们对外只说是远房亲戚家的。为孩子取名王继曾,此名别具深意。既承袭王家之姓,延续家族脉络;又以此纪念其姓曾的生父,于简单名号中,承载着深厚的情感与纪念意义。 可纸包不住火,后来马家军和鬼子都闯进村,王学文因为这事被五花大绑抓走,打得满身是伤,脸上留下了永久的疤痕,却愣是一句实话都没吐。 孩子机敏地藏匿于柴垛后的夹墙之中,那狭小隐蔽之所成了他的庇护港湾。凭借着这份隐匿,他一次次巧妙避开搜查,在危机四伏中暂得安宁。 王学文甚至典当了祖传的玉佩,只为带着小继曾去监狱,远远地看一眼他那被俘虏的亲娘。这个承诺,早已超出了“养活”,变成了一种用命守护的道义。 而雪夜里那个踉跄离去的身影,吴仲廉,她的承诺是用血泪写成的。她把活下去的希望给了儿子,自己却跌入了深渊。她的丈夫曾日三,在掩护伤员时与日本兵同归于尽。她自己,则落入马步芳的队伍手里,受尽酷刑,却始终没有屈服。 在暗无天日的牢房里,唯一支撑她活下去的念想,就是那个被“王善人”收养的儿子。当王学文带着继曾来探监时,隔着铁栅栏看到孩子被养得白白胖胖,她所有的痛苦仿佛都有了意义。这个承诺,是母亲的割舍,也是革命者的坚韧。 直到1950年春天,村里来了穿军装的人,拿着证明信,要接走那个被托孤的孩子。那年,王继曾已经是个半大小子,他茫然地看着眼前的一切,不明白为什么突然冒出个亲娘。他红着眼睛,死死拽住养父的衣角不肯松手。 王学文掰开他的手,哑着嗓子说:“去吧,去给你老王家争气。”吴仲廉掏出六百块钱,说是她从党费里一点点省出来的,想要报答。王学文不由分说,猛地将其推回,言辞掷地有声:“养育子女,本就是天经地义之事!” 养母往继曾的贴身口袋里塞满了攒了半年的鸡蛋,还悄悄压上了一张地契。孩子离去,王学文顿感内心空茫寂寥。他神色黯然,沉默着取出旱烟,缓缓点燃,那烟火在寂静中明灭,似在诉说着他此刻的怅惘。 后来,王继于张家口干部子弟学校求学,期间他勤奋进取,凭借出色的表现成为了一名宣传干事,开启了新的工作篇章。 他穿着列宁装回村,把养父母接到了身边。吴仲廉调到山东工作后,也总会绕道来掖县住上几天,两家人的情分早已超越了血缘。 1977年清明,养母让王继曾在王学文的墓前烧了封信。信中提及,他这于寒夜飘雪之际被捡回的孩子,到底是为老王家延续了家族香火,让这一脉得以薪火相传。墓碑上,清清楚楚地刻着三个字——王继曾立。 一个郑重许下的承诺,历经时光雕琢与重重考验,于此刻尘埃落定,终得圆满之局,恰似花开结果,水到渠成,无一丝遗憾。 主要信源:(中红网——王学文夫妇抚养红军后代)