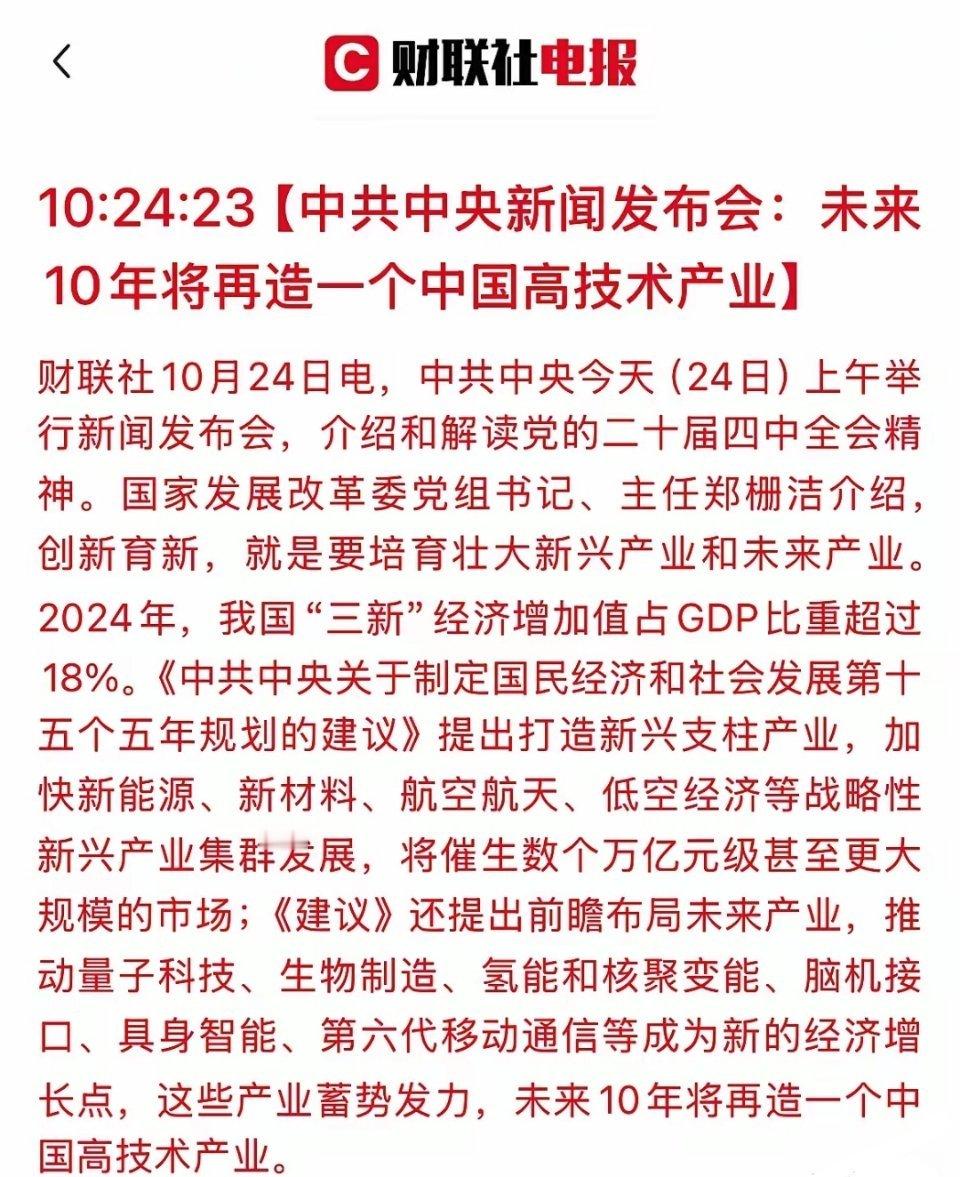

昨天的四中全会公报和今天的记者会上,有一句话格外让我注意,“把发展经济的着力点放在实体经济上,巩固壮大实体经济根基”。 看到这句话时心里踏实了不少,这或许意味着,我们绕了一大圈,终于又回到了那个最真实、最脚踏实地的话题:饭碗、工厂、制造业、就业、生活。 不论科技多先进、平台多火、流量怎么涌动,最终人的生活始终要靠实体经济支撑。 只有实体经济稳、产业链强、就业有保障,老百姓的钱包才能鼓、信心才能足,想买想花的欲望也才有实际基础。 过去几年,群众的消费是被官方寄予厚望的。 从“以旧换新”到消费补贴、直播带货,政策和市场都在想办法让大家多掏点钱、让经济多一点热度。 2024年那一轮家电换新、汽车报废补贴的确起到了不小的效果,据测算拉动了上万亿规模的消费总量,刺激了市场信心,也让不少企业缓了一口气。 但这种靠补贴、靠造势的拉动方式,是维持不久的。 政策退出、热度退潮后,消费又会冷下来,这其实不是老百姓们不想花,而是要看钱包是不是真的厚起来、未来是不是有信心。 所以这次全会重新把“实体经济”放在头条位置,意义不止一句口号那么简单。 这是一次方向的再校准,是在提醒全国经济体系别只盯着“数据的漂亮”,而要看结构是否稳固。 制造业的产能能不能转上去,传统产业能不能升级,新兴产业能不能立住脚,才是决定未来十年能不能稳步发展的关键。 这次四中全会的公报中明确提出,要建设现代化产业体系,以先进制造业为骨干,推动智能化、绿色化、融合化方向发展。 这其实就是告诉大家,不要在虚火旺盛的领域兜圈子,该动手干的事,还是得回到车间、实验室、厂房里去。 全会公报还提到,要优化提升传统产业,培育壮大新兴产业和未来产业,同时促进服务业优质高效发展。 这就是说,新旧动能都得抓,老的产业别放弃,新的产业得提上来。 中国现在面临的挑战是“结构性压力”,传统制造业成本高、利润薄,一些地方靠投资、靠土地财政支持,增长不可持续。 但新兴产业又还没完全接上,技术瓶颈、资金压力、市场空间都有不确定性。 我们能不能顺利从旧体系过渡到新体系,关系着就业和收入。 过去两年,“提振消费”成了关键词,财政、货币政策多点配合。 比如中央财政出手支持消费新业态新模式,给试点城市提供资金补助,建设夜间文化区、商旅文体融合消费区,推动IP联名、打造沉浸式消费空间,这些都说明国家层面在探索新的消费场景。 但这次的思路有了细微变化:不再只是追求“买的多”,而是希望让消费回到生活本身。 这时候再回看那句“把发展经济的着力点放在实体经济上”,可以说是一种方向性的告诫。 潜台词是什么呢?市场是要活的,但不能虚,金融要大胆,但不能空转。 过去几年一些领域泡沫太多,大家都在讲“轻资产”“平台经济”,钱在资本市场转了一圈又一圈,却没落到工厂车间、科研基地、创新项目上。 结果就是经济上看着很热闹,其实就业压力大、年轻人焦虑……这些群众要紧的问题依然没有有效解决。 经济的命脉,还得靠那些脚上沾泥、手上有茧的产业来维系。 未来的十五五规划,把“巩固壮大实体经济根基”列为第一战略任务,不仅是经济意义上的优先级调整,也代表一种发展理念的回归。 未来,当大家看到工地又开工、地铁在延伸、国产品牌在崛起、新能源车跑满街、年轻人回到制造企业开始做智能设备,这些场景其实就代表着中国的实体经济底气。 这不是靠一次促销、一个热点带起来的,而是靠千万个企业、工人、科研人员一点点做出来的。