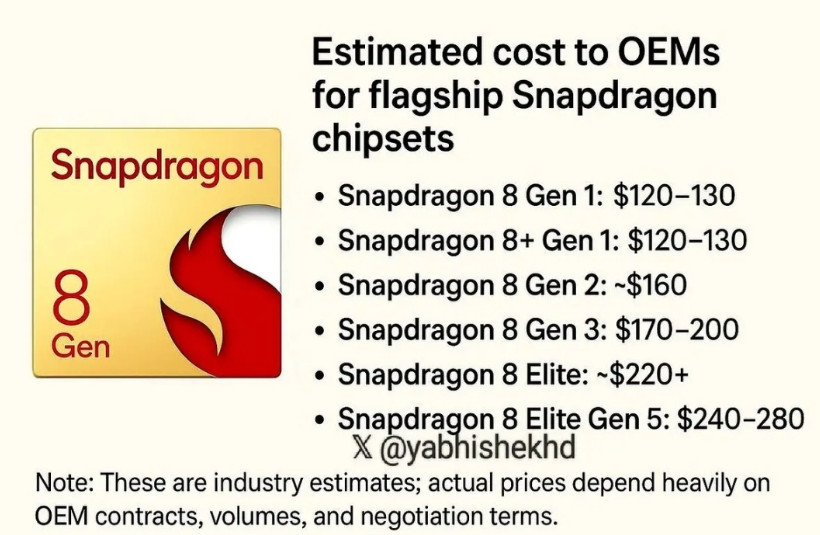

中美芯片大战,却让日本发现一个惊天秘密!日媒紧急呼吁:“全球70%的成熟制程订单正源源不断流向中国工厂,价格低到让我们怀疑人生!”美国把EUV光刻机当“核弹”使,中国却用28纳米“板砖”打他们一个措手不及! 在中美科技博弈的棋盘上,美国从2018年起就瞄准半导体领域下重手,层层设限试图扼住中国喉咙。起初是针对华为的出口管制,逐步扩展到设备和材料,联合荷兰ASML公司禁止EUV极紫外光刻机对华销售。这种机器是生产7纳米以下先进芯片的利器,全球产量有限,价格动辄上亿美元。中国企业面临封锁,只能转向内部消化,加大对成熟制程的投资。28纳米和以上工艺虽非最尖端,却支撑着汽车、家电和工业控制等庞大市场,需求量巨大却鲜少受限。 美国专注高端壁垒的策略,本意是卡住中国高端野心,谁知忽略了这一块的潜力。事实摆在那儿,全球成熟制程产能一度集中在台湾和韩国,占到近一半,但随着中国产能爬坡,这种格局开始松动。到2025年,国际半导体协会数据显示,中国在28纳米和22纳米新增产能已超全球一半。 这不是偶然,而是多年积累的结果,国家通过大基金三期注入500亿元,专攻设备和材料国产化。产业链上下游协同,从硅片到封装,全线发力,避免了单点断裂的风险。说到底,这种务实路径,让中国在封锁中找到突破口,也让对手的算盘落空。 日本作为半导体老玩家,本该稳坐钓鱼台,却在2025年3月突然警铃大作。日媒直言,全球70%的成熟制程订单正蜂拥而至中国工厂,报价低到让人直呼“怀疑人生”。东京电子和尼康等巨头,眼睁睁看着市场份额滑坡,中国产品成本仅为进口设备的1/3,加工费每片晶圆降到5美元左右。 为什么会这样?根子在美国EUV封锁的副作用上。 美国把这东西当核弹,严防中国触及5纳米以下领域,中国则聪明转向DUV深紫外光刻机,从28纳米起步。上海微电子装备集团的浸没式DUV机型,已通过中芯国际验证,国产化率达70%,激光源和光学镜头全靠本土供应商。配套光刻胶由南大光电搞定,线宽控制精准,不再卡脖子。价格亲民,自然抢订单。高通把28纳米射频芯片转给中芯国际,意法半导体和华虹联手建厂,美光在西安扩建封测线。这些国际玩家看中中国产能稳定,又贴近大市场,物流成本低。日媒的呼吁不是空穴来风,日本从中国进口半导体设备额2025年上半年降2.9%,仅63.99亿美元。 这波转移,暴露了日本供应链的脆弱,依赖全球5000多家供应商,一有波动就乱套。中国模式则集中力量,高校企业院所抱团,效率高出一截。 回溯中美芯片战的脉络,美国的管制从2019年加码,实体清单上中国企业超数百家,软件和材料也遭波及。拜登政府延续特朗普路线,2024年再推新规,2025年特朗普二度上台后,2月就签备忘录,加征半导体关税至50%。 华盛顿的逻辑是半导体关乎国家安全,必须防扩散。但这也逼中国自力更生,高校扩招半导体专业,2025年招生翻番,企业挖角海外人才,实习基地遍地开花。光刻胶研发、设备调试岗位,从缺人到骨干辈出。国家规划明确,成熟制程是基础,先进制程是长远。28纳米虽叫“板砖”,却打得准:覆盖95%的芯片应用场景,国外投入不足,未来易现缺货潮。中国产能占比从2024年的20%升到25%,稳住汽车和家电链条,避免产业停摆。国际上,台湾12英寸产能一度占全球近半,现在降到40%,订单外流成必然。 美国企业库存积压,中国工厂满负荷运转,这场大战的转折,就藏在这些数字里。 中国突破的底气,还在于产业链的韧性。过去依赖进口设备,人才外流严重,现在翻身仗打得漂亮。合肥和深圳形成集群,清华大学攻光刻胶,华卓精科做双工件台,中科院优化光学系统,分工明确,迭代快。DUV机的七成零件本土造,组装成本低,产量稳。2025年1月,上海微电子交付首批28纳米机台,覆盖国内八成市场。 对比国外巨头,供应链长而散,疫情或地缘冲突一闹,就出乱子。 中国这种办大事的路子,在关键时顶得上。战略价值显而易见,以前芯片卡脖子,汽车厂得歇菜,现在自供率高,产业链安全。国际厂商蜂拥合作,不是心血来潮,而是看到实打实的产能和技术。华虹的无锡厂2025年4月动工,40纳米线投产在即。高通订单源源不断,中芯国际良率追平国际水平。这不光是订单转移,更是全球布局的重塑,成熟制程从台湾独大,转向多极化。