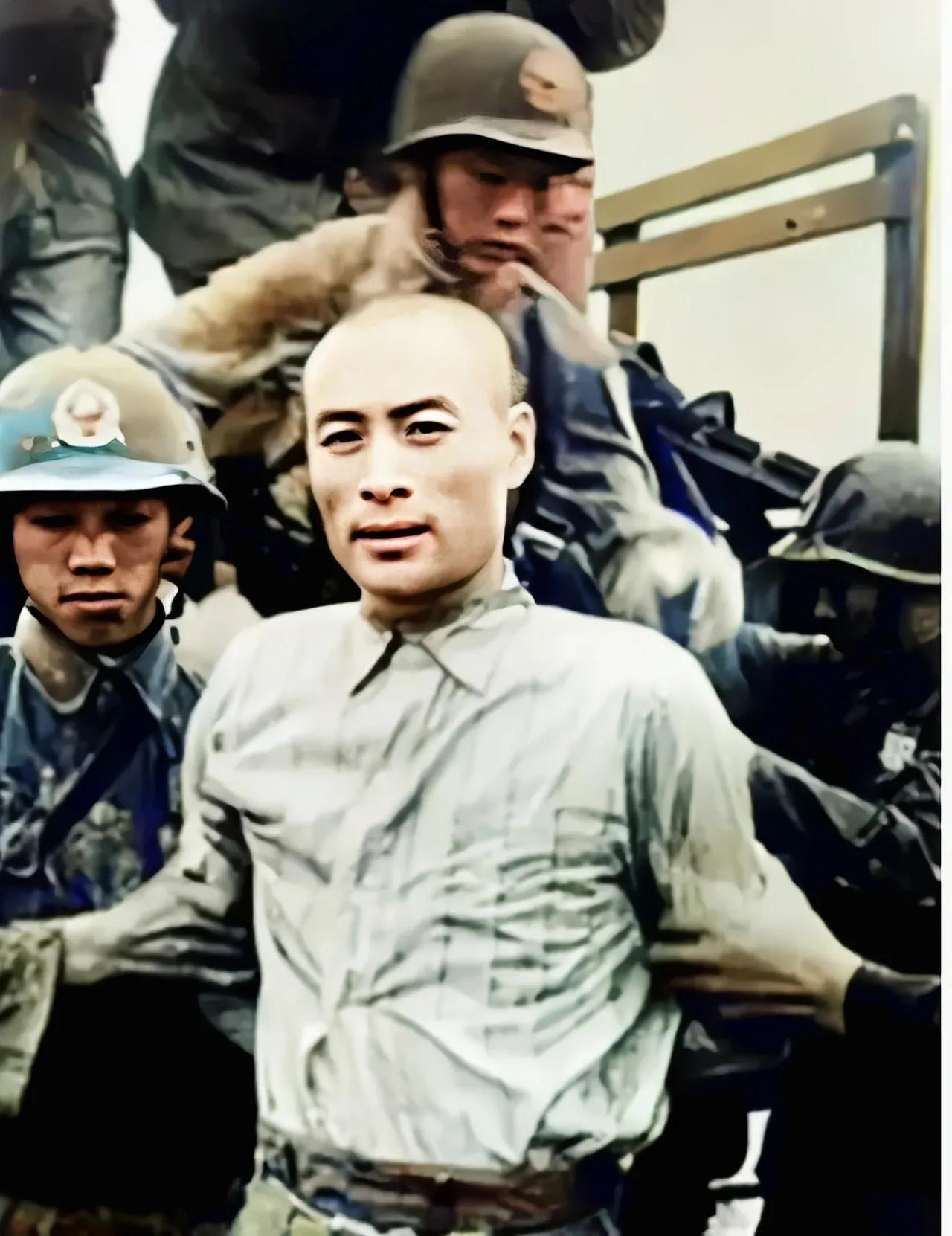

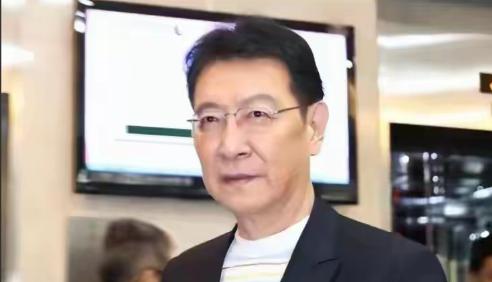

1979年,一名台湾连长冒死游泳横渡台湾海峡回到了大陆。让人意外的是,他的妻子在接受审问的时候只:“我丈夫曾说,如果有一天自己突然失踪了,我就要像王宝钏一样苦守寒窑十八年。” 王宝钏的故事谁都知道,苦等薛平贵十八年,吃尽了苦头,可那是戏文里的故事,现实中,谁敢拿自己的一辈子去赌一个虚无缥缈的承诺? 况且,她丈夫林毅夫,是台湾金门马山连的上尉连长,前途一片光明,一个大活人,怎么会凭空消失? 所有人都觉得陈云英在说胡话,或者是在用一种决绝的方式保护着什么,他们不知道,这个女人接下来的半生,会用行动证明,她的“狠”,远超戏文里的王宝钏。 王宝钏等来的是荣华富贵,而陈云英选择的,是一条自己铺就的荆棘路,路的尽头,是她自己挣来的尊严和圆满。 事情的起点,在1979年5月16日那个夜晚,金门岛上,海风呼啸,林毅夫利用夜间军事演习的混乱作掩护,脱下军装,独自一人消失在漆黑的海边。 他没有带任何求生工具,只凭着一身的水性和一个执拗的念头,朝着两公里外的厦门游去,海水冰冷刺骨,浪头一下下拍打着他,但这一切都比不上他内心的煎熬。 留在台湾,他有大好前程,有贤惠的妻子和可爱的孩子,但他的心里,总有一个声音在呐喊:台湾再好,也只是中国的一部分,两岸分离的局面,不应该是常态。 他这一游,只用了两个多小时,却在海峡两岸掀起了滔天巨浪,大陆这边,守岛士兵发现了他。 确认身份后,一个叫“林毅夫”的新名字诞生了,取自“士不可以不弘毅”,寓意着他要走的路,任重而道远,而在台湾那边,林毅夫的“失踪”被定性为“叛逃”,永久通缉令随之而来,整个军营人心惶惶。 风暴的中心,自然是他的妻子陈云英,一夜之间,她从一个受人尊敬的军官太太,变成了“叛逃者”的家属。 各种审问、监视接踵而至,周围邻居的眼神也从羡慕变成了猜疑和躲闪,她肚子里怀着孕,手里牵着年幼的儿子,家里的顶梁柱瞬间崩塌。 换做任何一个普通女人,恐怕早就崩溃了,但陈云英没有,她没有哭,没有闹,更没有到处去喊冤,她只是冷静地扛起了一切。 当审问者反复追问林毅夫的去向时,她就用那句“苦守寒窑十八年”来回应,这既是她对丈夫的承诺,也是她给自己立下的铁壁。 她用这种看似柔弱却无比坚韧的方式,隔绝了外界所有的压力和窥探,她心里清楚,丈夫的选择不是为了抛弃她们母子,而是为了一个更大的信念,她能做的,就是守好这个家,不让他有后顾之忧。 日子过得有多苦,只有她自己知道,生下女儿后,她一个人带着两个孩子,靠着微薄的教书薪水勉强度日。 生活上的拮据还是小事,精神上的压力才是最磨人的,她不能向任何人倾诉,甚至在孩子面前,也要装作一切如常。 她把所有的苦涩都咽进了肚子里,然后把所有的精力都投入到了自己的事业和孩子的教育上。 很多网友看到这里都说,陈云英比王宝钏苦多了,王宝钏守的是空窑,盼的是丈夫归来封官拜相,而陈云英呢?她连丈夫是死是活都不知道,她守的,是一个随时可能破碎的希望,和一个不被世人理解的信念。 她没有坐等丈夫的“拯救”,而是选择了自我拯救,她发奋读书,攻读博士学位,最终在特殊教育领域做出了卓越的成就,被誉为“中国特殊教育第一人”,她不是在“等”,她是在用自己的方式,与丈夫并肩前行。 她用自己的奋斗告诉所有人,即使没有了丈夫的庇护,她依然可以活得顶天立地,依然可以为社会创造价值。 这种独立和坚强,是戏文里的王宝钏所不具备的,岁月流转,当林毅夫在大陆这边,从北京大学的学生,到留学美国芝加哥大学的博士,再到世界银行的首席经济学家,一步步实现自己的人生抱负时,陈云英也在海峡的另一边,完成了自己的蜕变。 1983年,两人在美国耶鲁大学重逢,那一刻,没有太多戏剧性的拥抱和泪水,更多的是一种历经沧桑后的平静和默契。 他们都变得更好了,几年后,陈云英带着两个孩子来到北京,一家人终于团聚,他们没有沉溺于过去的苦难,而是携手开始了新的生活。 有人说,林毅夫当年的选择太自私,对妻子孩子太不负责,但如果没有陈云英的理解和支持,没有她那份超乎常人的坚韧和远见,或许就不会有后来的经济学家林毅夫,也不会有特殊教育专家陈云英。 他们不是传统意义上的夫唱妇随,而是两个独立灵魂的相互成就,他们的故事,远比“苦守寒窑十八年”要深刻和动人。 它告诉我们,真正的爱情和家庭,不是一方对另一方的依附,而是两个人的共同成长。 在时代的洪流中,个人的选择或许显得渺小,但当这份选择背后,有信念作为支撑,有家人作为后盾时,它就能迸发出改变命运的巨大能量。 陈云英用她的一生,重新定义了“等待”的含义,她的等待不是被动的承受,而是主动的进取,她的坚守不是画地为牢,而是为了更广阔天空的蓄力,她才是自己人生的真正主角 信源:央视网2012年03月13日——"活到一百岁,也要等到回台祭父那一天"