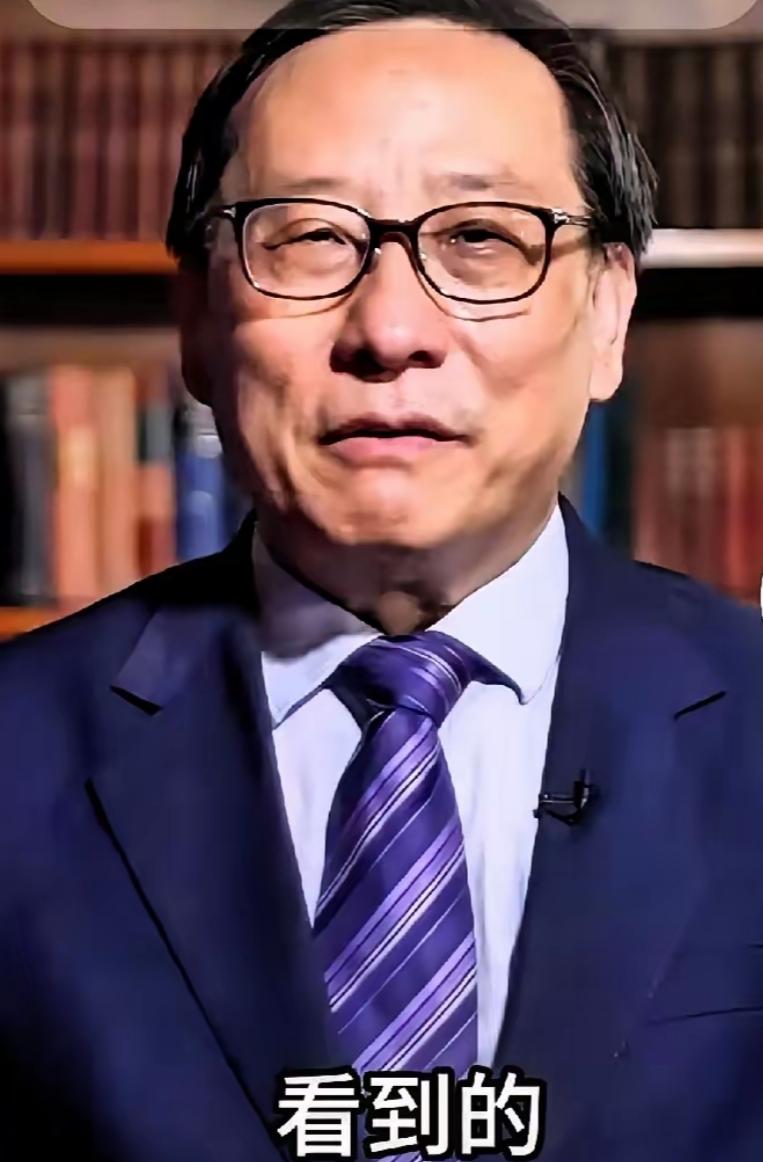

高志凯直播带货引起了很多网友的非议,面对质疑他只是淡淡的回应:我也有团队需要吃饭。 高志凯的直播间里,骂声和下单声搅在了一起。 有人发弹幕说“学者跑去带货,丢不丢人”,也有人默默拍下他推荐的东北大米,留言说“听他讲贸易政策比看说明书值”。 这场争议里,高志凯的回应只有一句轻描淡写的话:我有团队要吃饭。可这句简单的话,藏着的不只是生存压力,更是知识群体在当下的价值选择困境。 熟悉高志凯的观众都清楚,他不是突然跨界的“门外汉”。耶鲁大学博士的学历,给邓小平同志翻译的经历,再到如今中国能源安全研究所所长的身份。 这些年他一直在国际场合为中国发声,靠着条理清晰的分析和敢说真话的态度圈粉无数。 这样一位在公众认知里“只该坐而论道”的学者,突然穿上西装站在镜头前,手里举着匈牙利红酒讲关税,拿着俄罗斯蜂蜜聊贸易,身份的反差感自然炸了锅。 有人翻出他的直播录屏挑刺,说他“放下身段挣快钱”,可仔细看就会发现,他的直播间和普通网红截然不同。 没有“321上链接”的嘶吼,没有“买一送十”的套路,推荐国产家电时,他会算清楚进口零件和国产零件的成本差异。 介绍匈牙利红酒时,能顺着聊到“一带一路”后中欧货运时间缩短了多少天;就连39.9元的俄罗斯蜂蜜,他都能拆解明白物流、关税和中间商各自占了多少利润。 全程他不要打赏,不搞抽奖,只反复说“觉得有用再买,没必要为情怀买单”。 争议的根子,其实是大家对“学者身份”的刻板印象。在很多人心里,学者就该待在书斋里啃书本、写论文,谈钱、做生意都是“不务正业”。 可这些人忽略了一个现实:学术研究尤其是民间智库的运营,从来不是靠情怀就能撑起来的。 高志凯所在的智库,经费主要靠政府资助和社会捐赠,这笔钱不仅要等好几个月才能拨付,花起来还有一堆限制,连团队研究员的差旅费都要抠着算。 有业内人士透露,国内不少民间智库都在缩减规模,要么砍掉不赚钱的研究方向,要么靠接企业咨询勉强维持,高志凯选择带货,反而算是把主动权握在了自己手里。 而且高志凯的带货从来不是“为了卖货而卖货”,而是把直播间变成了知识传播的新阵地。 有观众统计过,他一场直播里,真正讲商品的时间不到三分之一,剩下的时间都在聊背后的逻辑。 在推荐匈牙利红酒时,他会引导观众计算中欧班列运费变化对成本的影响;说国产汽车时,能聊到新能源政策对产业链的影响。 甚至推荐东北大米,都能扯到粮食安全和进口关税的关系。有大学生留言说,自己备考国际贸易专业,看他的直播比听网课还直观,很多课本上的理论,跟着商品价格一算就懂了。 这种“知识+商品”的模式,意外带出了实实在在的产业价值。 宁波中东欧常年馆之前积压了不少进口零食和日用品,平时半年都卖不完,高志凯直播时提了一句,结合中欧班列的物流优势讲了讲性价比,三天时间库存就清完了,馆长还特意发视频感谢。 天津港的工作人员也提到,自从高志凯多次在直播里推荐国产家电出口,相关品类的货柜量比之前增长了两成。 商务部官网甚至转发过他的直播片段,没说太多评价,却悄悄给这种“知识赋能消费”的模式投了票。 有人拿他和其他跨界的学者比,更能看出这种模式的可贵。2024年有位复旦教授直播讲《资本论》,百万观众点赞,没人说“掉价”,可高志凯只是多挂了个商品链接,就引来骂声。 这背后其实是双重标准:大家能接受学者“无偿奉献知识”,却没法容忍知识和商业沾边。 再看教育机构转型带货的例子,东方甄选因为主播不当言论翻了车,高途佳品因为内容同质化停了播,而高志凯能站稳脚跟,恰恰是因为他的核心从来不是“卖货”,而是用商品当载体,输出别人替代不了的专业观点。 当然,这种跨界也藏着看不见的风险。光明网之前报道过,有些医师借着科普的名义带货,夸大功效卖违规产品,最后不仅自己口碑崩了,还连累整个行业被质疑。 高志凯目前没出过选品问题,可他的学者身份本身就带着“公信力背书”,一旦哪天选到次品,观众骂的不只是他个人,更会觉得“学者带货都是挂羊头卖狗肉”。 有网友建议他公开选品流程和团队运营成本,用透明化打消顾虑,这个建议其实说到了关键,知识变现可以,但不能透支公众的信任。 争议还在继续,高志凯的直播没停过。有人依然觉得他“丢了学者的本分”,也有人越来越认可这种模式,说“能把知识变成养活自己的底气,比空喊情怀更真实”。 其实回头看,这场争论的核心从来不是“该不该带货”,而是我们能不能接受学者走出书斋,用更鲜活的方式实现价值。