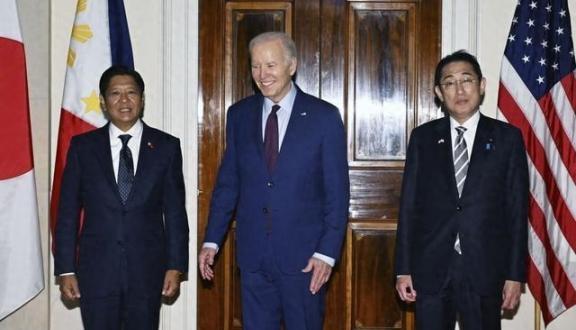

为什么菲律宾一而再再而三向中国求援?在国际援助的棋局中,伸出援手有时并不能换来感激,反而可能被视为理所当然,甚至招来反噬。 台风过后,废墟中的菲律宾又一次向北方的邻国伸出求援之手。这一幕似曾相识,却又透着某种微妙的变化。当善意成为习惯,感恩却成为奢侈品时,援助的真正价值还剩下什么? 每年台风季,菲律宾遭灾的消息总是牵动着中国民众的心。从2013年的海燕台风到近年来的各种自然灾害,中国的援助几乎从未缺席。运输机满载着救援物资飞越南海,医疗队携带设备赶赴灾区,这些画面已经成为两国关系中的常见镜头。 可问题就出在这个”常见”上。援助多了,菲律宾方面似乎把这当成了理所当然的事情。每次灾难发生后,马尼拉总是第一时间向北京发出求援信号,仿佛这已经成为一种固定程序。这种心态的形成并非偶然,而是长期单向援助模式的产物。 中国在对外援助方面确实有着深厚的历史传统。新中国成立初期,虽然自身条件艰苦,但仍然向众多发展中国家提供了力所能及的帮助。那个时代的援助理念简单而纯粹,就是帮助兄弟国家摆脱困境,共同发展。 但历史告诉我们,这种单纯的善意并不总能换来相应的回报。越南就是最典型的例子。中国对越南的援助可以说是倾囊相助,从军事装备到经济建设,几乎无所不包。可结果呢?1979年,两国还是在边境线上刀兵相见。这种”恩将仇报”的做法让中国深刻反思了对外援助的原则和方式。 阿尔巴尼亚的例子同样令人深思。这个欧洲小国长期依赖中国援助,几乎成了中国的”包袱”。当中国在改革开放后调整援助政策时,阿尔巴尼亚不仅翻脸不认人,还在国际场合对中国横加指责。这种行为让人看清了某些国家的真实面目。 回到菲律宾的情况。表面上看,中菲两国在人道主义援助方面合作良好,但深层次的矛盾却日益突出。菲律宾在南海问题上的立场与其在灾难时期的求援行为形成了鲜明对比。一边是在争议海域的强硬态度,另一边是灾难面前的低声下气,这种双重标准让人感到不解。 2012年的黄岩岛对峙事件就是一个转折点。菲律宾海军试图在争议海域制造既成事实,中国海警船随即进行反制。这场对峙持续了数周,双方关系一度紧张。可就在同一年,菲律宾遭受台风袭击时,又毫不犹豫地向中国求援。这种做法不免让人产生疑问:援助是否应该有原则和底线? 近年来,菲律宾在美国的影响下,在南海问题上变得越来越激进。从提起所谓的南海仲裁案,到允许美军在菲律宾建立更多军事基地,菲律宾的一系列举动都显示出其在战略上对中国的不友好态度。在这种背景下,当菲律宾再次遭受自然灾害时,还能理直气壮地向中国求援吗? 中国的援助政策在改革开放后确实发生了根本性变化。从过去的无条件援助转向了基于互利共赢的合作模式。这种变化反映了中国对国际关系认知的成熟,也体现了对国家利益的理性考量。援助不再是单纯的给予,而是建立在相互尊重基础上的合作。 当前的国际环境也在发生深刻变化。传统的援助模式正在被质疑,受援国的责任和义务也受到更多关注。中国作为世界第二大经济体,有能力也有义务帮助其他发展中国家,但这种帮助应该建立在平等互利的基础上,而不是单方面的付出。 菲律宾需要明白的是,援助从来不是免费的午餐。接受援助的同时,也要承担相应的责任和义务。如果一味地在政治上与援助国对抗,又指望在困难时期得到无条件的帮助,这种想法本身就是不现实的。 中国的态度变化也给其他国家提供了一个重要信号:时代变了,那种可以随意消费他国善意的日子已经过去了。在新的国际秩序中,任何关系都应该建立在相互尊重和互利共赢的基础上。那些企图利用他国善意而不承担相应义务的做法,注定难以持续。 对菲律宾来说,如何在接受援助与维护所谓的”独立外交”之间找到平衡,将是一个现实的考验。单纯依靠外部援助而不思考如何建立互利关系,这种思维模式已经不符合当代国际关系的发展趋势。 援助的逻辑正在重写,那些习惯了”免费午餐”的国家该醒醒了。真正的友谊需要相互尊重,而不是单方面的索取。你觉得菲律宾还会继续这种双重标准的做法吗?欢迎留言分享你的看法。