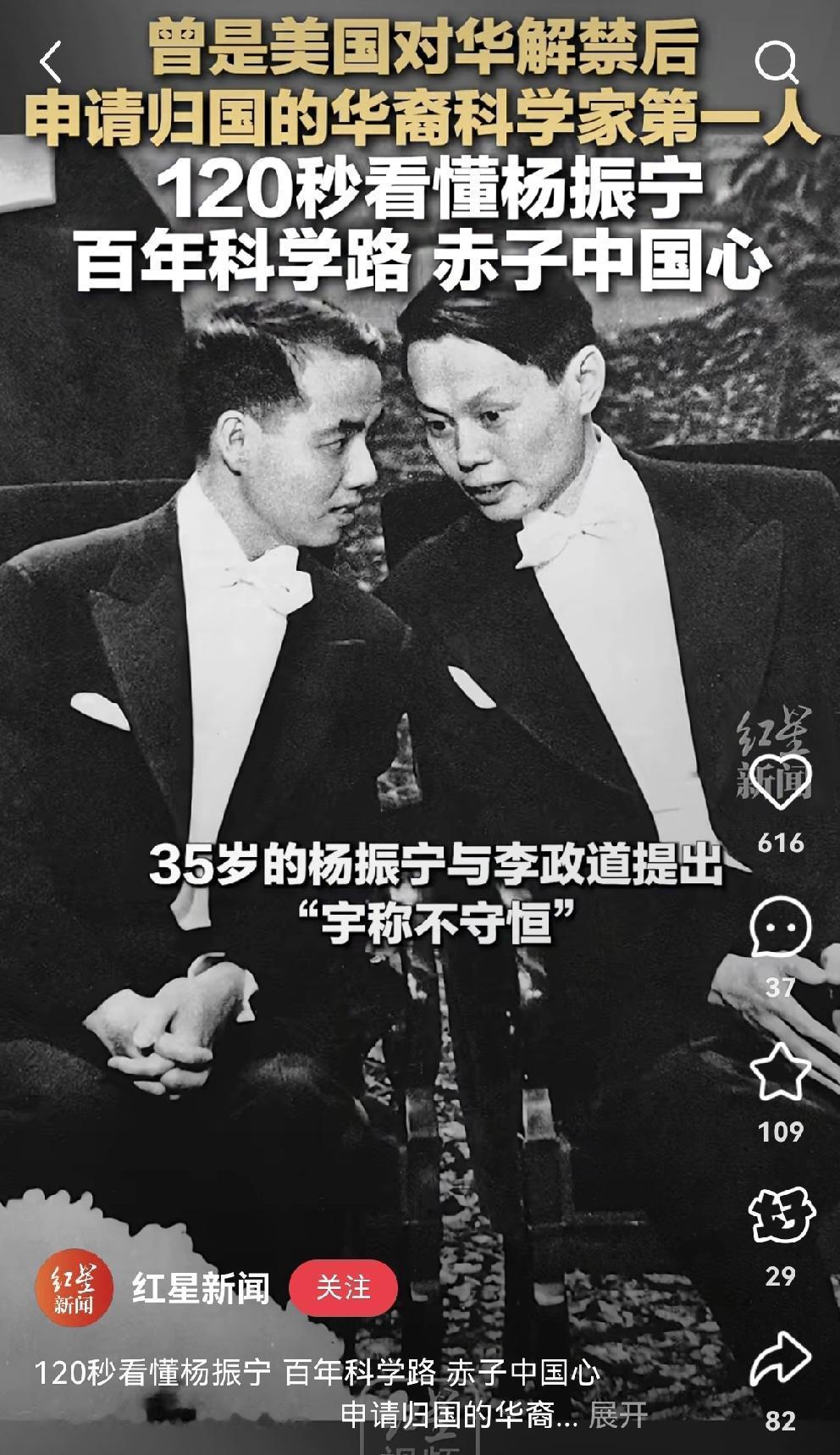

杨振宁将清华薪资,诺贝尔奖金捐献出来,看到金额,才知道多伟大 杨振宁7岁就住进清华园,父亲杨武之当时就在清华任教,科学馆的书香早就刻进了他心里,后来他拿着庚子赔款的资助留美深造,35岁拿下诺贝尔物理学奖,成了享誉世界的科学家,但心里始终装着故土。 1997 年,75 岁的他从清华校长手里接过高等研究中心名誉主任的聘书,一开口就把 “这辈子最后一件值得做的事情” 定在了这里。 要建研究中心,钱是第一道坎,他没等靠要,先从自己口袋里往外掏 —— 和夫人、三个孩子一起,每家捐出 20 万美元,一下凑齐 100 万美元打底。 这在当时可不是小数目,要知道 90 年代末的 100 万美元,换算成人民币得八百多万,够在京城买几十套房子,但他眼睛都没眨就投进了刚起步的研究中心。 更实在的是,他把美国的一栋房产也捐了出去,那可是实打实的家业,换成别人未必舍得拿出来当 “启动资金”。 要是以为这只是一次性的 “大出血”,那就太天真了。回到清华任教后,他干脆连工资都不要了,前期的全部薪资直接划给研究中心当经费,后来干脆连年薪都不领,自己过着简朴的日子。 这可不是装样子,一坚持就是十几年,要知道清华教授的薪资本就不低,常年累月攒下来也是一笔巨款,他却分文不取全投回了科研。 更别提那笔诺贝尔奖金了,虽然没明说全捐,但香港中文大学早就收到了他捐赠的诺奖奖章、相关手稿,连获奖时的书信资料都一并交了出去,这份 “散财” 的魄力,比单纯捐钱更见格局。 光自己捐还不够,他还成了 “募资专员”,在美国注册北美基金会,在香港成立基金公司,凭着自己的面子到处拉赞助。 有次数学家西蒙斯包机来中国没提前申请,眼看要出麻烦,他赶紧协调清华帮着办手续,对方感动之下直接捐了一座楼,专门给来访学者用。 就这么东奔西走,截至 2017 年,他为研究中心募集的经费累计超过 1500 万美元,加上自己捐的钱,硬生生把一个初创机构撑成了 “中国的普林斯顿高等研究院”。 这些钱没打水漂,全用在了刀刃上。他知道人才是根本,花大力气把图灵奖得主姚期智院士引进来,让清华的计算机学科一下站到了国际前沿。82 岁的时候,还主动给 200 多个大一新生讲 “大学物理”,要知道他在国外都很少上课,却愿意对着刚入学的孩子从零讲起。 不仅对清华学生上心,对全国的科研后辈都掏心掏肺 —— 复旦大学的忻元龙是改革开放后首批赴美访学的学者,就是他拉着去的,还亲自开车带学子们去超市购物;中科大教师徐克尊的实验成果,经他推荐直接登上了欧洲顶级期刊。 这些看似琐碎的事,背后都是真金白银堆出来的机会,要是没有他募集的资金支持学者访学,很多人可能一辈子都摸不到国际学术的门槛。 到了晚年,他捐的东西更 “金贵” 了。2021 年,他把办公室里 2000 多件宝贝全捐给了清华图书馆:有和邓稼先讨论原子弹的书信,里面清清楚楚写着 “没有任何外国人参加”。 有给狄拉克祝寿时拍的物理学家视频,全是难得一见的史料;还有自己的手稿、字画,每一样都能当科研教材用。朱邦芬院士说这是个 “宝库”,一点不夸张,这些资料里藏着的学术思考,比再多的钱都值钱。 有人可能会说 “名人捐钱很常见”,但杨振宁的伟大藏在细节里:别人捐钱求个名声,他捐了房、捐了工资、捐了一辈子积累的资料,却很少宣传;别人募资靠团队,他九十多岁还在为科研奔波,连科普讲座都亲自站台,东莞建散裂中子源的时候,他专门去给民众讲原理,就怕项目黄了。 别人捐钱图个 “功德圆满”,他却把钱花在最 “冷门” 的地方,特意嘱咐基金会要支持数学、古文字学这些短期内看不到回报的学科。 算笔总账就更明白这份伟大了:100 万美元家庭捐款、1500 万美元募集资金、美国房产、多年清华薪资、诺奖相关藏品、2000 多件文献资料,这些加起来的价值早已无法用数字衡量。 更关键的是,他用这些钱培养出了一批顶尖人才,推动中国基础物理研究从 “沉寂” 到 “复苏”,就像 1972 年他建议 “重视基础科学” 时那样,用实实在在的付出当了几十年的 “执灯人”。这份把故土放在心上,把钱花在实处的魄力,可不是随便谁都能做到的。