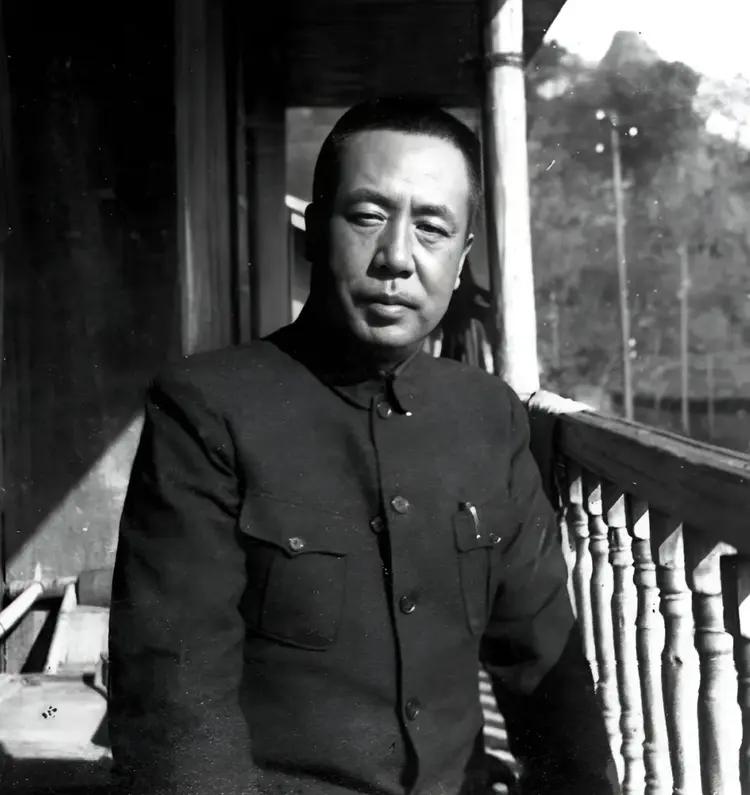

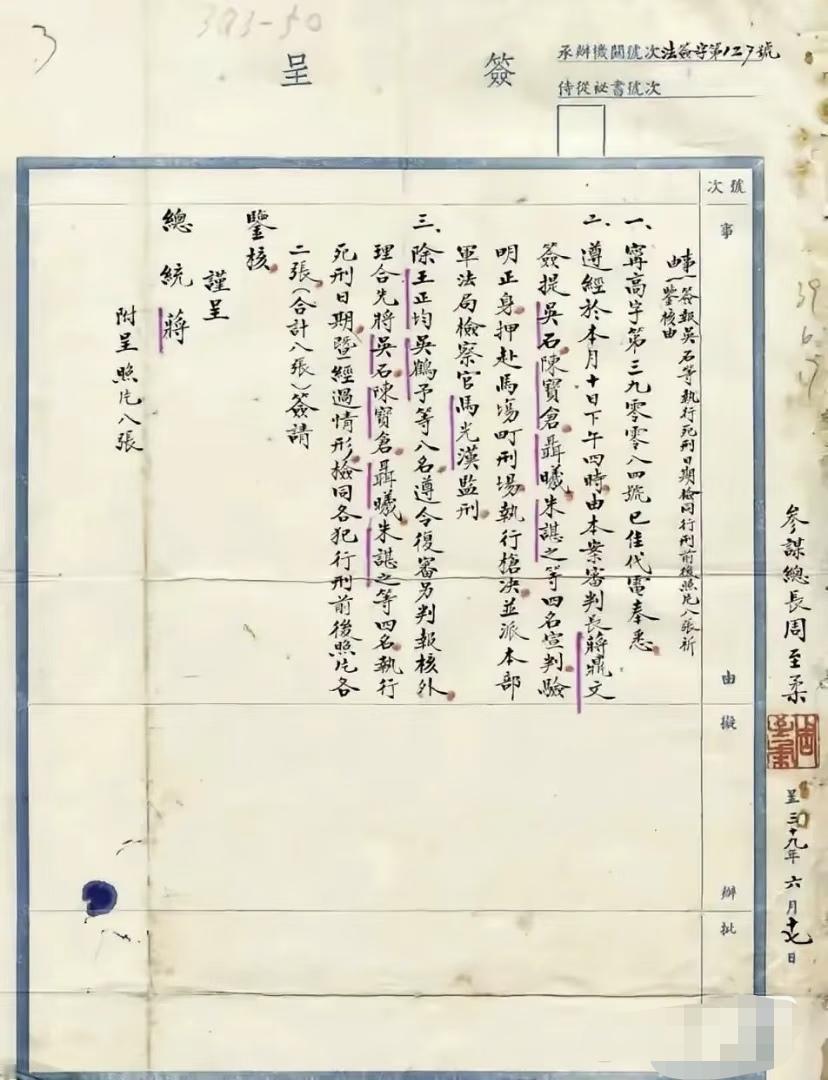

吴石次女吴学成,白色恐怖下,16岁勇于写信给军法局领回父亲遗体。 吴石,这个名字被铭刻在新中国隐蔽战线的光辉历史中。他是我党打入国民党高层的情报员,是“潜伏者”中的杰出代表。 在台湾白色恐怖最肆虐的年代,他以国民党国防部少将身份,默默传递情报,支撑着大陆对台情报的最重要一环。 他的身份最终暴露,被捕受审,1950年6月10日,在台北马场町刑场英勇就义。彼时,他的家人并不知情,台北的夜风吹不进厦门的窗户,直到消息如惊雷般传来,吴家陷入了彻底的沉痛。 而吴学成,这个当年年仅16岁的少女,在父亲牺牲后,做出了一件极其大胆、也极其危险的事情。她写信给台湾军法局,要求领回父亲的遗体。 白色恐怖时期,连“提起”政治犯之名都是一种风险。许多家庭因为一个亲人被定罪,整家人噤若寒蝉,甚至改名换姓以求自保。 而吴学成却在最危险的时刻,站了出来,写下这封信。这绝非普通信件,而是与残酷现实相抗的激昂宣言。一位少女以它为盾,守护着父亲最后的尊严,字里行间,是无畏的勇气与深沉的爱。 写信本身,或许只是几页纸,但背后隐藏的心理压力、社会风险和政治代价,远非常人可以想象。 在当时的台湾,政治高压如同笼罩的乌云,随时可能落下雷霆。一个16岁的女孩没有退缩,她用笔,敲响了体制的大门。 她没有口号,也没有宣言,她只是在说:“我要带父亲回家。”这是子女对父亲最质朴的情感,但在那个年代,这份情感需要用异常的勇气去支撑。 军法局最终同意了她的请求。吴石的遗体被运回,安葬于台北阳明山麓,后来迁至五指山国军公墓。 吴学成的举动没有改变历史的主旋律,却为我们留下了一个极其珍贵的人性样本。她的胆识与坚持,不是对抗政治,而是对亲情的坚守,是在极端压力下对人之为人的一种捍卫。 吴石的牺牲,是为了信仰与国家。他用生命践行了对党的忠诚,是我们隐蔽战线上的英烈。而吴学成的行为,某种程度上是对这种信仰的继承。 她没有接过父亲的岗位,她只是一个普通的孩子,但她在那个节点上,作出的选择,是对父亲事业的理解,也是对正义的本能呼唤。 我们今天看待这样一个故事,不能只停留在感动层面。历史不是为了被消费而存在,而是要为今天的我们提供一种参照。 在那个时代,个人的命运常常被庞大的政治洪流所裹挟,而正是这一个个像吴学成这样的真实人物,让我们看见了在风暴中心依然可以保有人性温度。 吴石的事迹早已被列入国家纪念体系。他被认定为革命烈士,墓碑上刻着“忠烈”二字。 而吴学成的名字,却很少被提起。她没有勋章,没有荣誉,也从未主动讲述过这段经历。但正是这些默默无闻的细节,为我们补全了那段历史的温度与厚度。历史不仅属于伟人,也属于那些在历史夹缝中挺身而出的普通人。 在今天这个和平年代,或许我们已不再需要承受那样的生死抉择,但那份来自历史深处的勇气,依然值得被记住。 吴学成16岁的那封信,不只是写给军法局的,更像是写给我们所有人的一封信。它提醒我们:在任何年代,都有人会为了尊严、亲情与信仰,选择不低头。