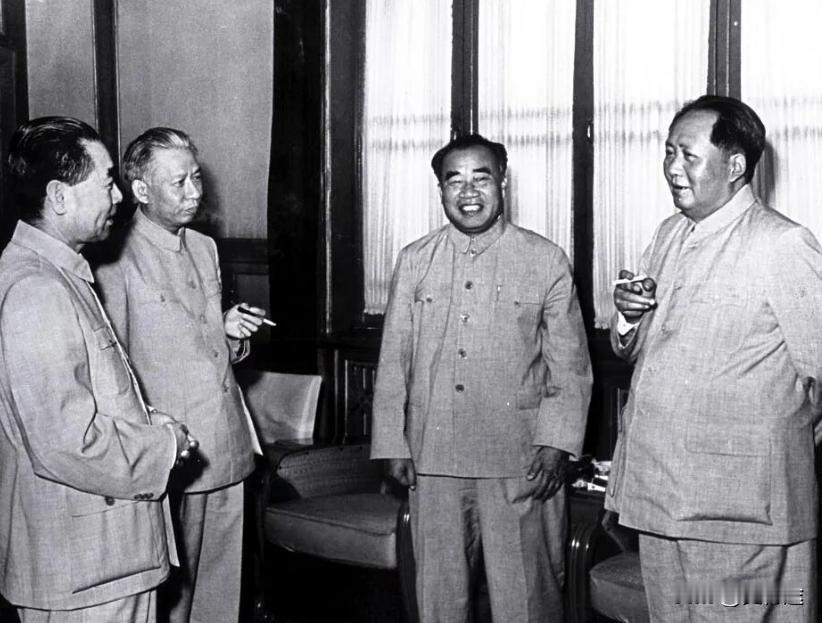

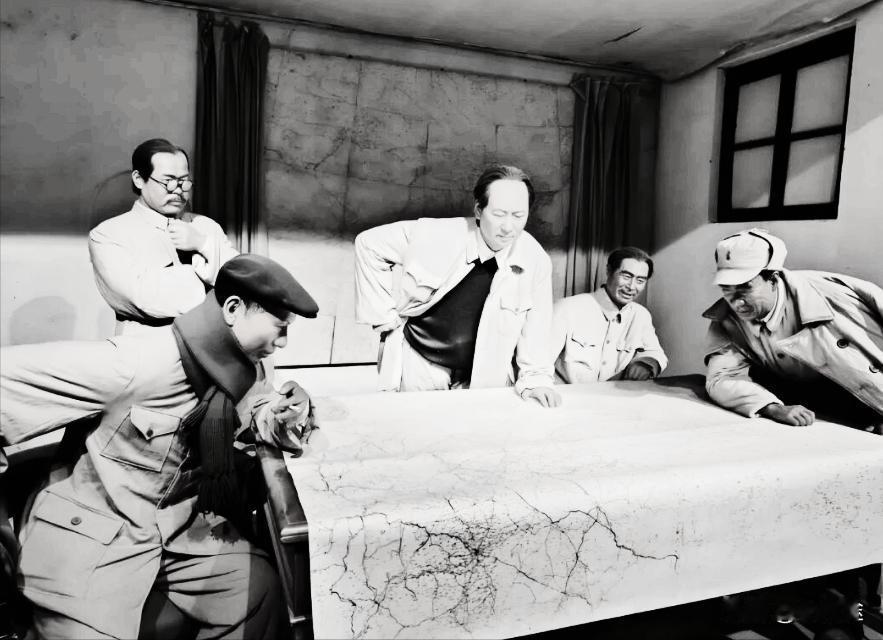

“五大书记”谁的学历最高?可能大多数人都想不到,就是朱老总。 那几年,南方常下雨。书页翻得慢,一页没看完,水汽已经从窗缝钻进来了。 毛主席还在湖南一师读书,天天泡图书馆,他喜欢坐在靠墙的位置,光斜着打在书上,桌角被反复蹭得发白。那时他还没有什么名头,衣服常常旧得发亮,裤脚卷得高,鞋上沾泥。 有人见他整天抄书,问他图啥。他头也不抬,回一句,“不记就不算读过”。 他读书带笔,纸上全是批注。 旁人翻开,能看到他画线、打圈、加注,一段小字贴着一段原文,字字都挤着,像怕浪费了那一张纸。有次停电,宿舍黑得伸手不见五指,他就拿根蜡烛,一手遮火,一手写字。 写到凌晨,耳朵边的发都被烤卷了。有人说他疯了,他没理,第二天照旧去上课,眼神还发亮。 云南讲武堂那边,朱德也是个轴人。 他年纪大些,算是那一拨学员里的“老哥”。二十多岁才报考军校,走出家门时写下一句,“投笔丛戎去,刷新旧国风”。这句话不文绉绉的,他也没多解释,就提着包去了昆明。 讲武堂的训练不轻,白天操练,晚上上课,熄灯后他还点煤油灯读书。 别人早就蒙头大睡了,他还在做记录。连寝室门板都被他拿来当小黑板,画战术图。他不是想当将军,他只想着国家得有办法出这口气。 再看天津那头,南开中学的教室里,周恩来坐在后排。 他不爱抛头露面,常常默着,但回答问题的时候,字正腔圆。 老师问,为什么要读书?他只说了一句:“为了中华之崛起。”不是演讲,也不是背稿子,就那么平平淡淡地说。下课后他一个人绕着操场走圈,鞋踩在地砖上,咯噔咯噔响。 他写作文用整张纸,写完折叠好,夹在课本里,从不乱扔。 刘少奇小时候被叫“九书柜”,不是因为家里藏书多,是因为他爱翻。 家里没灯,他蹲在灶台边,用火光照着书看。有一次鞋被火烤糊了,还浑然不知。母亲笑他,说鞋坏了他还不心疼。他一边扑火一边说:“书里的话比鞋重要。”他认死理。十七岁那年,他把名字从“渭璜”改成“卫黄”,写在纸上,一笔一划,像是刻进骨头里。 任弼时最小,读书的样子安静。教室里他坐得端正,不趴桌,不打盹。 别人写字潦草,他写得整齐,字像一块块砖垒出来的。他有篇作文叫《自立》,写得不长,句子不花,但每个字都顶得住。他说,“人之生也,当有益于世。”那年他十三岁,个头小,声音也不响,可老师讲评时说,这篇文章写得像成年人。 他没笑,也没摆样子,只是低头翻书,翻得很快。 这五个人,小时候不认识彼此,读书的地方也远。 毛主席在湖南,朱德在云南,周恩来在天津,刘少奇在宁乡,任弼时在湘阴。他们的书桌不一样,书也不一样,但书桌上那盏灯,是一样的。 油灯、蜡烛、火盆光,各有不同,可都是黑夜里最亮的东西。 毛主席的读书讲究“四到”:眼到、口到、心到、笔到。他看书从不光看,还要读、要背、要写,写完再复盘。 朱德讲究动手,边学边练。他记战术图、抄口令,把纸头贴满墙。刘少奇的笔记整齐,有点像算盘,条理分明。他喜欢写提纲,把书本拆开再拼回去。周恩来善于分类,历史、政治、人物各归一类。他的文件袋里总有标签,一眼就能找到想看的东西。任弼时呢,不太多写,但写一句顶三句。 他们读书不是为了当状元,也不是为了出人头地。 他们有一种紧迫感,好像不读书,明天就要掉队。那个时代,纸贵,书也难找。 毛主席抄书是常事,朱德用旧报纸包教材,周恩来借书要排队,刘少奇拿账本当笔记本,任弼时拿废纸练字。哪怕是半张纸也不舍得扔。 这些书,最后都没白读。 朱德后来去了德国哥廷根大学,白天打工,晚上听课。睡在宿舍的地板上,早上起来还要赶公交去听讲。刘少奇和任弼时留学莫斯科,路上吃硬饼干,住集体宿舍。 课是俄语讲的,听不懂就记发音,回去查。周恩来跑到法国勤工俭学,洗盘子、发传单、教夜校,忙完一整天,还能回去读一篇文章。 毛主席没出国,他的世界就在书房和山路之间。他读哲学、历史、经济、兵法,读得通透。 真要比学历,朱德那边是正经大学,周恩来有南开的根底,刘少奇和任弼时属于苏联体制内的政治院校,毛主席则是本土师范体系出来的。不好说谁“最高”。 但谁读得最扎实,谁把书读进了骨头里,倒是看得出。 书对他们来说,不是装饰,也不是文凭,而是一把工具,一种习惯,更是一种选择。有人读书为了改命,他们是读书为了改天。他们不是在课桌上找答案,而是在现实里找出路。 每个人的那段求学路,都没多宽。有的走在泥地上,有的踩着煤渣,有的走夜路踩到沟里摔了跤。可谁都没停。书包背得塌了,字写得歪了,灯光灭了,眼睛酸了,日子照样过。 他们的书写得不好看,但用得实在。 不是读书改变了他们,是他们用读书改变了自己。 每一页翻过去,都是在跟这个国家较劲。他们不靠天赋,也不靠背景,只靠那一点坚持。一页一页读,一天一天写。 后来他们成了书记,成了开国元勋,可没一个人说“我靠的是学历”。他们说得最多的是:知识要用,思想要活,行动得跟上。