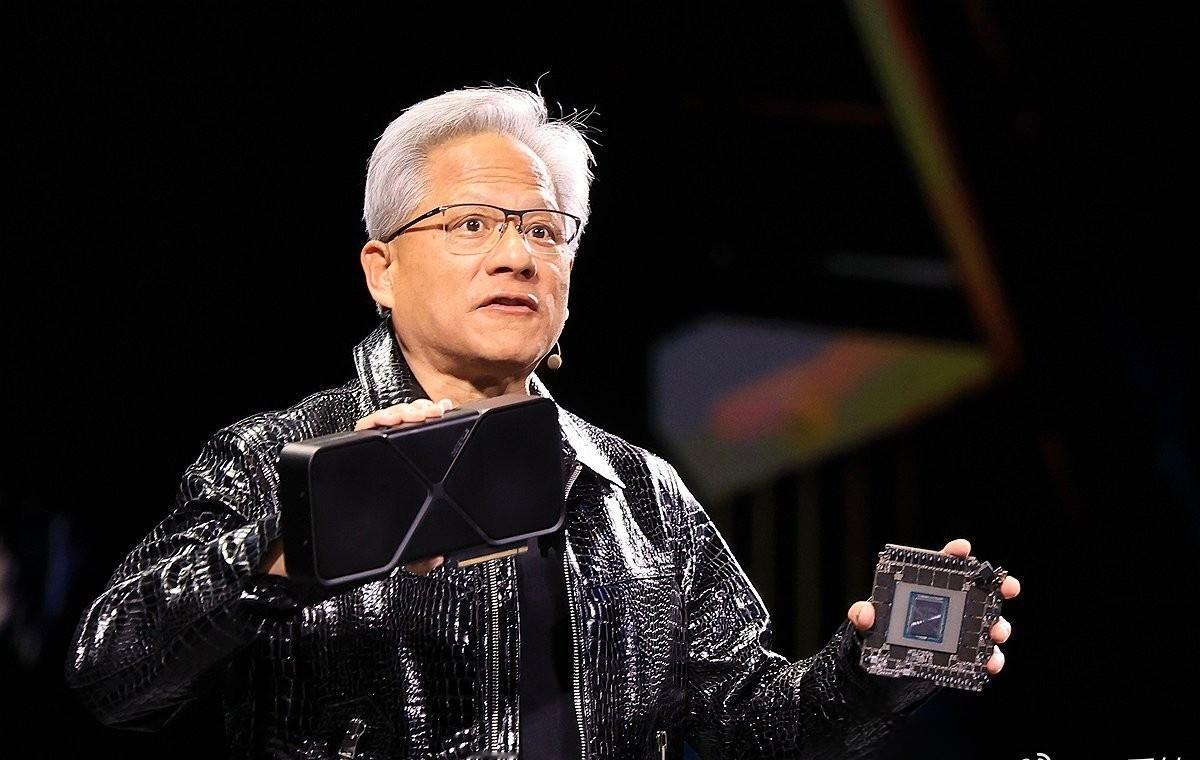

[浮云]10月18号,英伟达创始人黄仁勋专程飞往美国亚利桑那州凤凰城,与台积电共同为“美国本土首片Blackwell晶圆”举办下线庆典,两人还在晶圆上联合签名,仪式感直接拉满了。 10 月 18 号的凤凰城阳光正好,却敌不过科技圈的热度。英伟达创始人黄仁勋专程飞抵这里,和台积电运营副总裁王永利并肩站在一片闪亮的晶圆前,共同为美国本土首片 Blackwell 晶圆举办下线庆典。 两人拿起特制笔在晶圆上郑重签名的画面,被镜头定格成科技史上的一个标志性瞬间,这场仪式不只是形式上的隆重,更藏着全球半导体产业格局的深层变动。 很多人可能一头雾水,一块还没切割的晶圆值得这么大动干戈?这你可就想简单了。这片晶圆是芯片的 “母体”,后续要经过数十道精密工序才能分割成一个个独立芯片,而它承载的 Blackwell 芯片,堪称当前 AI 算力的 “天花板”。 这款采用台积电 4NP 工艺的芯片,内置 2080 亿个晶体管,是上一代 Hopper 芯片的 2.5 倍还多,搭配高达 192GB 的 HBM3E 显存,辅以第五代 NVLink 技术,在运行大模型时,运算速度实现量级跃升,性能表现堪称卓越。 更关键的是,它支持 FP4 精度和第二代 Transformer 引擎,能把 AI 推理性能拉到新高度,全球顶级云服务商都在疯抢,微软更是砸下巨额订单,四季度采购量直接超过其他所有云服务商的总和。 这场庆典的核心意义,远不止一款高端芯片的量产。要知道,在此之前,全球顶尖芯片制造几乎被亚洲工厂垄断,台积电的台湾厂区和三星的韩国工厂长期占据主导地位。 美国苦等多年,终于在本土迎来了高端芯片制造的突破,黄仁勋直言这是美国近代以来首次能自主生产如此关键的高端芯片。 为了这一天,各方的投入堪称 “豪赌”。台积电计划在凤凰城砸下 1650 亿美元,打造包含 6 座晶圆厂和 2 座先进封装设施的超级园区,其中第一座 4 纳米工厂即将投产,第二座 2 纳米工厂预计 2028 年落地。 美国政府也掏出真金白银,66 亿资金加 50 亿贷款的组合拳,相当于举全国之力为这场芯片突围铺路。 美国建厂的成本比台湾高出数倍,更棘手的是技术人才缺口,台积电不得不从台湾派遣上千名工程师跨海培训当地员工,磨合过程充满不确定性。 更关键的是,芯片制造的关键设备和材料仍依赖全球供应链,就连 Blackwell 芯片必需的 CoWoS 封装技术,目前还只能在台湾厂区完成,所谓的 “美国自造” 还差着关键一步。 集邦咨询数据表明,即便进展顺利,至 2030 年,台积电凤凰城工厂仅能完成三座厂区建设,其对美国先进工艺产能的贡献也仅达 16%。 美国想通过本土化生产稳住科技霸权,摆脱供应链被卡脖子的隐患;台积电能拿到巨额补贴,还能顺利切入美国高端市场;英伟达则多了个关键的 “备胎厂”,不用再把鸡蛋全放在亚洲产能的篮子里。 对咱们普通人来说,短期内可能感受不到太大影响,但长期来看,这种 “圈子化” 趋势暗藏隐忧。如果全球供应链持续分裂,芯片生产成本会进一步上升,未来买手机、电脑这些电子产品,大概率要多掏腰包。 但换个角度看,竞争也会倒逼技术创新,就像 Blackwell 芯片的快速迭代,已经带动 AI 算力实现质的飞跃,或许用不了多久,更高效、更便宜的芯片就会走进千家万户。 这场晶圆下线庆典,与其说是一次技术里程碑,不如说是全球科技竞争的新起点。它让我们看到,没有永远的垄断,只有不断的突破。 无论是企业还是国家,唯有扎根技术、开放合作,才能在这场算力竞赛中站稳脚跟。而对我们每个人来说,见证这样的科技变革,本身就是一种幸运,因为每一块芯片的进步,最终都会转化为改变生活的力量。 (主要信源:财经社——英伟达Blackwell芯片量产新进展 首片美国制造晶圆下线)