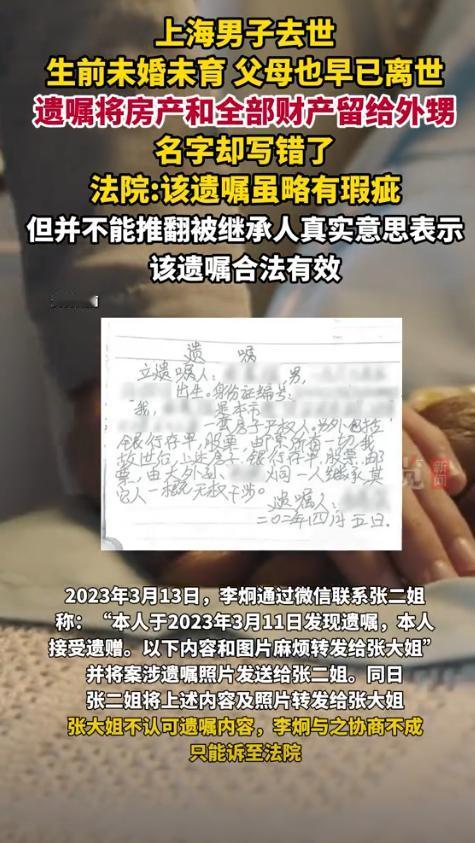

上海一男子死后,2名姐姐将他的遗产瓜分,不料,外甥却意外发现男子留下的遗嘱,里面明确写着,遗产全部归外甥所有。外甥立马联系男子大姨,可对方却不认可,说遗嘱里写的“大外孙”,并非“外甥”,姓名和时间都对不上,遗嘱无效。外甥一气之下,将大姨告上法院,要求归还瓜分的遗产!法院判了! 据东阳日报10月19日报道,故事要从张先生的离世说起,这位一生未婚无子的上海男子,在生命的最后阶段,身边最亲近的人不是血缘关系最近的两个姐姐,而是他的外甥,也就是二姐的儿子李某。 张先生去世后,两位姐姐按照法定继承的程序,理所当然地认为自己是弟弟遗产的唯一继承人,她们忙前忙后地处理了后事,随后便携手前往公证处,顺利地办理了继承权公证,将弟弟留下的房子和银行存款平分成两份,各自安然收下。 在她们看来,这一切都顺理成章,天经地义,然而,就在她们以为事情已经结束时,一个意想不到的发现,彻底打乱了所有人的平静。 外甥李某在为舅舅整理遗物时,在衣柜最深处一个不起眼的抽屉里,发现了一个封存的信封,这是一份舅舅亲手写下的遗嘱,内容清晰明了:本人张某,自愿将名下所有财产,在我百年之后,全部留给我的大外孙李烔。 李某拿着这份突如其来的遗嘱,心情复杂,他第一时间找到了大姨,将遗嘱递了过去,他本以为大姨会为舅舅的决定感到欣慰,但现实却给了他一盆冷水。 大姨接过遗嘱,起初只是扫了一眼,但脸色很快就沉了下来,她把那张纸拍在桌上,言辞激烈地指出了其中的“致命伤”。 遗嘱上写的是“大外孙”,而李某是外甥,称谓不对,而且受益人的名字写成了“李烔”,而李某的真名是“李炯”,一字之差,谬以千里。 最关键的是,落款日期写着“二0二年四月五日”,凭空少了一个“一”,年份根本就是错的,基于这三点,大姨一口咬定,这份遗嘱瑕疵太多,根本不具备法律效力,就是一张废纸。 她认为,外甥李某是想用这样一份漏洞百出的东西来侵占本该属于她们姐妹的财产,亲情在遗产面前,瞬间变得脆弱不堪。 大姨的强硬态度,让李某感到既委屈又心寒,钱财是次要的,他无法接受的是,自己多年来对舅舅的悉心照料和那份深厚的感情,在亲人眼中竟变得如此不堪。 他照顾舅舅,难道就是为了图谋这份遗产吗?事实并非如此,张先生生前身体状况一直不好,肺部的老毛病让他成了医院的常客,一年里总有那么几次需要住院治疗。 每次住院,忙前忙后的都是外甥李某,而出院后的康复期,更是李某一个人扛起了全部的照顾责任。 他每天下班后的第一件事,就是赶到舅舅家,买菜、做饭、打扫卫生,陪着孤单的舅舅说说话,排解他心里的苦闷。 日复一日,年复一年,这份不是亲生胜似亲生的陪伴,早已超越了简单的亲戚关系。 这份深情,张先生都看在眼里,记在心里,他文化水平不高,平日里很少动笔写字,但为了能将自己的心意留给这个最疼爱的晚辈,他还是努力地写下了这份遗嘱。 或许正是因为不常写字,才导致了那些笔误,他习惯性地称呼外甥为“大外孙”,这在很多家庭中是一种亲昵的口语叫法。 至于名字里的“烔”和“炯”,读音完全相同,对于一个不常用字的人来说,写错一个同音字再正常不过,年份的疏漏,也更像是一个无心之失。 可在巨额的遗产面前,这些温情脉脉的解释,在大姨听来都显得苍白无力,她坚持认为,法律是严谨的,白纸黑字,错了就是错了。 既然她们姐妹已经通过合法的公证程序继承了遗产,那份有瑕疵的遗嘱就不能算数,李某多次尝试沟通,甚至请来其他亲戚调解,但大姨始终不肯让步。 无奈之下,为了维护舅舅的真实遗愿,也为了给自己这些年的付出讨一个公道,李某最终选择将大姨告上了法庭。 法院认为,自书遗嘱的有效性,关键在于是否为立遗嘱人亲笔书写、签名、注明年月日,并且内容是其真实意思的表达。 对于大姨提出的三点质疑,法院逐一给出了清晰的解释,这种瑕疵同样不影响遗嘱的整体效力,最终,一审法院判决,张先生留下的遗嘱有效,其全部遗产由外甥李某继承,大姨不服,提起上诉,但二审法院维持了原判。 法律条文是冰冷的,但法律的执行却可以充满温度,当法律的刚性规则与人之常情发生碰撞时,探究当事人的真实意愿,成为了司法裁决的最终标尺。 张先生的遗嘱虽然写得磕磕绊绊,却字字句句都充满了对李某的感激与认可,他选择将一切留给外甥,并非是对姐姐们没有感情,而是在他最需要陪伴和照顾的漫长岁月里,是外甥李某给了他家人般的温暖和依靠。 相比之下,两位姐姐虽然在弟弟死后尽了法定的义务,但在他生前,她们又付出了多少呢?如今为了遗产,大姨紧紧抓住几个笔误不放,试图抹杀弟弟的最后心愿,这不仅是对逝者的不敬,更是对亲情的莫大讽刺。 这个结局告诉我们,血缘关系固然重要,但用心经营的陪伴和日积月累的付出,同样拥有千金不换的价值。 对此,您怎么看呢? 信源:东阳日报2025-10-19