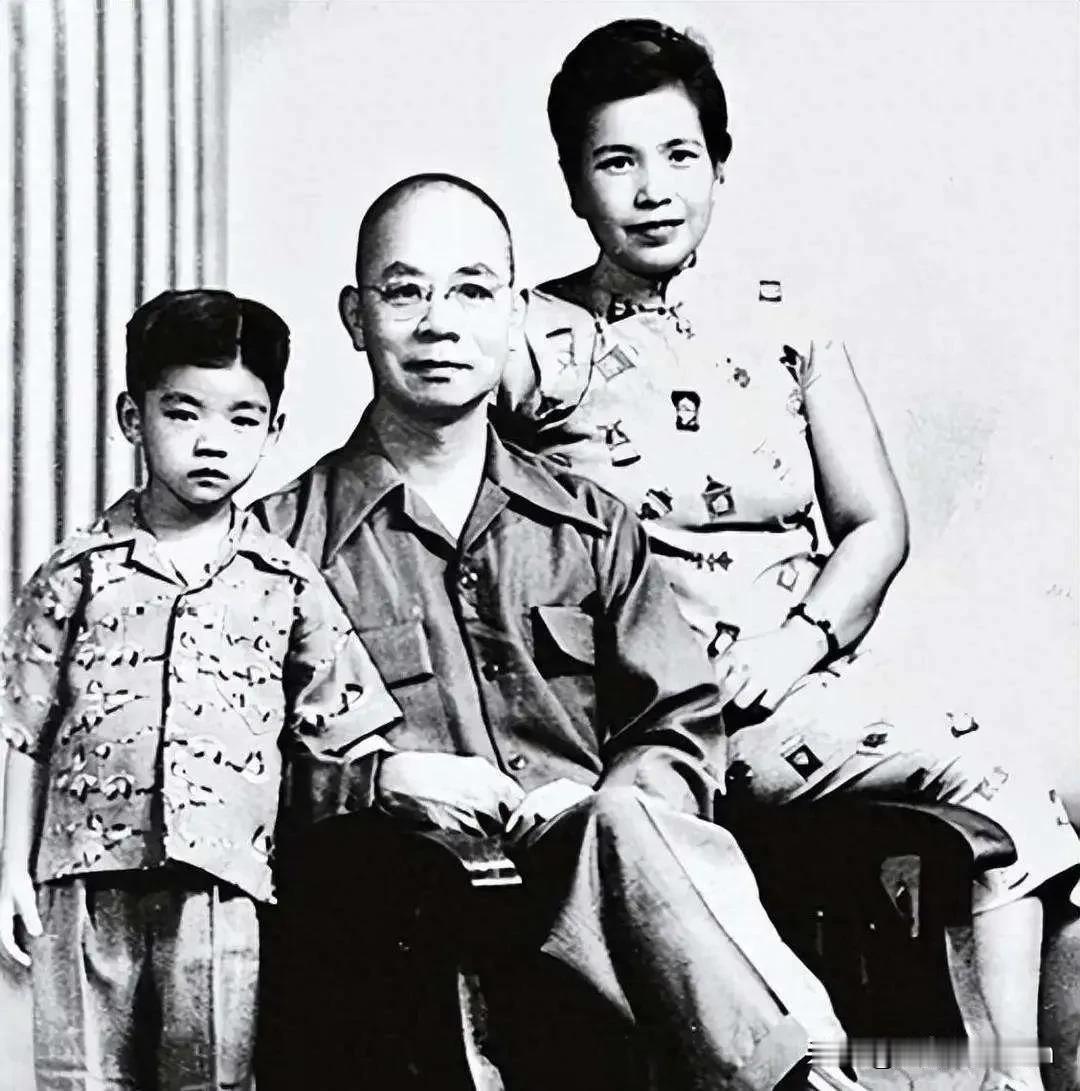

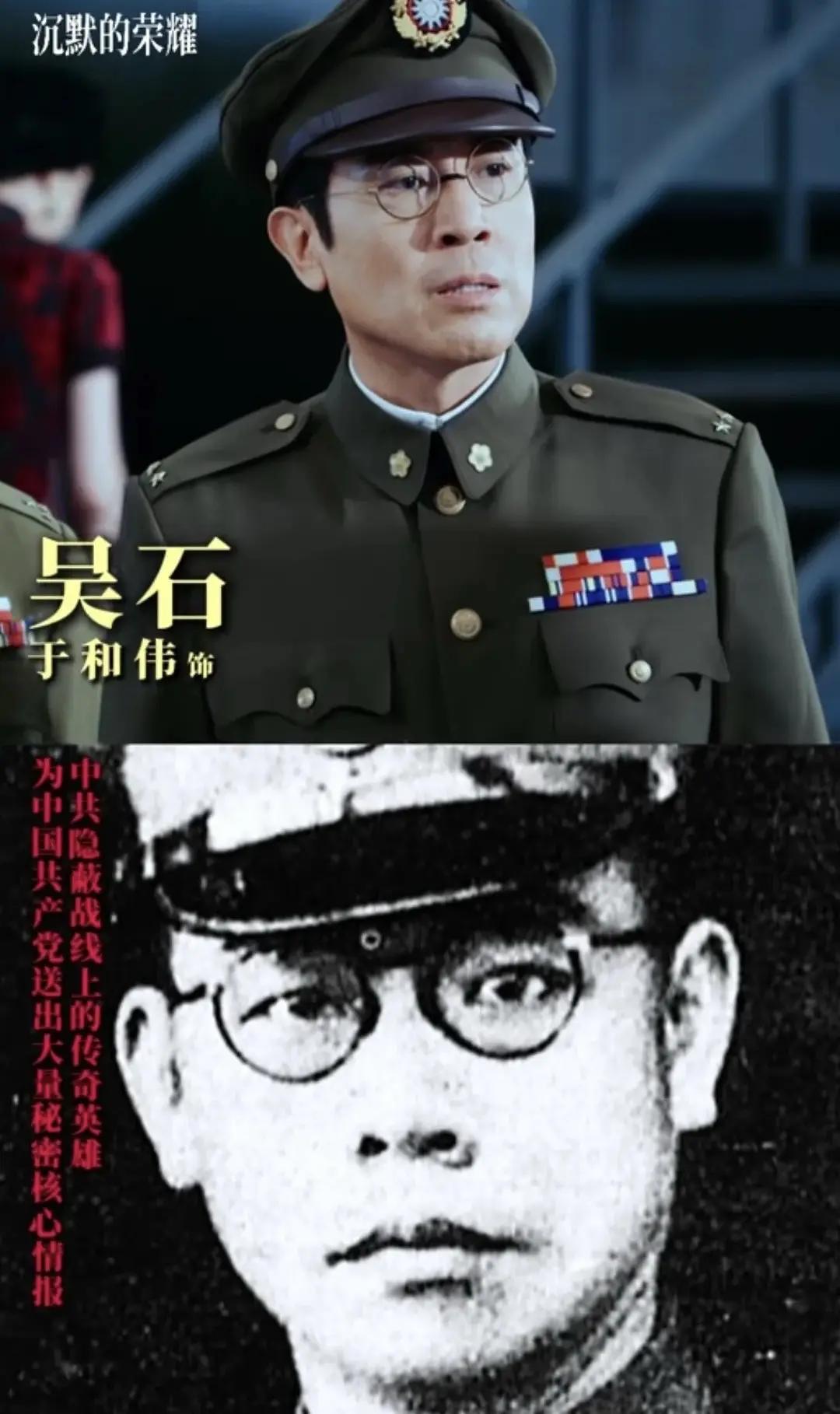

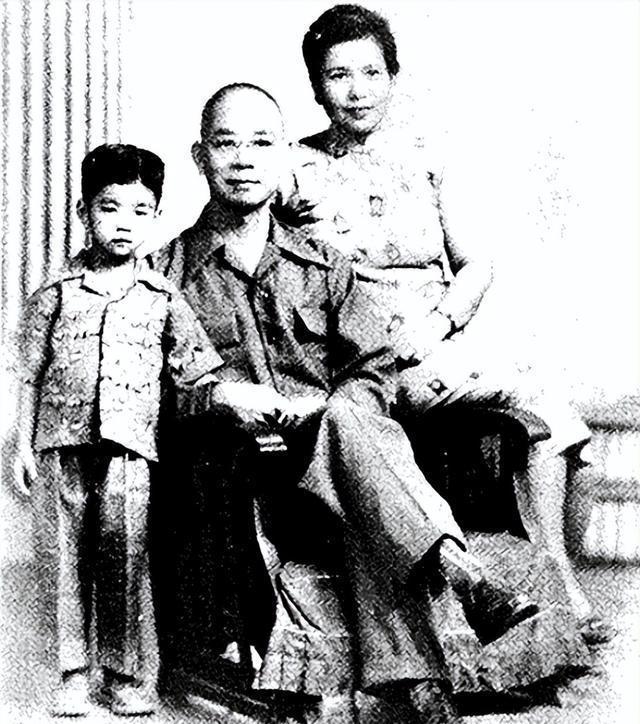

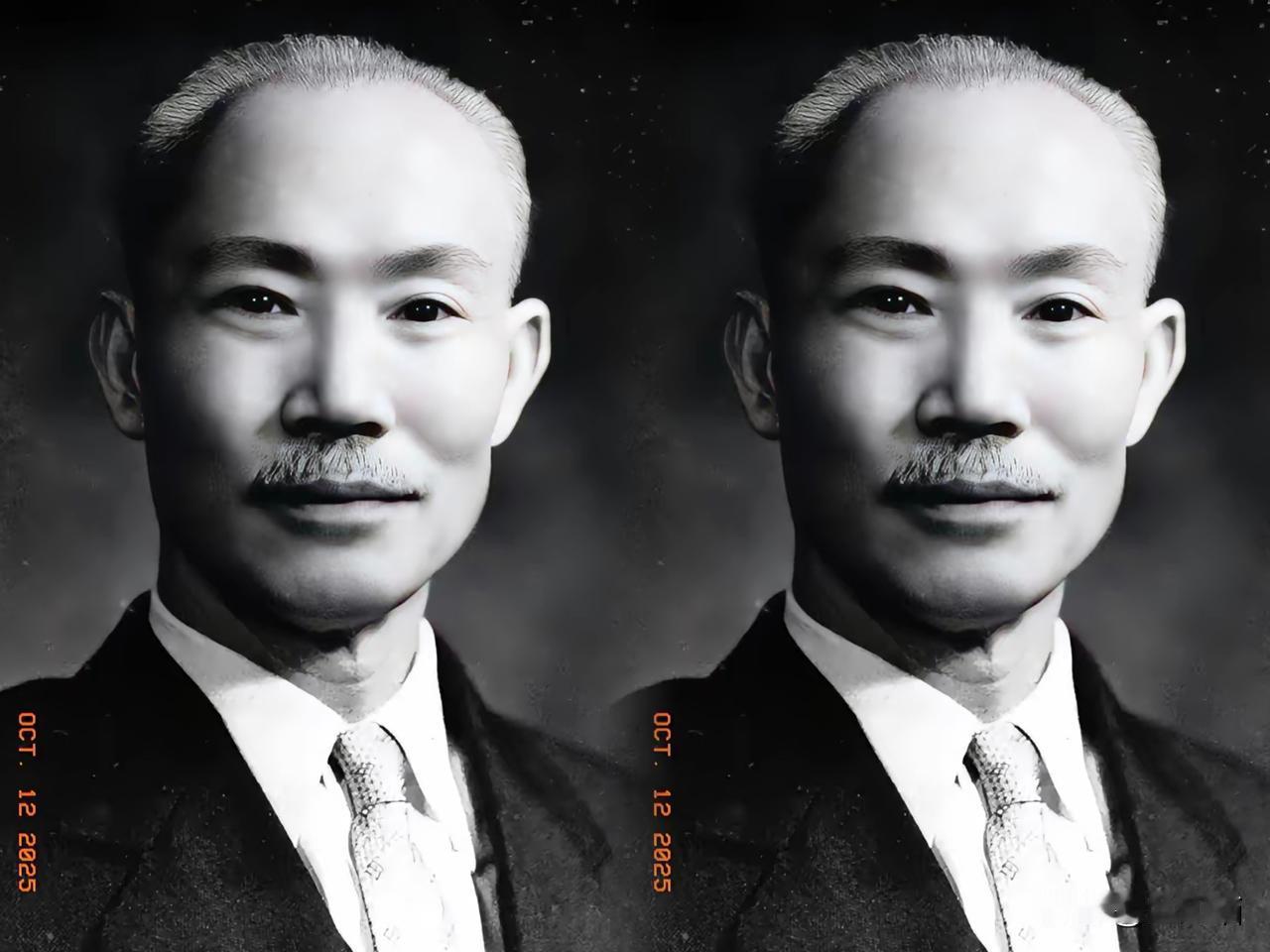

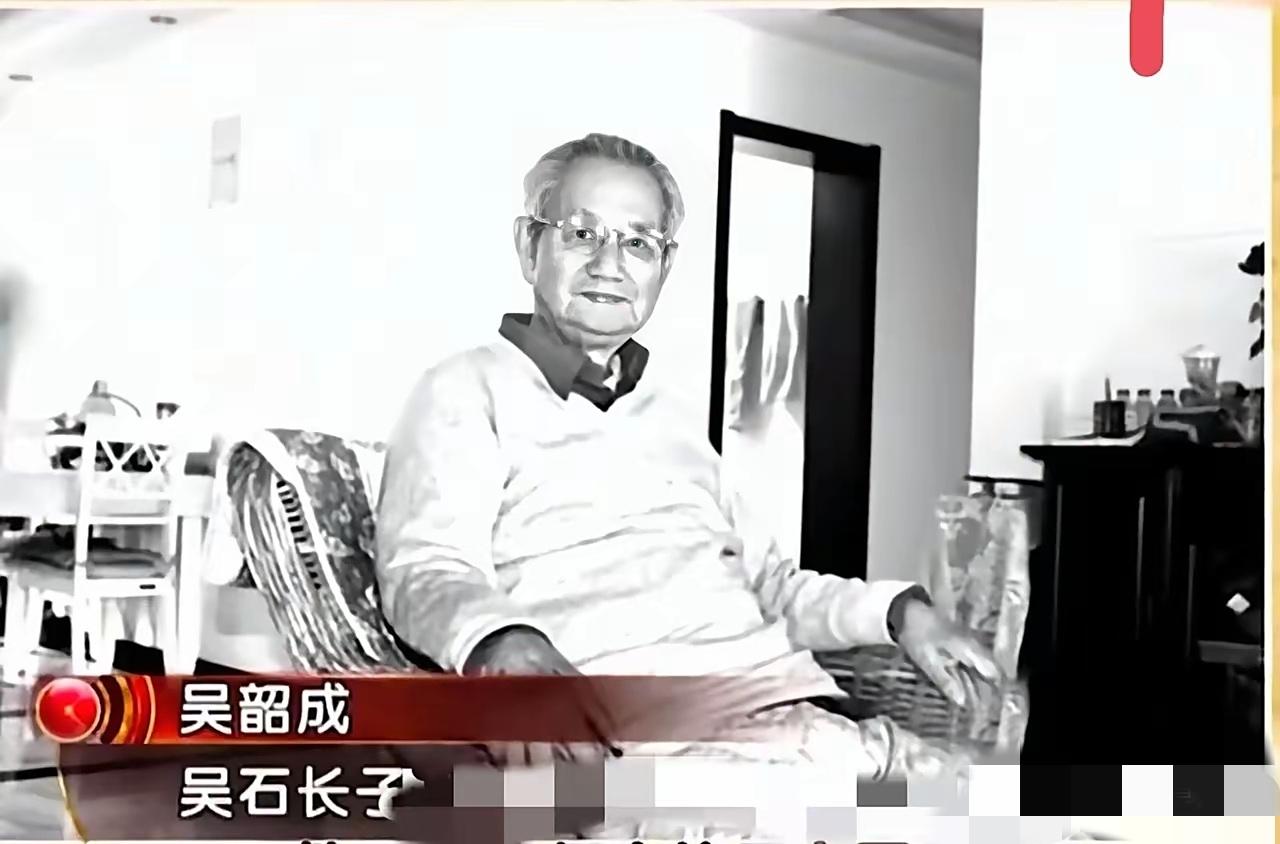

1950年6月10日,吴石被押赴刑场的路上,悄悄对押解人员说:“我妻王碧奎身体不好,请善待她。” 可他口中的柔弱妻子,接下来要独自面对的是:被抄家、丈夫牺牲,骨灰分离23年,自己被关押数月,一身病痛…… 吴石说出这句话时,心里清楚自己早已身陷死局。这位毕业于保定军校、曾赴日本陆军大学深造的国民党中将,彼时已任台“国防部”参谋次长,却在1947年就因看透国民党“接收”变“劫收”的腐败,主动选择追随共产党。 他频繁往返宁沪传递核心情报,连蒋介石部署的江防防线,都提前一个月送到了解放军手中。 1949年赴台前,他对好友吴仲禧坦言“为人民做的事太少”,这份愧疚让他无视个人风险,带着小妻儿登上了赴台的飞机。他没料到,仅仅半年后,中共台湾省工委书记蔡孝乾的叛变,会让整个情报网崩塌。 特务闯进家门时,王碧奎正抱着小儿子整理家务。抄家的动静惊动了四邻,抽屉被翻得底朝天,吴石珍藏的军事书籍和手稿被悉数搜走,连孩子们的课本都没放过。她被带走时,只来得及给16岁的女儿吴学成留下一句“照顾好弟弟”。 牢房里不见天日,特务轮番审讯,逼她承认是“同谋”,可她连丈夫具体做什么情报工作都不清楚,只能反复说“他不会做错事”。七个月里,她受尽折磨,本就虚弱的身体添了多种病痛,体重掉了三十多斤,连走路都需要搀扶。 没人知道,是吴石生前的人脉和远见救了她。国民党台湾省主席陈诚是吴石的老同学,深知其为人,顶着压力在死刑文件上写下“暂缓办”,反复向毛人凤施压,直言“人你要杀就杀,女人得留下”。 蒋介石也顾虑吴石在军中的声望,怕杀了家属寒了人心,最终松口同意“特赦”。1951年初出狱那天,王碧奎看到女儿辍学在纺织厂做工,小儿子穿着补丁衣服捡煤渣,当场哭倒在地。 往后的日子,监视从未停止。邻里避之不及,孩子们在学校被骂“匪谍后代”,吴学成15岁就被迫打工,19岁便匆匆嫁人,小儿子吴健成靠打零工凑学费。 王碧奎靠帮人缝补浆洗谋生,每次领到微薄工钱,都会先攒下一点,藏在床板缝隙里——她总想着,丈夫是为国捐躯,总有一天能恢复名誉,到时候得有像样的东西祭奠他。 1950年吴石牺牲后,遗体被草草掩埋在台北新店安坑公墓,连块墓碑都没有。王碧奎出狱后曾偷偷去寻过,可公墓里荒草丛生,墓碑错乱,她在那里转了三天,哭到嗓子沙哑也没找到丈夫的埋骨处。 直到1973年,大陆方面为吴石追认为革命烈士,王碧奎通过香港的旧友辗转收到消息时,正坐在缝纫机前缝衣服,手里的针线掉在地上,她捂着脸哭了很久,嘴里反复念叨“他没白死,他没白死”。 1973年之后,王碧奎开始四处奔走,想把丈夫的骨灰迁回大陆。可当时两岸隔绝,手续异常繁琐,她一次次托人传递申请,一次次被驳回,直到1993年,在有关部门的协助下,吴石的骨灰才从台北迁回福州,安葬在文林山革命公墓。这一年,距离吴石牺牲已经过去了43年,距离王碧奎最初的寻找,也过去了42年。 彼时王碧奎已82岁高龄,腿脚不便,却坚持坐着轮椅参加安葬仪式,她颤抖着抚摸墓碑上“吴石烈士”四个字,泪水顺着皱纹滑落:“终于带你回家了。” 王碧奎的后半生,几乎都在为丈夫正名和寻回骨灰而活。她从未向孩子们抱怨过生活的苦,也从未说过丈夫的一句不是,反而常常拿出吴石生前的照片,给孙辈讲他年轻时求学、参军的故事,讲他对国家的赤诚。 她常说“做人要像你爷爷那样,心里装着大义”,这句话成了吴家的家训,影响了几代人。 吴石用生命践行了对信仰的坚守,王碧奎则用一生诠释了对丈夫的忠贞与对正义的执着。 他们的故事,藏着那个特殊年代里无数革命者及其家属的缩影——有人为理想赴死,有人为信念坚守,哪怕历经磨难,也从未放弃对光明的期待。这种精神,不该被岁月遗忘,更该被后人铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。