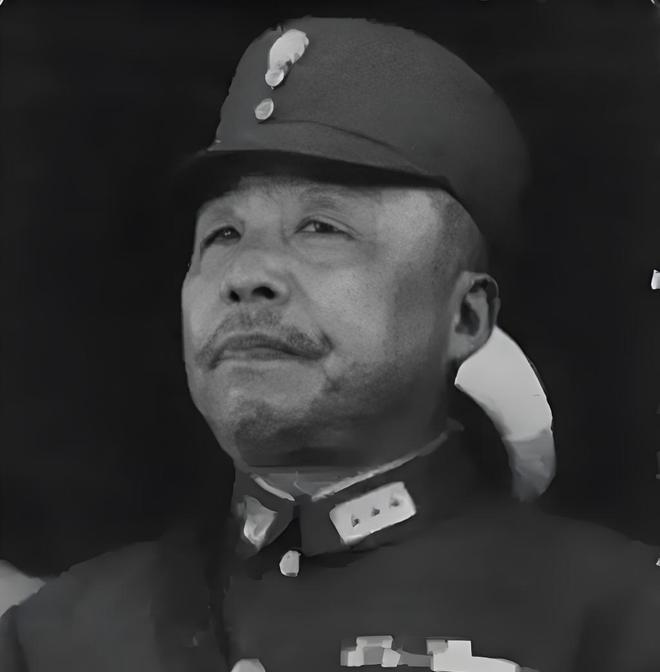

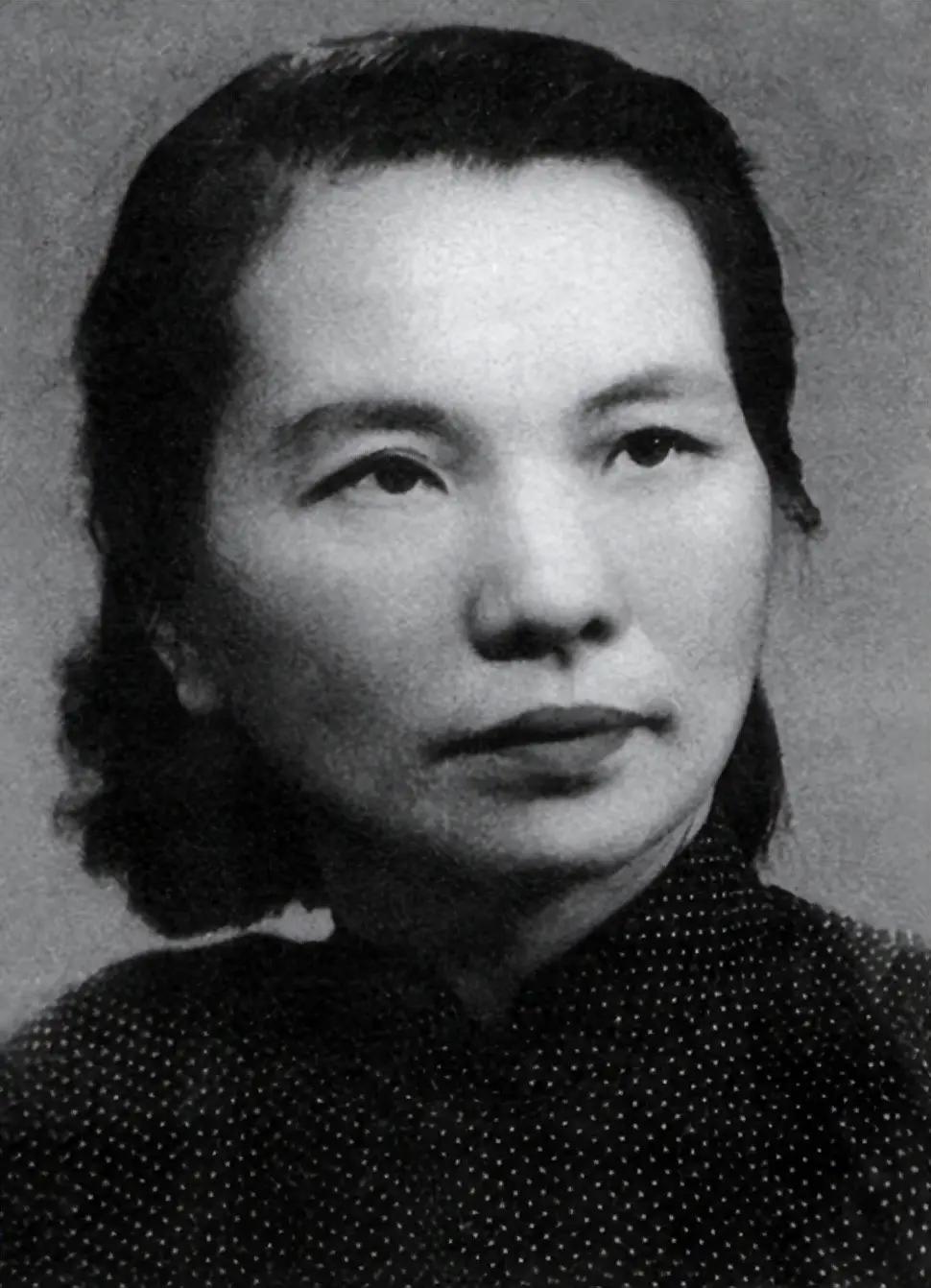

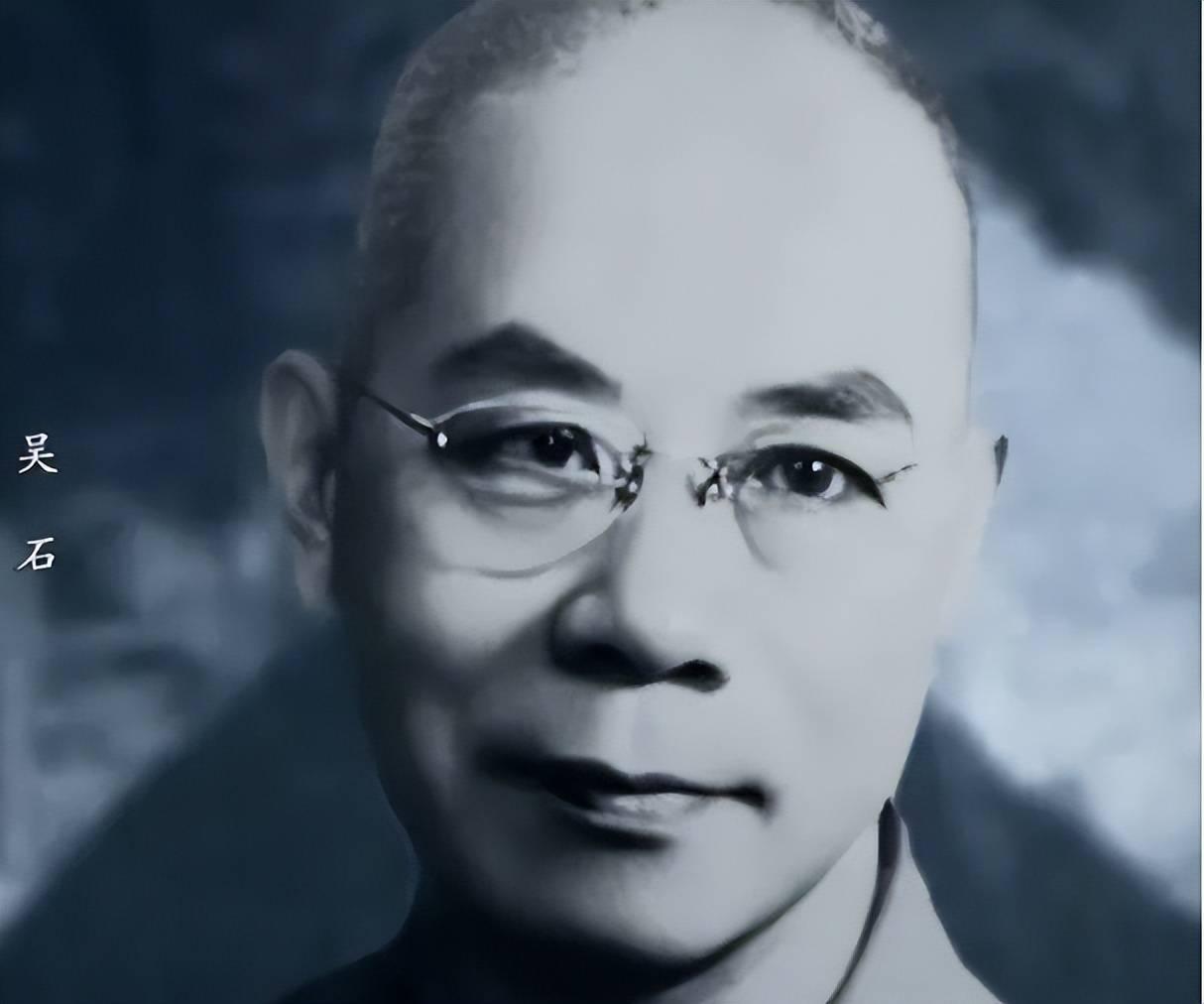

1969年,19岁的女知青黄丽萍,隐瞒自己显赫的身份,心甘情愿的在北大荒劳动。10年后,她放弃回城的机会,安心在乡下生活。谁料,一封信的寄来,打破了她平淡的生活。 2024年北大荒枸杞地里,74岁的黄丽萍摘着红果。孙子举着手机帮她直播:“奶奶,老姨奶在问您身体呢。”她直起身揉了揉腰,兜里的搪瓷缸子硌了一下,指尖触到熟悉的锡疤。 这缸子是1971年结婚时的嫁妆,陪她从土坯房住到砖瓦房,如今还常用它泡枸杞水。镜头扫过地头的红松,那是2005年父亲去世后她种的,如今已能遮住半片天空。 说起这缸子的来历,得回到1979年知青返城的热闹里。当时黄丽萍攥着父母寄来的文联录取通知书,站在装满行李的卡车旁。 有对夫妻刚办完假离婚,女方哭着把户口本塞进包里,生怕赶不上回城的车。她摸了摸兜里的搪瓷缸,又回头望了望自家新盖的三间砖房,婆婆正抱着小孙子在门口挥手。 没等同伴再劝,她把通知书塞进棉袄内袋,转身往回走:“北大荒把我当自家人,我不能走。” 而她和北大荒真正“认亲”,是1973年第一次带丈夫回宁波探亲时。那天丈夫端着搪瓷茶缸喝水,抬头看见岳父墙上的将官礼服照,茶缸“咣当”掉在地上。 照片里岳父胸前三排勋章闪着光,旁边的将官帽还带着当年的帽徽——这个秘密她守了四年。夜里丈夫在阳台抽了半宿烟,月光把他补丁衬衫的影子拉得很长,最后只说:“以后我多担着点。” 也是从那天起,她更确定,自己选的不仅是丈夫,更是扎根北大荒的日子。 时间再往前推两年,1971年的春天,她在土坯房里穿上了嫁衣。嫁衣是用旧布料改的,没有红绸子,却缝得格外整齐。 丈夫穿着洗得发白的中山装,口袋里揣着本卷边的《钢铁是怎样炼成的》,说是“见面礼”。 婚礼只办了两桌,喜糖是托人从县城捎来的水果硬糖,咬开能尝到一点水果味。当地大婶拉着她的手笑:“这小伙子踏实,你这南方姑娘,在北大荒有靠头了。” 其实在遇见丈夫前,她早已靠自己在北大荒站稳了脚。1970年冬天,白毛风把宿舍门吹得呜呜响,她却在屋里教妇女们织毛袜。 树枝削的竹针在手里转着,旧毛线织出波浪纹,大婶们都夸“比城里买的还好看”。她笑着教针法,手上的冻疮还没好,悄悄藏在毛线后面,那是冬天洗衣、刨冻土冻出来的。 从那以后,农闲时她的宿舍总挤满人,毛线团滚得到处都是,成了连队里最热闹的地方。 而这双“能织毛线也能握锄头”的手,是1969年刚到北大荒时练出来的。那年深秋,她跟着大伙去刨冻土,没掌握好力道,虎口震裂了,血顺着锄头把往下滴。 她扯块布条随便缠了缠,接着往下刨,直到当地大婶路过,手把手教她“顺着劲儿发力”。后来她不仅学会了刨冻土,还摸清了割大豆、起猪圈的窍门,挑粪时能让扁担跟着脚步晃。 收工后写信给父母,她只字不提手上的伤,只说“老乡们都教我干活,特别热心”。 第一次体会到北大荒的“硬气”,是1969年刚到的那个早上。她醒来想梳辫子,一抬手发现辫子冻在了枕头上,只能凑着哈气一点点呵开。 集体宿舍四处漏风,裹着两层棉被还是觉得冷,夜里能听见风刮过窗户的响声。白天去河边洗衣服,碱水一泡,手上刚长好的冻疮又裂开,疼得直抽冷气。 可她从没跟人说过疼,总跟同屋知青笑:“咱们南方姑娘,也能扛住北大荒的冬天。” 这股不服输的劲儿,其实是从小在父亲身边耳濡目染的。1969年开往北大荒的列车上,她攥着母亲塞的粮票,心里想着父亲的话。 父亲是经历过长征的老红军,总说“年轻人要多吃苦,才知道日子怎么来的”。火车走了三天三夜,窗外的楼房渐渐变成白桦林,最后出现黑土地上的泥草房。 同车知青都沉默了,她却把脸贴在冰凉的玻璃上,心里暗下决心:“一定要干出样子来。” 如今黄丽萍还守着这片黑土地,枸杞地打理得比自家院子还整齐。孩子在省城工作,逢年过节会带着孙子回来,帮她摘枸杞、拍视频。 村里的知青纪念馆里,她捐的搪瓷缸子放在显眼位置,讲解员总提起“这位放弃回城的知青”。有次孙子说要接她去城里住,她摇头:“我的根在这儿,挪不动了。” 主要信源:(澎湃新闻——将军之女扎根北大荒 | 北大荒留守知青口述②)