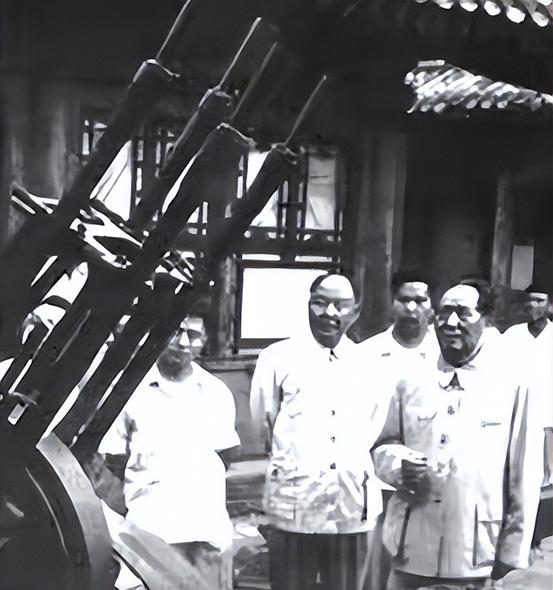

他因情况特殊才被授军衔?当过华北军区、四野参谋长,妥妥老资格 “1954年冬天,你这身灰呢子大衣可得留着,明年还要穿军装哩。”助手半开玩笑的话让赵尔陆微微一怔。那时的他,正在第一机械工业部紧盯一批新式火炮的试制,心思全在图纸和车床上,真没料到一年后自己又要同军衔打交道。 1955年授衔是全军的大动作,名单传出时,引起不少军史爱好者的热议。乌兰夫、叶飞、谢富治、王恩茂,因为既握兵符又兼地方大员,被列入“特殊授衔”并不难理解,可看到赵尔陆的名字,很多人先是一愣——这位老参谋长早就脱下戎装,怎么又出现在军衔名单里?追溯履历就能看出:1927年入党,1928年上井冈,二十多年烽火岁月,他不是单纯的后勤官,更不是躲在后方的“兵站管家”,而是一位在物资流通与作战计划之间搭桥铺路的高手。 井冈山斗争时,他是团辎重队队长。那支队伍规模不大,却要保障山上所有红军的枪弹和口粮。缺乏成型经验,只能边干边摸索。山道险、土豪绅的封锁更险,为了让粮食进得来、伤员抬得下,他把挑夫改编成小排制,队列严整,夜间行军还专门训练“静音绑腿功”,石子碎响都要降到最低。红军后勤自此有了第一套“拖带制”雏形。 长征途中,红一军团几次陷入断粮危机,军团供给部部长赵尔陆想出的“以物换粮”“以医换药”不断救急。后人常说长征是一部流动的战史,若没有长途保障,其“流动”二字也只能停留在想象。不得不说,赵尔陆的贡献在细节里:红军翻雪山前,他先派侦察兵记录雪线以下的枯木分布,再用驮畜把干柴分段埋藏,队伍连续两夜有火可生,体温维持住了。 进入抗日战争后,赵尔陆调八路军总部供给部。当年山西有句顺口溜——“鬼子撒野,赵处长磨铁成宝”。他摸准敌后经济脉搏,鼓励胶东、冀中老乡用地道战收缴的破枪破炮换成锅碗瓢盆,冶炼成步枪零件。兵工小作坊从零到三百多处,被称为“游击工厂链”。对后勤系统来说,这些数字比任何口号都管用。 1943年战局转折,晋察冀根据地扩大,需要一位既懂战术又懂粮秣的干才统筹。赵尔陆改任第二军分区司令员兼政委。此后职务线呈“双轨”——作战参谋与后勤保障同步提升。1946年晋察冀野战军成立,前方参谋长是耿飚,军区参谋长则是赵尔陆。一个把刀尖指向前线,一个把粮源指向后方,两条电话线直通杨成武指挥部。 华北军区筹建后,赵尔陆再度兼任后勤司令部司令员。平津战役冬夜,铁路被敌军炸断,他拍板启用冷河港口至塘沽的水运线,抽调过百艘木帆船,20余天送进粮弹二千余吨,解了华北野战军的燃眉之急。战后,四野南下,萧克、赵尔陆临危受命担任双参谋长,刘亚楼腾出手去指挥兵团。有人疑惑为何要设两位参谋长,其实对四野而言,补给与战策同等关键,缺一不可。赵尔陆在中南平原跑遍十余座县城,建立“水陆双网”仓库,让纵队调动不再看铁路脸色,这才保证了衡宝、广西等战役的节奏。 1952年,国家建设迫在眉睫,他奉命调离部队,接手第二机械工业部,后来升任第一机械工业部部长。军工体系几乎从零起步,他把战时积累的一套“精益浪费指标”带进工厂:钢材损耗、不合格品率、机床闲置率全部量化,技术工人津贴直接与指标挂钩。结果一年内,炮钢合格率由47%提高至78%,苏联专家也感叹“进步罕见”。 授衔名单拟定时,按条例,脱离部队系统的干部原则上不评衔。可机械工业部与总后勤部、总参谋部每天都有业务往来,新型武器定型、试验、批量生产,动辄需要军队专家入厂把关。若部长无军衔,很多手续不便;授衔既是对资历的认可,也是工作需要。中央军委综合资历、贡献、实际职务,拍板授予赵尔陆上将军衔。对他来说,这枚金星更多是一把通行证,而非荣耀勋章。 有意思的是,赵尔陆拿到军装,却一直把它挂在办公室壁柜。一次子女探亲,想和他穿戎装合影,他沉吟片刻,只说:“照片都会褪色,我忙完手头这堆图纸再说。”晚年家里翻出那身上将服,衣领竟还没拆线——一如他当年在距前线几十公里的兵站办公,永远先捞图纸和报表,后碰肩章和领章。 赵尔陆1973年因病去世,平静而低调。翻阅他留下的工作日志,最醒目的是一行钢笔字:保障即作战,工业亦武器。短短十字,道尽了这位老资格参谋长一生的职责与信念。