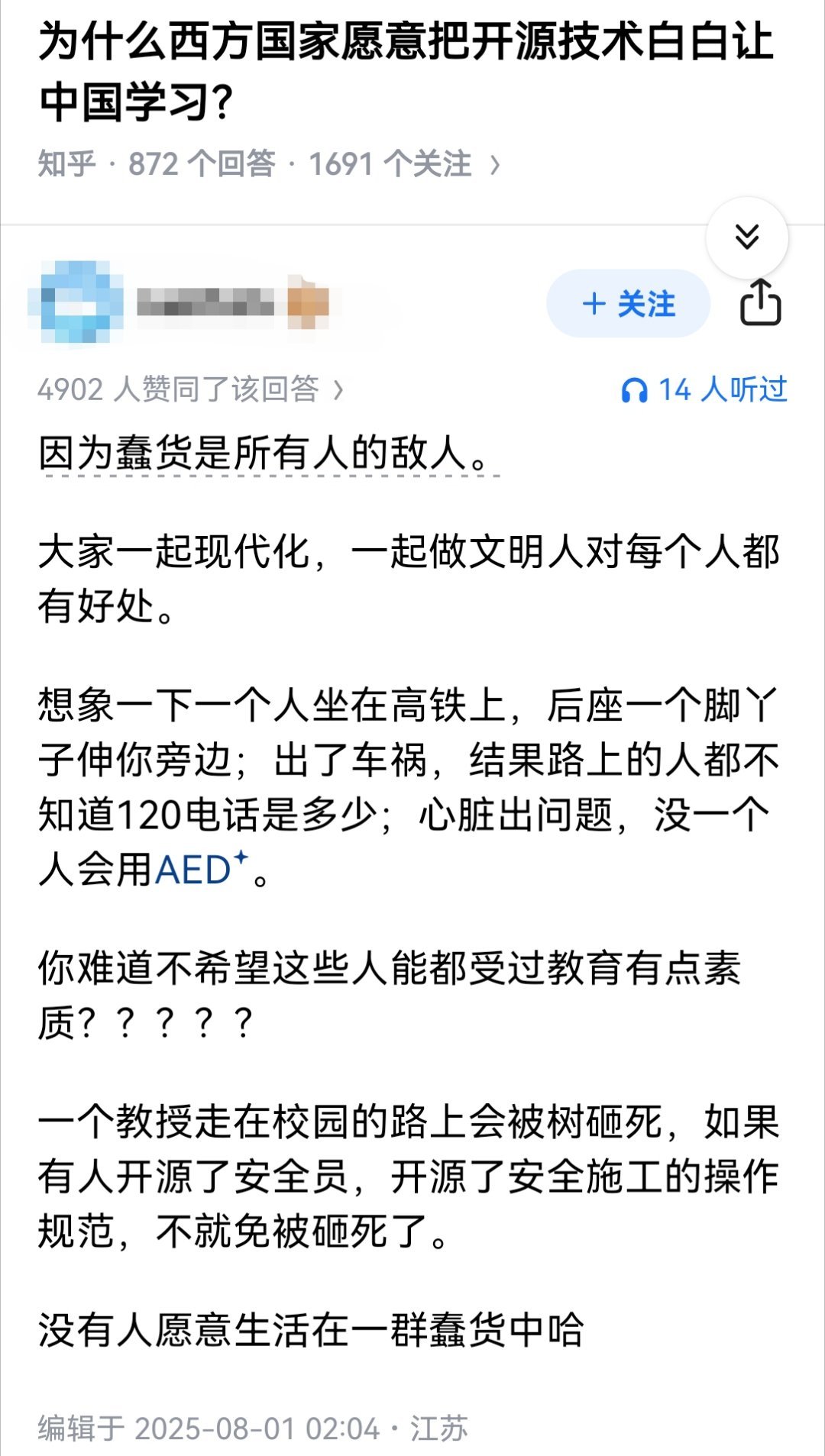

[微风]一旦欧盟掌握了核心技术,中国企业花重金把厂建起来,到头来可能还是难逃“剧本”:高管被赶,资产被扣,这套路在非洲尼日尔已经上演一遍了,如今只是把地名和人物换成了欧洲和中国新能源汽车厂商。很多人觉得欧洲讲规则重契约,理应更加安全,可只要碰上新能源、智能制造这类手握未来的产业,所谓的游戏规则也会变得暧昧甚至朝令夕改。 原本热闹的欧洲新能源市场扩张的希望被关税和反补贴调查搅得满天风雨,政策审核明里暗里都在强调技术“本地化”。 看上去是吸引投资、促进就业,实际上却处处打着保住“产业主权”的小算盘,中国企业想要带着自己的独门技术大步往前走,却总在政策细则里碰得一头包。 项目的谈判桌上,常有一张“技术交底清单”藏在合同后面,一不小心就把家底都交了出去。 我们常常以为,只要自己的技术够硬,产品价格有竞争力,就能在海外一路高歌,可一旦你把技术和生产线都交出去了,“欢迎合作”的笑脸很快就可能变成“请移步出口”的冷眼。 尼日尔其实就是个前车之鉴,那里的石油厂投建时被视作救命稻草,结果等他们学会了技术,局势一变,说封厂就封厂,说冻账就冻账,最后两败俱伤,很多中国公司血本无归,尼日尔终究也没玩转先进设备,徒留烂摊子。 看似发达的欧洲走的路其实和尼日尔如出一辙:他们不是直接撵人走人,而是用更复杂的审查、法律条款和难以逾越的技术壁垒,把外资企业锁在一个有限的空间中,牢牢控住关键部分。 结果就是,你拼命投入的那些最牛的“武器”,可能一不小心就成了别人手里的杀手锏,你进入市场容易,想完整撤出去或者保护根本利益就难了。 企业一心想着规模和回报,却容易忽略配套的自保措施。聪明的做法从来不是“倾囊相授”,而是有选择地分享,同时把自己最关键的技术、核心能力死死攥在手里。 什么本地合作、双赢共建,背后都是利益的计算题,只有底线握得牢,才能在风浪翻涌时留下回旋余地,我见过太多一味求进,却忽视风险预设的案例,最后都被扎得遍体鳞伤。 合作需谨慎,底气要够足,市场机会虽好,但后院要稳才行,否则到头来不过是为别人打工、给别人做了嫁衣。 谁都不会想自己关键行业让外人牵着鼻子走,哪怕是在欧洲这样讲究规矩的地方,表面一团和气,实则步步暗礁。有些门好进,进去了却再难自由。 未来,中企出海,拼的不只是企业的野心,还有能不能把自己的命根捏稳。

![一次被打,几世害怕,打服了呗!这个看得多了也能理解。[捂脸哭]俄乌战争欧盟](http://image.uczzd.cn/14263015219415672320.jpg?id=0)