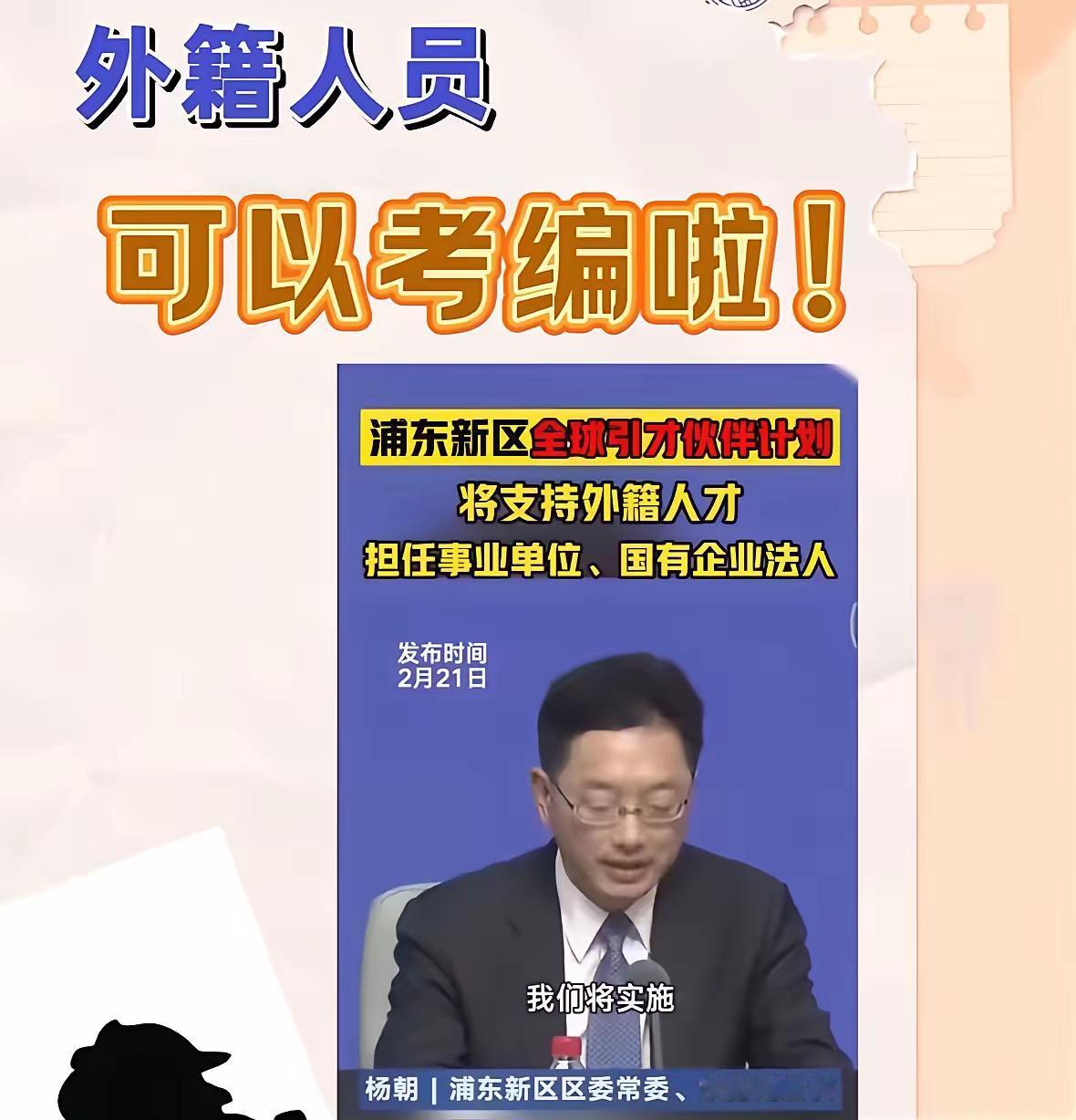

某签事件,意外炸出了去年上海浦东新区的一项试点政策——项目名称叫全球引才伙伴计划(GTP)。这个计划的重点是:首次支持外籍人士担任事业单位及国有企业法定代表人。 外籍人士当国有企业的法人代表?我没看错吧。 外籍人士任国企法人,这话一出来,难怪会让人下意识揉眼睛确认——在大众固有认知里,国有企业承载着国家战略、民生保障等重要职能,法定代表人作为企业的掌舵者,似乎天然与本土身份绑定。上海浦东这项试点政策,恰恰打破了这种惯性思维,用敢为人先的姿态,撕开了全球引才的一道新口子。 但别急着惊讶,这项政策的核心从来不是放开门槛,而是精准引才。上海作为中国对外开放的前沿阵地,聚集了大量跨国企业、高端产业,很多领域急需具备国际视野、掌握尖端技术、熟悉全球规则的顶尖人才。以往,外籍人才即便想参与国企发展,也常因身份限制被挡在关键岗位之外。如今试点支持外籍人士担任法定代表人,就是想打破这种束缚,让真正的人才有机会站到更重要的舞台上,为国企注入国际化的管理理念和资源整合能力。 当然,质疑声也并非没有道理。有人担心,外籍人士担任国企法人,会不会影响企业的战略方向?会不会存在利益输送的风险?这些顾虑并非空穴来风,但政策的试点属性本身就意味着审慎推进。浦东新区的试点,必然会配套严格的筛选机制、监管体系和考核标准——不是随便一个外籍人士就能任职,而是要经过层层审核,确保其政治素养、专业能力、职业操守都符合要求;任职后,也会有完善的监督机制,确保企业运营始终围绕国家战略和公共利益展开。试点的意义,就是在可控范围内探索可能性,发现问题、完善规则,为后续推广积累经验。 从更大的视角看,这项政策是中国引才理念升级的缩影。过去,我们引才更多聚焦技术型、技能型人才,如今随着产业升级和国际竞争加剧,对高端管理型、战略规划型人才的需求越来越迫切。国企要想在全球市场中与国际巨头同台竞技,就必须打破身份壁垒,用更开放的姿态吸纳全球智慧。外籍法人带来的,可能不只是管理经验,还有国际市场的资源、产业链的协同机会,这些都是国企高质量发展不可或缺的养分。 某签事件意外炸出这项政策,也让大众看到了引才政策背后的平衡术——既要敢于突破常规,为全球人才搭建平台;也要守住底线,确保国家利益和公共安全不受损害。上海浦东的试点,就像一次压力测试,考验着政策制定者的智慧,也丈量着中国对外开放的深度。 说到底,人才的价值从不以国籍划分,而是以能力和贡献衡量。这项试点政策能否成功,关键不在于是不是外籍,而在于能不能胜任、会不会尽责。如果能通过试点,探索出一套既开放又规范的外籍人才任用机制,不仅能为上海的发展注入新动能,更能为全国的全球引才提供可复制的经验。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 人才引进 引才择优计划

![上海天气:我有自己的节奏[doge]](http://image.uczzd.cn/2886439479060354359.jpg?id=0)