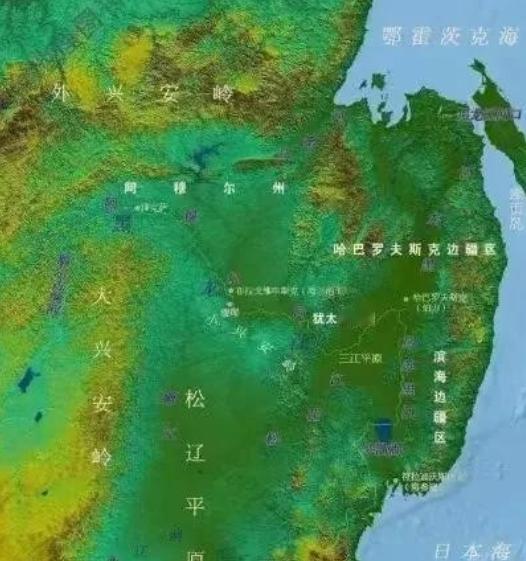

苏联就中国一个能打的“小弟”,为什么要逼走中国?苏联解体后,俄罗斯解密文件才承认,当年对华政策完全是个大败笔。就那帮人,对形势的判断和政治斗争的掌握,说白了真就是二流水平。 上世纪五十年代初,中苏关系一度亲密到几乎要穿一条裤子。中国刚建国,百废待兴,苏联不光技术支援、专家派遣,还签了一堆合作协议。 可问题就在这儿,苏联压根没把中国当成一个平等的国家伙伴,而是当作一个听话的“老弟”。他们该给的技术是给了,但同时也要求中国对外政策必须与莫斯科保持一致。这就埋下了后患。 中苏之间的裂痕最早从朝鲜战争后开始显现。那时候中国出兵支援朝鲜,代价很大,但苏联呢?嘴上支持,实则处处提条件。 到了赫鲁晓夫上台后,更是直接改变了对华态度。他要搞“和平共处”,想和美国缓和关系,结果就认为中国“好战”、“不成熟”。 中国这边当然不买账,觉得苏联这是投降主义。两边的分歧越来越深,直到公开翻脸。 最典型的就是在边界问题上。苏联在中苏边界搞小动作,修桥修路还驻军,中国当然强烈反对。到了六十年代末,珍宝岛冲突彻底点燃了两国间的矛盾。 颇具讽刺意味的是,彼时全球皆认为中苏即将爆发全面战争。美国暗自窃喜,借机与中国缓和关系,成功打破外交僵局,开启了全新的外交局面。苏联自己亲手把一个原本坚定的盟友推到了美国那边,这操作放今天来看,也太不专业。 问题的核心其实不在于谁背叛了谁,而在于苏联高层从一开始就没真正把中国当作平等的战略伙伴。 他们一方面需要中国出力,一方面又担心中国做大,始终想压着中国一头。这种心态导致他们在处理中苏关系时非常短视,甚至带着某种傲慢。 尤其在赫鲁晓夫时代,外交风格极端且情绪化,撤走专家、停止援助、技术封锁,一系列操作看似强硬,实则把中苏关系一步步推向崩溃。 等到勃列日涅夫上台,局势稍微稳定了一点,但对华政策还是没有实质性改善。苏联那套“老大哥说了算”的思维根本无法适应中国已经走上独立自主道路的现实。 他们试图通过军事压力和意识形态批判来逼中国就范,却完全低估了中国政府在外交上的灵活性和战略耐心。 实际上,中国从七十年代开始就已经在谋求突破封锁、走向多边外交,苏联的强硬只会促使中国加快这一步。 更讽刺的是,苏联自己对形势的判断也出了大问题。他们曾笃定中国对其有所依赖,然而事与愿违。中国不仅安然无恙,发展态势良好,更在国际舞台上展现出愈发活跃的姿态,绽放着独特的魅力与影响力。 苏联还认为自己的体制更优越,结果到八十年代末,内部问题层出不穷,经济停滞、民族矛盾激化,最后一地鸡毛。 而中国已经完成了改革开放的初步布局,开始迈入新阶段。这种强烈的对比也让苏联高层后来不得不反思,为什么当初非要把中国逼到对立面。 到了苏联解体之后,俄罗斯逐步解密了一批外交文档,很多资料都明确指出,中苏决裂完全是苏联外交上的重大失误。 甚至有前苏联高官在回忆录中直接承认,当年对中国的误判,是苏联战略上最严重的败笔之一。 这件事给后人一个很重要的提醒:战略伙伴关系不是靠强压和单方面施恩维持的,尊重和平等才是长期合作的基础。 苏联当年吃的亏,也正是这个道理没想明白。反观今天的国际格局,不少国家还在重复类似的错误,试图用控制和干涉维系所谓的“同盟”,但实际效果往往适得其反。 他们确实没能看清时代变化,也低估了中国的战略意志和外交能力。中苏决裂不只是两个国家关系的破裂,更是一次关于战略思维层次的分水岭。 谁能看远、看透、看准,谁才能真正站稳脚跟。苏联当年输了,不是输在军力,也不是输在经济,而是输在了判断力和格局上。这个教训,不该被忘。