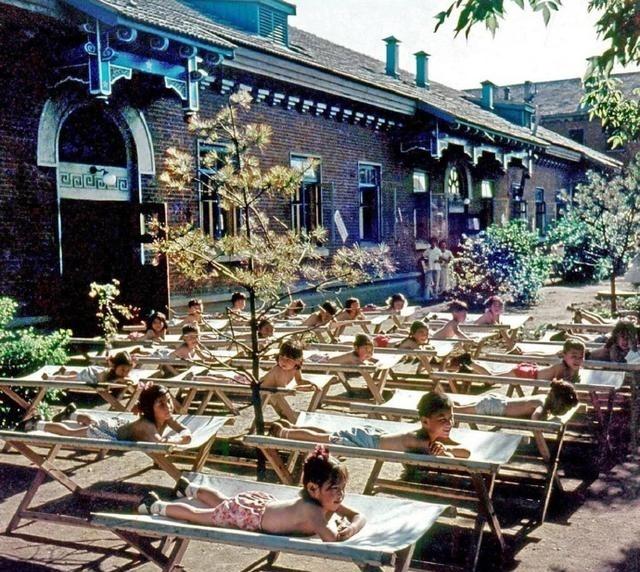

这是1959年沈阳工人新村幼儿园的娃娃们穿着裤衩躺在院子里各自的小床上享受日光浴。每一个娃娃的脸上都洋溢着童真灿烂的笑容。这些幼儿园娃娃们的身体看起来都相当健康,家庭条件也都相当不错。 说起那张老照片,总让人想起上世纪五十年代末的沈阳,那时候的城市味儿特别浓,工业烟囱林立,街上到处是自行车铃声和工人下班的脚步。照片里是沈阳铁西区工人新村幼儿园的孩子们,躺在小床上晒太阳,一个个小脸蛋红扑扑的,看得出家里条件不赖,营养跟得上。这张照片是摄影师茹遂初拍的,他用镜头抓住了那个年代的日常小确幸,也折射出新中国工业化进程里的民生侧面。 茹遂初这个人,1932年出生在南京,原籍陕西三原。早年投身革命,1949年加入新华社西北总分社,当摄影记者。那时候设备简陋,他扛着老式相机,风里来雨里去,记录西北解放的点点滴滴。 1951年进西北人民革命大学学摄影,从基础抓起,老师教他曝光、构图,他上手快,很快就出去跑现场。五十年代,他参与青海土改,拍农民分田的场景;后来组织黄河长江源头考察,穿越丝绸之路,足迹遍布大半个中国。1976年去江源,拍冰川和雪莲,那些黑白照片后来上了《人民画报》,成了新中国变迁的视觉档案。他干这一行七十多年,坚持实地取材,从不偷懒。2025年6月11日,他在京去世,享年93岁,还得了中国摄影金像奖终身成就奖。他的作品不光是技术活儿,更是时代印记,那张沈阳幼儿园的照片就是典型,捕捉到孩子们健康的样子,也隐约透出家庭稳定的信号。 沈阳工人新村是新中国成立后工业化浪潮的产物。1952年,沈阳投了1200万建这个住宅区,到1957年建成五个苏式建筑群,占地73万平方米,建筑面积40万平方米。那时候沈阳铁西区是重工业心脏,集中了五百多家国企,全国工业化水平最高。工厂林立,机床轰鸣,工人阶级成了国家脊梁。居民多是厂矿职工,收入稳当,生活有保障。1959年,沈阳经济在全国前列,人称“小北京”。城镇居民人均现金收入比1949年翻了好几倍,农村纯收入也涨了。孩子们身体壮实,不是天生的,是国家政策兜底的结果:粮食配给、医疗普及,基本吃饱穿暖。幼儿园建在社区里,方便双职工父母上班,体现了计划经济下对劳动者的倾斜。 这日光浴的习惯,说白了是学苏联的。苏联从二十年代起,就在幼儿园推行户外阳光暴露,目的是补维生素D,增强体质。莫斯科一带,冬天长,孩子容易缺钙,他们就把小床推到阳台,让阳光直射皮肤。五十年代,苏联第三个五年计划强调机器制造业,但民生教育也没落下,幼儿园日光浴成了标配。甚至冬天泡冰水,练耐寒。苏联经验传到中国,五十年代中后期,东北工业城市像沈阳,就跟风引进了。工人新村幼儿园的活动,正是这个潮流的一部分。孩子们晒太阳,不光图健康,还带点集体主义味道,大家一起躺,均匀分布阳光,老师记录时间,确保不超支。那个年代,苏联模式影响深远,中国学了重工业布局,也抄了些民生小窍门。国际上,这习俗不算新鲜,北欧国家早有类似,但苏联版更系统,强调集体执行。 不过话说回来,这传统对身体好不好,现在说不清。苏联那边,坚持了多年,但数据有限,没大规模对比实验。中国引进后,也没长期追踪。沈阳那张照片的孩子们,长大后怎么样?档案里没细说,但从整体看,五十年代末生人,赶上工业高峰,多数进了厂子,当了技术工。家庭条件不错,说明父母是骨干职工,子女教育有保障。日光浴可能帮了点忙,但更多靠营养均衡:米面粮油管够,奶粉偶尔有,蔬菜从流动售货车上买,新鲜便宜。1959年沈阳街头,卖菜的车子叮叮当当,居民买得起,生活不愁。 后来,这习俗渐渐淡了。六十年代,中国经济调整,幼儿园资源紧巴巴,户外活动简化。八十年代改革开放,教育规范起来,安全第一。日光浴风险高:晒伤、感染、过敏,现在家长一听就摇头。现代园所用紫外灯补光,或室内游戏带点运动,避开直晒。苏联解体后,那边幼儿园也变了,市场化后,私人机构多,传统习俗被西方式玩具取代。国际上,儿科指南严谨,强调适度阳光,但不推极端暴露。WHO数据,维生素D缺乏全球问题,但解决靠饮食和补充剂,不是硬晒。中国取消日光浴,原因接地气:怕出事,家长闹,媒体盯。九十年代后,沈阳工人新村老化,国企改制,居民迁徙,幼儿园升级成标准化场所,活动室内化。 沈阳的变化,也折射国家轨迹。1959年,工业产值全国领先,居民消费水平上台阶:自行车普及,收音机进家。铁西区零就业家庭少,应急救助金早就有。工人新村从“第一村”到如今焕新,拆了建,保了历史风貌。茹遂初的照片,成了文化遗产,提醒人那个年代的朴实。孩子们笑容灿烂,不是因为晒太阳多舒服,而是生活有奔头。父母上班有工资,社区有幼儿园,国家有规划,大家日子过得踏实。

![最接地气学校:长春十一中学,附近家庭有上学的娃娃开心死了吧[呲牙笑][呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/10883803650556840788.jpg?id=0)