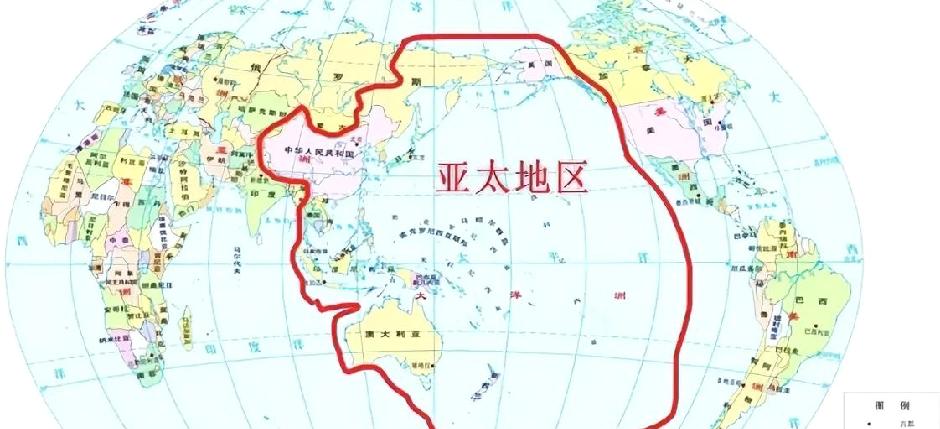

华尔街日报北京时间9月29日报道:“由于担心一旦与中国爆发战争,导弹库存将不足,五角大楼希望导弹制造商将12种关键武器的产量提高一倍或四倍……供应商询问如何在6-24个月内实现2.5倍产量;私人资本和许可选项已列入考虑。” 华尔街日报9月29日的报道,不过是五角大楼为军工寡头递上的又一张盖了章的空白支票——金额不明但指向明确,最终都会通过国会拨款转化为军工企业的营收数字。 这种操作背后,是美国军工复合体数十年深耕的利益逻辑:所谓"担心与中国爆发战争导致导弹库存不足",听着危言耸听,实则是这套"和平年代发战争财"模板的熟练复刻。 要知道,美国军工复合体早已深度绑定政治、经济与军事体系,仅2023年,洛克希德·马丁、雷神技术等五大军工企业的游说资金就超过1.2亿美元,。 而把模糊的威胁当营销噱头,把制造的恐惧当稳定现金流,正是其维系利益链条的核心手段,美式安全观的本质从来不是守护和平,而是一门精于算计的情绪生意。 看看报道里的细节:12种关键武器要把产量提高一倍甚至四倍,涉及爱国者拦截弹、SM-6、LRASM、JASSM、PrSM这些军工巨头的拳头产品。 其中爱国者拦截弹是全球防空反导体系的明星产品,单枚造价超300万美元,近年在乌克兰战场的"实战表现"更成了营销卖点; SM-6因兼具防空、反导、反舰多任务能力成为美军宠儿,2023年美军采购单价达540万美元; LRASM远程反舰导弹被美军视为"反航母利器",JASSM联合空对地防区外导弹可搭载核弹头,PrSM精确打击导弹则是陆军未来火力体系的核心。 导弹制造明明需要两年以上周期,涉及特种材料、精密电子元件等上千个供应链环节,却逼着供应商琢磨怎么在6到24个月内实现2.5倍产量,连私人资本注资、技术许可转让这些非常规手段都摆上了台面,甚至不惜打破以往的产能规划节奏。 这哪里是出于"国家安全焦虑",分明是着急把订单落地、把利润锁定的商业操作。 洛克希德·马丁、雷神技术这些军工寡头忙着增加员工、扩建工厂的背后,不是对战争的警惕,而是对股息的渴望。 雷神技术2024年一季度股息率达2.8%,洛克希德·马丁股价过去三年累计涨幅超45%,毕竟敌人越抽象,订单就越具体;炮火越遥远,季度营收、利润率、股东回报率这些核心财报指标就越好看。 这种"以威胁换订单"的戏码,美国军工复合体演了几十年。上世纪冷战时期,苏联是最大的"抽象敌人",从洲际导弹到隐形战机,每一次"威胁升级"都伴随着军工订单的指数级增长。 1983年里根政府提出"星球大战"计划,仅前五年就投入超200亿美元,直接拉动洛克希德·马丁、波音等企业的营收暴涨,当时洛克希德·马丁的航天业务收入占比从15%跃升至30%。 苏联解体后,"反恐战争"成了新的情绪抓手,2001-2021年美国在阿富汗、伊拉克战争中的军费开支超6万亿美元,阿富汗战场上空的F-16战机每小时飞行成本达3万美元,伊拉克战场上的"标枪"导弹单枚售价17万美元,这些都变成了军工企业股价上涨的信号灯。 雷神技术在反恐战争期间股价上涨了5倍,洛克希德·马丁的F-35战机更是拿下全球30多个国家的订单,累计销售额超1.7万亿美元。 如今冷战思维回潮,中国又被塑造成了新的"威胁符号",在军工游说集团的推波助澜下,美国国会2024财年国防授权法案中,仅导弹采购预算就达187亿美元,较上一年增长12%。 但稍微细想就知道这套说辞站不住脚。中美作为两个核大国,爆发直接战争的可能性微乎其微,双方各自拥有上千枚核弹头,庞大的战略核力量形成了相互确保摧毁的威慑平衡,这是国际战略学界的共识,更是五角大楼每年发布的《中国军力报告》中隐晦承认的事实。 所谓"导弹库存不足",根本不是基于实际威胁的理性判断,而是基于利益计算的刻意炒作。 美国国会研究服务处2024年3月的报告显示,美军现有战术导弹库存约1.2万枚,其中精确制导导弹占比超70%,足以应对两场同时发生的中等规模冲突; 更遑论其还在全球各地部署着374个军事基地、拥有11个航母战斗群,仅亚太地区就常年部署着"里根"号、"尼米兹"号两个航母打击群,以及驻日、驻韩美军的导弹发射阵地。 可当导弹产能不再由威胁程度决定,而是由军工复合体的利润诉求决定时,和平就成了最昂贵的滞销品——美国军费开支已连续6年突破8000亿美元,2024年更是高达8860亿美元,其中近40%用于武器采购和研发; 而战争焦虑反而成了永不断货的紧俏商品,五角大楼通过渲染"中国导弹威胁",让军工企业获得源源不断的订单,雷神技术2024年导弹系统业务收入预计突破300亿美元,洛克希德·马丁的PrSM导弹生产线已排期至2028年。