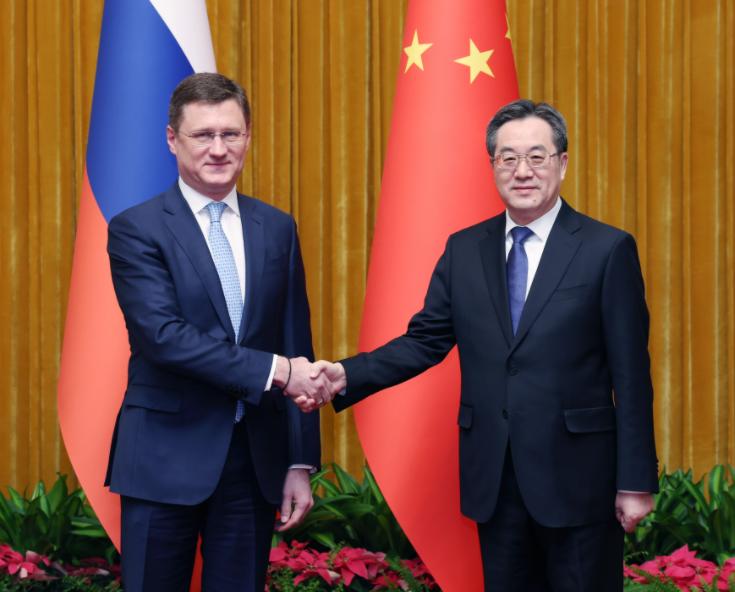

自2025年起,中国和俄罗斯之间的免签协议正式落地,不少人当时还只是当作一条普通的外交新闻刷过,但当政策逐渐在现实中发酵,事情的走向明显开始“超预期”。 2025年一项新政引起了意想不到的关注,中国和俄罗斯开始实行普通护照免签,这在纸面上是一项出行便利政策,可是在社会讨论中却走出了两条完全不同的路线。 担心的一派认为,一旦免签执行,会有更多俄罗斯人涌入中国,工作岗位会被抢走,甚至会给社会治安带来隐患。这类声音在网络上蔓延得很快,给人一种紧张感,好像随时会出现难以控制的局面。 而另一边的声音则显得冷静,他们举例说明,俄罗斯人口并不庞大,更不具备大规模外流的基础,所谓“蜂拥而入”的担忧缺乏现实条件。 此外,边境和海关的管理依然存在,不会失去管控。两种观点不断碰撞,让这场政策讨论充满了冲突感。 情况又完全不一样。航空公司和酒店的数据告诉大家,俄罗斯游客的兴趣在短时间内被点燃,飞往中国的机票搜索量大幅上涨,边境城市的酒店也迅速热闹起来。 黑河、满洲里这样的口岸小城,很快就迎来旅游和购物的热度,当地商家开始活跃起来,准备迎接新的机会。 商界人士的感受就更直接,以往签证复杂的流程让跨境合作变得拖沓,如今手续的简化相当于打开了新的通道。 不少中小企业主立刻看到了希望,更快的决定,更少的成本,对他们未来的发展有真正意义。 其实这项政策并不是临时的决定,而是两国关系发展到一定阶段的结果。 近几年中俄高层频繁接触,政治上的互信越来越高,在复杂的国际局势下,双方立场逐渐一致,合作已经从政治延伸到经济和民间。 双边贸易的规模不断刷新纪录,从能源、农业一直拓展到科技和数字产业。免前只是把这些高层合作落到了普通人身上,让社会能够真切感受到战略上的靠近。 最有意思的是两国舆论的差距。俄罗斯社交平台上几乎是一片叫好,网友们期待亲身走进中国,去旅游、去购物,甚至去看看中国的名胜古迹。 这样的氛围与国内网络上的部分担忧形成了非常鲜明的对比。一边是满怀期待的出发,一边是紧张焦虑的观望,这映照出一种复杂的社会心态。 旅游公司已经在设计新的路线,文化和学术的交流也在快速升温,更多的学生、艺术家和研究者已经开始期待这种便利能让他们跨国往来更加顺畅。 实践证明,市场的反应比舆论更务实,凡是能带来实际好处的政策,总能推动行业先走一步。 中俄免签不仅是一项便利措施,更是观察社会心理的一面镜子。它一方面展示了国家之间战略合作的高度,另一方面也暴露出民间对开放的不安。 未来类似的政策还会不断涌现,与此同时,社会沟通显得至关重要。如何让大众理解政策、消化担忧,并真正享受开放带来的红利,这才是决定政策成败的关键。 这场关于免签的争论,表面看是护照的问题,其实更深的是我们在开放道路上的心态。开放不是一纸协议的落地,而是心理和社会的承接。 如果说战略决定了方向,那么社会的接受和适应,将决定这条路能走得多稳。