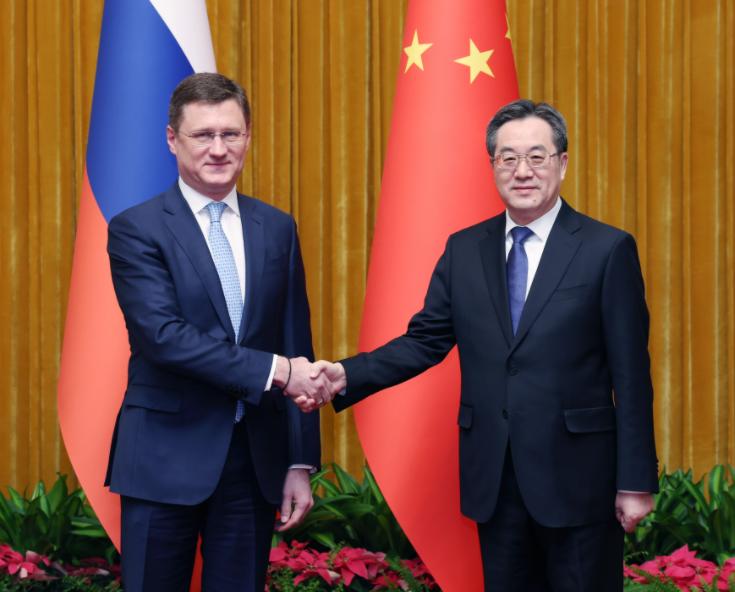

中俄免签协议的严重后果,已经逐渐显现出来了。

自2024年起,中国和俄罗斯之间的免签协议正式落地,不少人当时还只是当作一条普通的外交新闻刷过,但当政策逐渐在现实中发酵,事情的走向明显开始“超预期”。

最直观的就是边境那些小城,简直被涌来的俄罗斯人 “挤爆” 了,本地人的日子都跟着受影响。就说珲春口岸,免签第一天过来的俄罗斯人就突破 1000,比去年同一天多了一倍,跟平时比更是直接涨了 6 倍,通关的车排成长龙,车里全是空箱子,摆明了就是来扫货的。

黑河更不用说,免签俩月接待的游客就超 60 万,比 2019 年涨了 84.9%,到了 2024 年全年更是冲到 250 万人次,增长 30%。这听起来是热闹,可对本地人来说,麻烦跟着就来了。早市上以前几块钱的蔬菜水果,因为俄罗斯游客抢得多,价格悄悄涨了不少,咱们本地人选个保温杯都得趁早,晚了要么被抢空,要么价格跟着往上飘 。

要知道这东西在俄罗斯卖 100 多,咱们这儿三四十就能买着,他们可不跟你客气。绥芬河那些冷清了好几年的商铺,现在租金翻着倍涨还抢不着,老板们都扩大生意,把日用品换成五金、农业设备,可本地人想买点常用的反而得跑更远了。

通关的 “便利” 也成了糟心事,好多人吐槽还不如以前办签证省心。自驾游的车主最有体会,本以为免签能一脚油门过去,结果手续比以前还多,得交详细的行程计划、车辆信息,安全审核一套下来,等上大半天是常事,时间和成本都上去了。

俄罗斯那边的 “白卡” 更坑人,巴掌大的纸片丢了就得补,有俩姑娘去蹦迪把卡弄丢了,在海关急得转圈,最后耽误了行程。边检的工作人员也累得够呛,黑河口岸为了应对人流,不光延长通关时间,还得安排会俄语的警察和志愿者帮忙,可就算这样,高峰时候还是排大队,老年人想通关更得遭罪。

支付和生活上的混乱也越来越明显,黑河早市的摊主现在都得学俄语报价,俄罗斯游客直接用微信扫码付款,比咱们有些老人还熟练,可反过来,咱们去俄罗斯消费就麻烦了。圣彼得堡的中餐馆老板说,俄罗斯客人拿卢布现金结账,找零得算当天汇率,两边都怕吃亏,有个小伙揣着五万卢布买手机,柜员数钱数到手抽筋,支付宝、微信在那边根本不好使。

更让人头疼的是医疗资源的紧张,黑河的诊所每个月要接几百个俄罗斯病人,尤其是看牙的,他们本国得等俩月,咱们这儿当天能做还便宜,结果本地人选个牙医都得提前预约,排队排到半个月后。

跨国婚姻看着热闹,背后的麻烦也不少,根本不是网上说的 “8000 块娶洋媳妇” 那么简单。2024 年中俄登记结婚的有 3 万 2 千对,光黑河就有 2000 对,可好多夫妻刚结婚就闹矛盾。语言不通是小事,靠翻译软件能对付,关键是就业问题 —— 俄罗斯媳妇想在中国打工,得办《外国人工作许可证》,手续一堆,好多人折腾半年都办不下来,只能在家待着。饮食习惯、生活观念的差异更磨人,俄罗斯人爱吃肉,咱们顿顿离不开蔬菜,还有节日习俗、教育理念,拌嘴吵架成了常事。有些本地小伙本来想找个踏实日子,结果光是协调这些差异就精疲力尽,身边好几对刚结婚没多久就闹着要分开的。 最让人担心的是这种 “涌入” 带来的隐性压力。懂俄语的服务员薪资涨了三成,可普通岗位的竞争更激烈了,边境城市的年轻人找工作得跟会俄语的人抢机会。物流倒是火了,货车一天跑两趟,司机收入翻番,可路上的交通压力也大了,边境公路的事故率比去年涨了不少。还有文化冲突的苗头,俄罗斯游客晚上在夜市喝酒喧哗,影响居民休息,有些本地人觉得吵闹,两边偶尔还会起争执。吉林省搞购物退税,200 块起退 9%,看着是吸引消费,可羊毛出在羊身上,本地商户的税费反而涨了,最后还是转嫁到消费者头上。 当初谁能想到,一个免签政策能闹出这么多事。本以为是促进交流,结果把边境城市的生活秩序搅得乱七八糟,物价涨了、资源紧了、麻烦多了,这些 “严重后果” 不是谁说出来的,是咱们老百姓实实在在体会到的。现在只盼着能赶紧出台点办法,别让这 “超预期” 的变化再往坏了走,不然苦的还是咱们这些普通人。

信息源:俄罗斯导游阿杜:中俄免签是好事,但这个问题必须要解决----观察者网