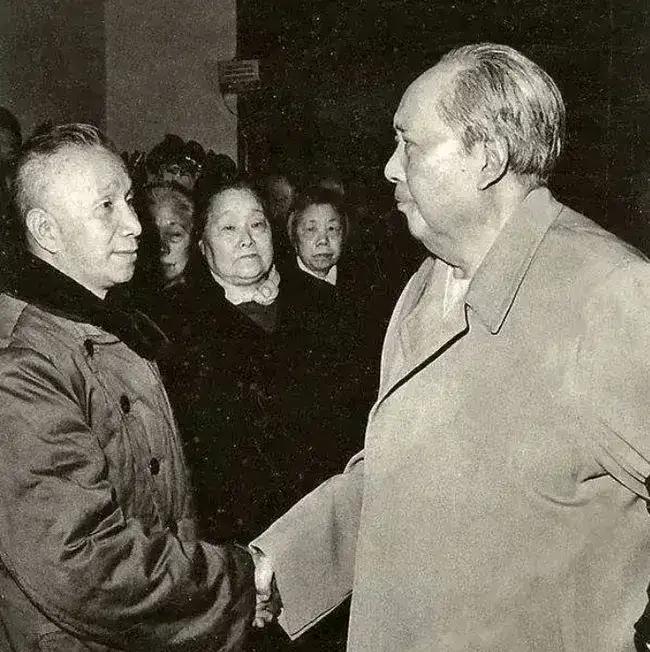

1942年,一名伪军师长派人送给粟裕一把伞,粟裕疑惑地打开伞一看,里面竟藏了一张纸,纸上的内容让粟裕吓出冷汗,他立即下令:“全军集合!” 1942年春,苏北平原的硝烟味混着潮湿的泥土气息弥漫在空气中。一名伪绥靖军士兵小跑着将一把油纸伞递到新四军哨兵手中,低声道:“这是我们师长送给粟裕将军的‘见面礼’。” 哨兵疑惑地抬头看了看天色,阴云沉沉,却并无雨意。非年非节,非雨非晴,为何送伞? 这把伞被层层递至新四军第一师师长粟裕手中,他摩挲着竹制的伞柄,指尖触到一道细微的接缝。用力一拧,中空的伞柄内竟藏着一卷蜡封的纸条。 展开后,粟裕的瞳孔骤然收缩,日军已调集三个师团、两个伪旅团共五万兵力,计划于四月十五日拂晓分三路合围新四军苏北指挥部,而此刻,新四军主力尚不足万人。 “全军集合!”粟裕的命令斩钉截铁,夜色中,火把的光影在战士们脸上跳动,急促的脚步声与马蹄声打破了村庄的寂静,一场关乎生死存亡的转移,就在这把伞送抵后的几小时内悄然展开…… 施亚夫的名字背后,藏着一句掷地有声的誓言,“干亚洲大丈夫之事”,1930年,这个南通青年加入红军第十四军,却在一年后因叛徒出卖锒铛入狱,1937年秋,日军轰炸南京的炮火炸塌了监狱高墙,他趁乱越狱,更名改姓,决心潜入敌人心脏。 1938年3月,南通沦陷。施亚夫拉起一支名为“中国工农守土团”的游击队,白天佯装配合日军清乡,夜晚带队破坏日军运输线。 一次伏击战中,他故意放走一名日军参谋,却“不慎”让一份过期的游击队布防图落入敌手,这番操作引起了日军特务机关的注意:“此人可用,但需驯化。” 1940年,组织指令下达,打入伪军高层,施亚夫凭借过人的胆识和灵活的手腕,从南通县宪兵队长一路升至伪绥靖军第七师师长。 伪军制服披在身上,他却在日记本夹层里用米汤写下密报,宴席上与日军军官推杯换盏,转头便派人将宴会情报塞进渔船的暗格,最惊险的一次,他当众枪决一名“新四军探子”,实则那人是已被策反的汉奸,刑场上的空包弹和猪血袋,全是精心设计的障眼法。 1942年4月的一天,南京汪伪政府会议室里烟雾缭绕,日军总司令畑俊六与汪精卫敲定了“清乡”方案的最终细节,五万兵力如铁钳般夹向新四军苏北根据地。 坐在末座的施亚夫冷汗浸透军装内衬,却突然起身质疑:“南坎一带河网密布,大部队展不开,是否考虑侧翼迂回?” 借故离席后,他闪进厕所隔间,用铅笔头在烟盒纸上写下关键信息,敌军番号、进攻路线、精确时间,纸条以蜡封卷紧,塞进早备好的伞柄细孔,负责传递的翻译官是他暗中发展的同志,其妻子挎着菜篮佯装赶集,伞柄在篮底轻轻一磕,情报便转入交通员手中。 粟裕接到情报当夜,新四军主力悄然撤出驻地,转向兴化芦苇荡,日军扑空后,施亚夫反而因“早前提醒过地形问题”更受信任,而新四军在转移途中顺藤摸瓜,揪出混入队伍的内奸,一名常借看病为由与敌特接头的卫生员。 1944年,施亚夫的身份濒临暴露,日军特务机关长影佐祯昭在一次酒会上突然拍着他的肩膀说:“施师长,我总觉得你像一个人……”施亚夫面不改色地斟满酒杯:“像影佐阁下的故人?那真是我的荣幸。”当晚,他紧急联络组织,决定提前起义。 起义前夜,他以“剿匪需鼓舞士气”为由,向军需处支取大量银元,佯装带官兵赌博。深夜,几十辆卡车满载起义部队冲出城门,车头插着伪军旗帜,车厢里却响着《新四军军歌》。此行不仅带走了伪七师主力,更有两千余名伪军倒戈,抵达根据地时,粟裕亲自迎接,握着他的手说:“你这把‘伞’,护住了整个苏北!” 一把伞能藏下一场战役的胜负,一颗忠心能穿透最深的黑暗,如今博物馆里陈列的油纸伞早已褪色,但伞柄上那道细微的裂痕,仍仿佛刻着1942年春天那个决定命运的瞬间。