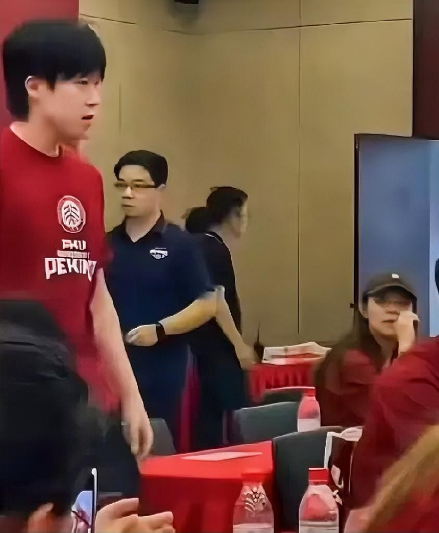

1999 年,28岁北大才女田晓菲嫁给自己的美国导师,父母气的咬牙切齿,但田晓菲却觉得对方是自己的灵魂伴侣,这辈子非他不嫁! 1999年1月1日,新千年的曙光刚刚照亮世界,在美国波士顿的一个简单市政厅里,一场婚礼正在举行。新娘是28岁的田晓菲,一位从中国北大走出的天才少女,当时已是哈佛大学新晋的年轻博士。 新郎是53岁的宇文所安,一位在国际汉学界声名显赫的美国学者,也是田晓菲在哈佛求学时的博士导师,这对新人的脸上洋溢着幸福,然而,这场结合的消息传回国内,却在亲朋好友间掀起了轩然大波。 最难以接受的,是田晓菲远在中国的父母,他们对这位年长女儿二十五岁、还是异国人的女婿感到气恼不已,内心充满了担忧与不解。 田晓菲的人生传奇,早在她的童年时代就已拉开序幕,1971年,她出生于哈尔滨一个书香弥漫的家庭。父亲是文学教授,母亲是语文老师,家庭氛围里浸染着墨香与文气。 在这样一个环境中长大的田晓菲,仿佛天生就对文字有着超乎常人的敏锐,四岁时,她的诗句就印上了《天津日报》的版面,六岁,她提笔写下了人生第一首像模像样的诗。 十岁之前,这个小小的身影已经出版了五本诗集,被周围人惊叹地誉为“神童”,她的童年不是在嬉闹中度过,更多是沉醉在家中和父母工作单位的书海里,那些厚重的文学经典,成了她最亲密的玩伴。 命运的第一次重大转折在1984年到来,年仅十三岁的田晓菲,以其耀眼的文学才华被北京大学破格录取,进入西语系或古典文学专业学习,这在当时,堪称一个教育奇迹。 北大四年,夯实了她的国学根基,也开阔了她的学术视野。 1991年,田晓菲远渡重洋,赴美留学,先后在内布拉斯加-林肯大学获得硕士学位,并于1994年踏入世界顶尖的哈佛大学,攻读比较文学博士学位。 在哈佛这座学术殿堂,她延续了过往的辉煌,于1998年以优异的成绩获得博士学位,成为哈佛历史上最年轻的博士之一,从哈尔滨的神童到北大的才女,再到哈佛的学术新星,田晓菲的人生轨迹璀璨而夺目。 也正是在哈佛,她遇到了那个将与她携手一生的人,她的导师,宇文所安。 宇文所安,本名斯蒂芬·欧文,1946年出生于美国。少年时,他在图书馆偶然接触到中国诗歌的译本,立刻被那种含蓄深邃、意境悠远的东方美学深深吸引,从此一头扎进汉学研究的世界,并为自己取了一个韵味十足的中文名字宇文所安。 他尤其痴迷于唐诗研究,数十年耕耘,使他成为西方学界解读中国诗歌最具权威的声音之一。在他眼中,唐诗不是冰冷的文本,而是充满生命律动的艺术。 在田晓菲进入哈佛比较文学系后,宇文所安自然成为了她学术道路上最重要的引路人,最初的接触,纯粹源于学术。课堂上,师生二人针对李商隐诗歌的晦涩意象、唐代诗人的精神世界进行深入探讨。 随着时间的推移,纯粹的学术欣赏,逐渐升华为深刻的精神共鸣和情感依赖,田晓菲在宇文所安身上,看到的不仅是一位学识渊博的导师,更是一个真正读懂了中国文化灵魂,也读懂了她内心世界的知己。 而宇文所安,则在这个年轻的中国女孩身上,看到了超越年龄的睿智、对文学近乎虔诚的热爱以及不可多得的才华。 1998年,田晓菲博士毕业,师生关系自然终结,为他们的感情发展扫清了障碍,尽管外界难免有“师生恋”的议论,但在他们看来,这只是一段基于绝对平等和精神契合的感情的自然发展。 1999年的婚礼,简单而低调,只邀请了少数亲友,然而,这份喜悦却未能立刻传递到大洋彼岸。 当田晓菲将婚讯告知父母时,遭到了强烈的反对,年龄上近二十五岁的差距、跨国婚姻的不确定性,都让深爱女儿的父母忧心忡忡,甚至到了“气得咬牙切齿”的地步,他们无法理解,自己如此优秀的女儿,为何要选择这样一段看似“不平等”的婚姻。 婚后,夫妇二人定居在马萨诸塞州的剑桥市,并双双在哈佛大学东亚语言与文明系任教,成为学界一段佳话。田晓菲的学术事业并未因婚姻而停滞,反而迸发出更耀眼的光芒。她潜心研究,出版了《尘几录》、《烽火与流星》等多部影响深远的学术专著。 其中《尘几录》在2005年荣获重要奖项,年仅三十五岁,她便晋升为哈佛大学的正教授,这在国际顶尖学府中极为罕见,她在国际学术会议上侃侃而谈,悉心指导博士生,继续在中西比较文学的领域深耕。 (参考资料:田晓菲的哈佛生活2008/03/14信息来源:中华读书报)

![导师说把改好的论文发我邮箱里了。[捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/11835104525861132613.jpg?id=0)