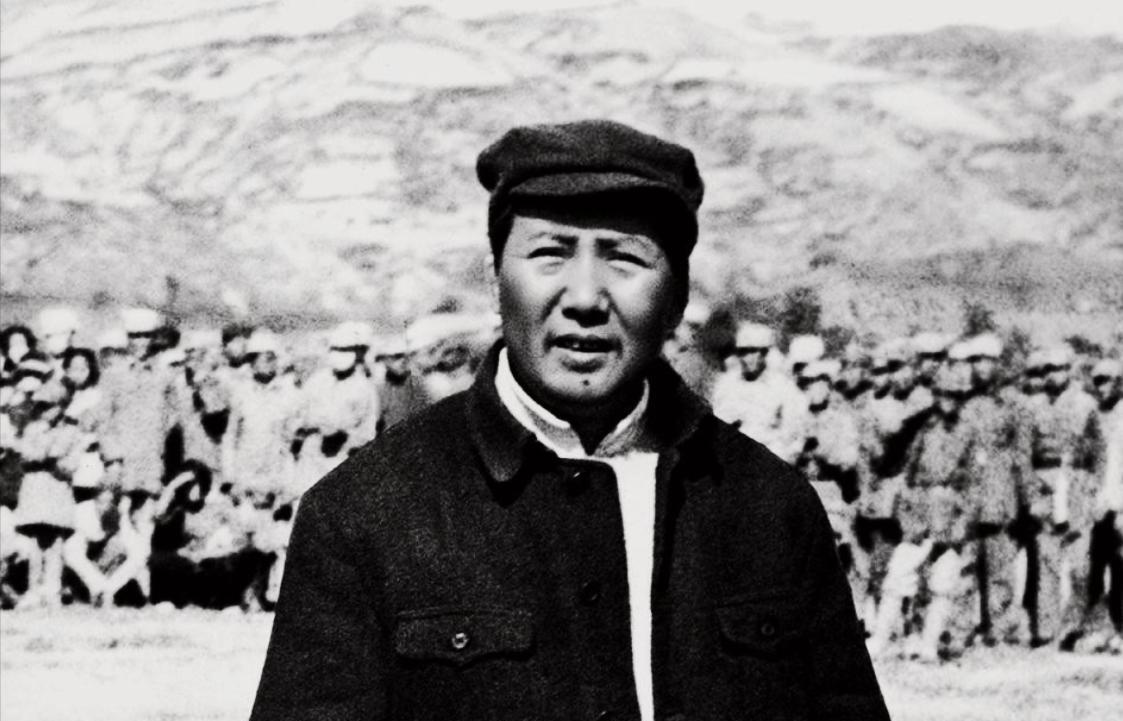

1977年9月,唐闻生被下放到“五七干校”劳动,从此她远离了工作多年的外交系统。几年以后,她被分配到中国日报社工作,此后又在铁道部长期任职。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 这个转折来得突然,一张调令就让她离开北京,去了河北的干校。那时候她刚完成外交部的一项重要任务,连会议记录都没整理完,材料就被交接了,名字很快从工作名单上消失。 第二天一早,一辆旧吉普车来接她。车上的人只说了句“组织安排”,别的话没有。整个过程安静又干脆,没留一点让她多问的余地。 到了干校,她直接被分到农田组,每天种玉米、修水渠、劈柴浇水,干的全是体力活,和外语、翻译再也沾不上边。 她跟其他下放人员一起住集体宿舍,每天五点起床,晚上九点前收工。一开始,她连外语书和普通报纸都不让看,好像过去的一切都被按了暂停键。 没人再提她是外交部的骨干,也没人知道她见过多少大场面、参与过多少重要会议。 唐闻生没有抱怨,也没找老同事求助,而是默默干活,很快适应了农活节奏。 她甚至因为表现好被选为小组长,负责分派每天的劳动任务。这两年多的干校生活,让她从国际风云跌到田间地头,但她硬是扛了下来。 唐闻生的人生原本走的是另一条路,1943年3月,她生在纽约布鲁克林,父亲唐明照是后来新中国的首任联合国副秘书长,母亲张希先也是知识分子。 她在美国度过童年,英语成了母语。1950年她随父母回到中国,定居北京。 刚回国时她中文还不熟练,靠着读《木偶奇遇记》这样的儿童书自学。她语言天赋高,后来考进北京外国语学院英语系,三年就跳级读完五年的课程。 1965年4月,22岁的唐闻生被分配到外交部。那里的人才冀朝铸早就看中她的潜力,把她招入麾下。 但她第一次重大考验就差点搞砸,1966年毛主席在武汉接见外宾,临时抽调她去做同传翻译。 一听这任务,她紧张得几乎晕过去。毛主席出现时,她真的晕倒了,幸好那天主席没讲话,她才躲过一劫。 不过她没被这次失败吓住,反而苦练业务,很快成长为能独当一面的翻译。 1970年巴基斯坦总统叶海亚·汗访华,她准确捕捉到对方话语中尼克松希望建交的信号,得到毛主席的赞许。 1971年基辛格秘密访华,她全程参与翻译,基辛格还开玩笑说“南希·唐可以竞选美国总统”。 1972年尼克松访华时,她站在中美领导人之间传译历史性对话。那时她才29岁,已是外交界的明星,还当过毛主席和周总理的贴身翻译。 1977年下放干校,对唐闻生来说无异于从高空跌落。但两年后调令又来了,—这次是去新创办的《中国日报》当副总编辑。 报社看中的是她的外语能力和国际视野,她对稿件要求极严,一个冠词错误可能就要重写整段。 她不是简单润色,而是逐句重构,确保用词准确、句式规范、政治立场明确。她提出的一套英文表达标准,后来被采纳为全社的写作规范。 1986年,43岁的她再次转型,调任铁道部外事局局长。行业跨度这么大,她却没怯场。 她很快掌握铁路技术词汇,参与数十次中外合作谈判。常出差去工地,亲自翻译项目书和技术报告,帮中国铁路走向世界。 她在铁道部干了十三年,参与推动京九铁路、广深准高速铁路等项目,直到1999年退休。 退休后,唐闻生彻底退出公共视野。她一生未婚,把全部精力都给了工作。晚年在北京低调生活,满屋藏书为伴。2024年,81岁的她荣获“翻译文化终身成就奖”,这是对她一生贡献的最高肯定。 从外交才女到干校学员,再从报纸编辑到铁路官员,唐闻生的人生充满转折。但她每次都能重新站起来,在新岗位撑起一片天。她没有刻意追求精彩,却活出了格外丰富的人生。 信息来源: 人民网《唐闻生:第一次翻译时险些晕倒》 环球在线《独家专访:唐闻生印象——她在丛中笑》 手机中国网《“翻译文化终身成就奖”获得者唐闻生:翻译可以为国家发声,是一种实践性很强的工作》