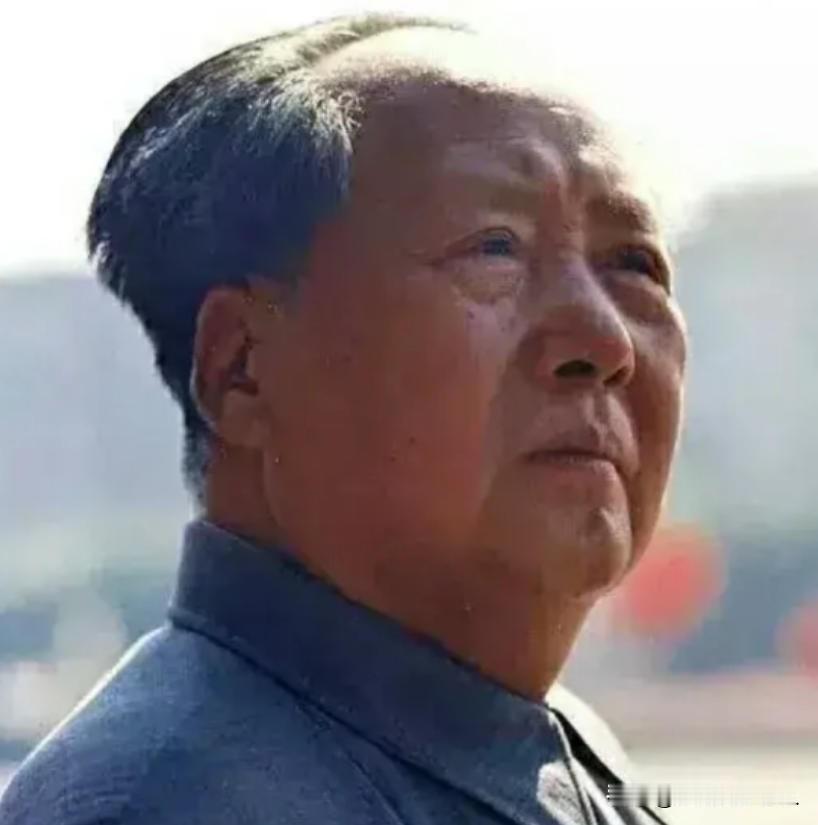

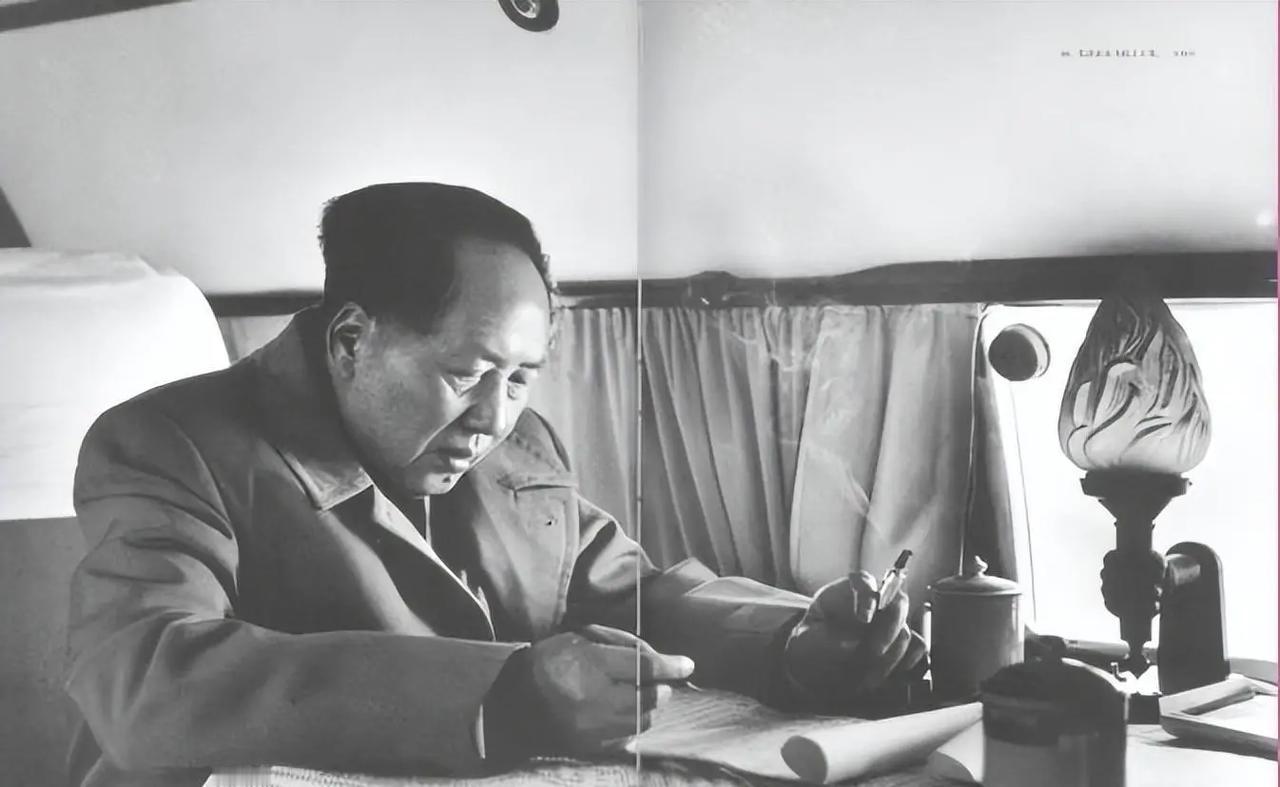

毛主席一生乐观,却有三个遗憾,每一个都令人泪目!第一个;就是未能亲自护送恩帅扬昌济的灵柩南归。直到多年后,毛主席回想起这件事时感到遗憾!第二个;就是毛主席的父亲毛贻昌病逝的时候,毛主席未能回家治丧,这对于毛主席而言,是一生的遗憾!第三个;毛主席背井离乡,末能与母亲文七妹见最后一面,也是毛主席最沉痛的遗憾! 毛主席的恩师,是杨昌济先生。这可不是一般的师生关系。杨先生是毛主席的岳父,更是他思想上的引路人。当年在湖南一师,杨先生看这个“身无分文,心忧天下”的年轻人,就知道他绝非池中之物。他把自己最疼爱的女儿杨开慧许配给他,这得是多大的信任和期许? 1918年,毛主席第一次到北京,就是住在杨先生家里。杨先生带着他结识了李大钊、陈独秀这些大人物,给他打开了一扇通往新世界的大门。可以说,没有杨昌济,就没有后来那个站在天安门城楼上的毛泽东。 可惜,天不假年。1920年1月17日,杨先生在北京病逝了。 当时,毛主席正好也在北京。他忙前忙后,以半子的身份,和蔡元培这些名流一起,为恩师操办后事,发起募捐,开追悼会。能做的,他都做了。但有一件事,他没能做到。 杨先生是湖南人,讲究个落叶归根。他的灵柩要运回长沙安葬。按理说,作为先生最器重的学生和女婿,毛主席理应亲自护送灵柩南下,送恩师走完最后一程。 但他没有。 为啥?因为他走不开。当时,湖南正处在军阀张敬尧的黑暗统治下,民不聊生。毛主席正作为“驱张”请愿团的代表,在北京四处奔走,联络各方力量,为三千万湖南同胞的命运呼号。一边是恩重如山的师长,一边是水深火热的家乡父老。这个选择题,太难了。 最终,他选择了后者。他把个人的悲痛和孝义埋在心底,把更大的责任扛在了肩上。 很多年后,当一切尘埃落定,毛主席再回想起这件事,言语间总带着深深的遗憾。他曾对人说,自己对不住杨先生。这份遗憾,不是因为他做得不够,而是因为在那个风云激荡的年代,个人的情感,在时代的洪流面前,显得那么渺小,那么无力。 这让我想起前些年咱们国家颁授“七一勋章”的一位老奶奶,叫马毛姐。14岁的小姑娘,在渡江战役的炮火里,手臂中弹,硬是咬着牙,驾着小船六渡长江,把解放军送上南岸。你说她怕不怕?肯定怕。但为了让穷人过上好日子这个信念,她把个人安危置之度外了。毛主席当年的选择,和这位小英雄一样,都是那个时代无数仁人志士的缩影——舍小家,为大家。这份情怀,直到今天,依然让人动容。 说完了恩师,咱们再聊聊主席的父母。1919年,对26岁的毛主席来说,是人生中最灰暗的一年。 那年10月5日,他一生中最敬爱的母亲文七妹,因病去世了。 好在,这一次,他没有错过。接到母亲病危的电报,他心急如焚,从长沙一路奔回韶山冲,守在了母亲的病榻前。他握着母亲的手,日夜陪伴,亲眼看着母亲咽下了最后一口气。 母亲的离去,给了他沉重一击。他彻夜不眠,含泪写下了那篇情真意切的《祭母文》,里面有一句:“世界上有三种人,损人利己的,利己而不损人的,损人利己的。我的母亲,就是那种毫不利己,专门利人的。” 这份评价,质朴又崇高。 但是,见到了最后一面,就不遗憾了吗? 不。真正的遗憾,是子欲养而亲不待。母亲操劳一生,没过上一天好日子,没能看到他后来成就的伟业,没能看到那个她日夜期盼的新中国。这份遗憾,是阴阳两隔的永恒思念。他把对母亲的爱,升华成了对天下所有母亲的爱,对普天下劳苦大众的爱。 送走了母亲,更大的打击接踵而至。 他的父亲毛贻昌,也在母亲去世后不久病倒了,并且病情迅速恶化。可这个时候,毛主席在哪里? 他在长沙。正全身心投入到“驱张运动”的洪流中。他组织学生罢课,领导工人罢工,忙得昏天暗地。当父亲病逝的消息通过书信传到他手里时,他已经远在北京,继续为“驱张”事业奔走。 这一次,他没能回去。 他没能像送别母亲那样,送父亲最后一程。对于一个深受中国传统文化影响的人来说,未能为父亲送终,这是何等沉重的打击。他和父亲的关系很复杂,年轻时没少跟严厉的父亲顶牛,但血浓于水的亲情,哪是几句争吵能隔断的?他后来回忆说,自己当时很想回家,但“革命工作实在放不下”。 又是“放不下”。 短短几个月,双亲接连离世,他都因为“革命”二字,没能尽到一个儿子应尽的全部孝道。这三个字,在他心里压了一辈子。他把对家庭的亏欠,全部补偿给了“大家”,那个由亿万人民组成的“中国”。 所以,毛主席的乐观,从来就不是没心没肺的乐天。他的乐观,是在尝尽了个人生活的千般苦、万般难之后,依然选择相信未来,相信人民。 这些令人泪目的遗憾,恰恰是他伟大人格的最好注脚。

神就是爱

致敬民族英雄!

Fyz

杨老师仙逝,有说是毛主席亲自护梓棺南归。

用户14xxx81

小编的健忘症也太严重了吧,前面写的是没见上母亲最后一面,后面写的是握着母亲的手,看着她咽下最后一口气。

用户15xxx44

第一小节中,把“恩师杨昌济”错写成“恩帅扬昌济”,第十小节中:世界上三种人,损人利己的重复2次,把利人不利己的写成“损人利己的”,小编也太着急了吧,写好肯定没有检查就发表了。

用户15xxx44

第一小节中,把“恩师杨昌济”错写成“恩帅扬昌济,第十小节中:世界上三种人,损人利己的重复2次,把利人不利己的写成“损人利己的”,小编也太着急了吧,写好肯定没有检查就发表了。