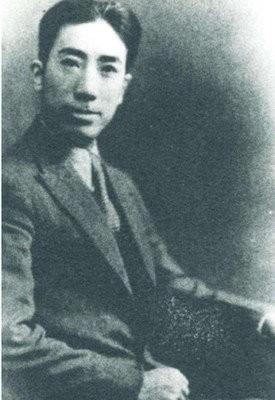

1979年4月15日,在广东湛江遂溪基地,一位叫做阎稳昌的飞行员快步走向飞机。但他还没走到飞机跟前,就被巡逻的警卫发现,并将其拦住。按照规定,飞行员结束任务后,不可以靠近飞机。因此,警卫员立即询问阎稳昌的来意。对此,他慌乱了一瞬,就立马想好了理由,他称有一架飞机发生了故障,上级命他来检查。 阎稳昌,在做出这个决定之前,他的人生履历闪闪发光。出生在陕西一个贫苦的农家,是父母砸锅卖铁供出来的读书人。19岁那年,他揣着中国人民解放军第十六航空学校的录取通知书,成了全村的骄傲。在航校里,他聪明、刻苦,飞行技术拔尖,毕业鉴定上写着:少言寡语,但很有“思想”,善于钻研。 这样的年轻人,无疑是军队最宝贵的财富。毕业后,他顺理成章地被分配到空军王牌部队——空十八师。这支部队的前辈们,曾在朝鲜战场上打下过赫赫战功。在这样的英雄集体里,阎稳昌同样没有辜负期望,他很快成长为一名优秀的歼-6战斗机飞行员,多次立功受奖,被列为部队重点培养的青年后备干部,前途一片光明。 如果故事就这么发展下去,阎稳昌或许会成为一名将军,一段佳话。可惜,人生没有如果。命运的齿轮,在一个看似不起眼的人事调动上,悄然发生了致命的错位。 当时,阎稳昌所在的飞行大队要提拔一名副政委。在所有人看来,这个位置几乎就是为阎稳昌量身定做的。他技术过硬,有文化,有思想,战友们私下里已经开玩笑地喊他“阎政委”了。阎稳昌自己,更是志在必得。他沉浸在即将晋升的喜悦中,甚至开始规划自己当上领导后的工作。 然而,当任命命令下达时,所有人都傻了眼——名单上不是阎稳昌。当选的,是一位大家眼中“名不见经传”的战友。这个打击,对自尊心极强的阎稳昌来说,是毁灭性的。他想不通,也接受不了。领导找他谈话,耐心地解释:政委不仅要技术好,更要做思想工作,需要有亲和力,要能团结同志。而你性格内向,群众关系一般,还需要再历练几年。 这番苦口婆心的劝说,在阎稳昌听来,句句都是借口。他固执地认为,是领导嫉贤妒能,是有人在背后搞鬼,是自己怀才不遇。 曾经有多大的期望,现在就有多大的怨恨。那颗曾经为了报效祖国而火热的心,迅速被委屈和不满的冰霜所覆盖。 从那天起,他像变了一个人。训练开始消极怠工,言语间满是牢骚怪话。更严重的是,在一次飞行训练中,他竟然假装空中晕厥,险些酿成机毁人亡的重大事故。 幸亏上级及时识破,才避免了悲剧。这次事件,让组织对他彻底失望,做出了停飞处理的决定。 停飞,对于一个飞行员来说,无异于宣告了职业生涯的死刑。阎稳昌彻底陷入了绝望。恰在此时,中越边境战事爆发,他所在的部队就在广西前线。越南方面通过广播宣传,鼓动我方人员叛逃,并许以高官厚禄。这些声音,像魔鬼的诱惑,钻进了阎稳창心里那道已经裂开的缝隙。 他开始动摇,一个疯狂的念头在他脑中成型:叛逃去越南。在那里,他或许能得到他想要的“重视”和“地位”。可这个念头,也让他恐惧。他知道,一旦迈出这一步,就再也没有回头路。在矛盾与挣扎中,他做了一件荒唐至极的事——掏出一枚硬币,用抛硬币的方式来决定自己的命运。 当硬币落下的那一刻,他人生的天平,彻底倒向了深渊。他给远在老家的妻子写下了诀别信,信中只有一句话:“我要飞了!永别了!” 于是,他用一个临时编造的谎言骗过了警卫,奔向那架冰冷的歼-6战斗机。警卫排长孙洪文在例行巡逻时,敏锐地察觉到了异常,没有飞行前检查,没有地勤配合,甚至连飞行头盔都没戴,这完全不合规矩! 孙洪文立刻意识到:“他要驾机叛逃!” 他一边大喊示警,一边拔出手枪冲向已经开始滑行的飞机。但手枪的子弹,如何能拦住钢铁的翅翼?在一阵巨大的引擎轰鸣和气浪中,孙洪文被掀翻在地,只能眼睁睁地看着那架本该保卫祖国蓝天的战鹰,像一个黑色的幽灵,消失在南方的天际。 阎稳昌成功了,他飞出了国境。那一刻,他或许感到了解脱。但他不知道的是,他的这场“说走就走的飞行”,从一开始就注定了悲剧的结局。 由于出逃仓促,他没有携带任何航行地图,更致命的是,他甚至没有检查飞机的油料。 在陌生的空域里,他像一只没头苍蝇,只能凭着感觉向南飞。很快,飞机油箱的警报灯亮起。他慌了,开始在浓厚的云雾中疯狂寻找可以迫降的地点。 就在燃油耗尽前的最后一刻,他冲出云层,但眼前出现的不是平地,而是连绵不绝的山脉。伴随着一声巨响,飞机一头撞在越南海防市以南约80公里的一座山上,瞬间化为一团火球。 那个曾经承载着全村希望的农家子弟,那个曾经前途无量的王牌飞行员,最终以这样一种耻辱而又惨烈的方式,在异国的荒山野岭中,结束了自己年仅30岁的生命。他追求的“新生”,换来的却是机毁人亡。