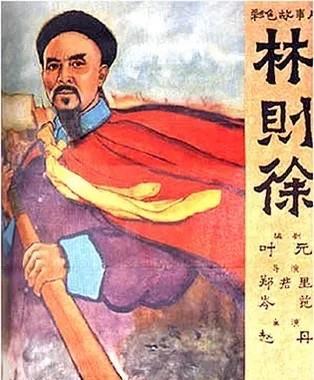

1844年,道光帝朱笔一挥,将林则徐“发配”新疆伊犁。刑部官员们却对着诏书直挠头,这哪是流放犯人的操作? 林则徐在当时是个争议不小的人物,一方面,他是民族英雄,销烟禁毒,敢于对抗英国人,赢得了民心;但另一方面,他也因为处理鸦片问题过于强硬,被一些朝中大臣认为激化了矛盾,导致了第一次鸦片战争的爆发。 战争打输了,清廷需要找人负责,林则徐自然成了“替罪羊”,早在1840年战争刚起时,他就被罢官查办,后来又被软禁在河南。 可到了1844年,战争已经结束两年,南京条约也签了,道光帝忽然又想起了林则徐。 明面上说是“发配伊犁”,但那道诏书里却没有一句重话,更没有按常例交由刑部执行。 反而是命军机处拟旨,令林则徐“前往伊犁辅佐军务、整顿边防”,这就让人纳闷了,既说是流放,怎么还要他去辅政理事? 林则徐自己也明白,这次“发配”其实是皇帝给他的一次机会,他虽然失势,但人还在,道光对他也并没有彻底否定。 这几年他被闲置在河南,却从来没闲着,一直在研究西学、翻译外文,还写了不少关于边疆和海防的建议书。 道光皇帝可能也知道,林则徐是个真正能干事的人,只是碍于朝中舆论和前线战败的压力,不能堂而皇之地重用他,于是就想出了这么一招:表面上是贬,实则是另派重任。 伊犁在当时是西北边陲重镇,清朝在那里设有将军,负责整个新疆地区的军事和行政事务。 但那地方地广人稀,民族复杂,边境时有骚乱,道光很清楚,要稳住那里不是靠空谈,而是得有真本事的人坐镇。 林则徐去伊犁,虽然远离京畿,但从实际影响力来看,未必比在朝中做官差。 到了伊犁之后,林则徐并没有像普通“流放官员”那样过着低调被动的生活,他很快就参与到当地的政务中,不仅整顿边防、整修军械,还大力推动屯田和民族事务的调解。 他在那边的信件和奏章中,依然保持着一贯的风格,条理清楚,直言不讳,完全不像是在“戴罪之身”。 伊犁将军当时也对他相当尊重,遇事必请教,几乎把他当作实际上的副手。 林则徐在伊犁一待就是几年,直到他身体开始出问题,才被调回内地,可惜的是,等到咸丰年间他重新回到政坛时,已经年事已高,没几年就去世了。 他晚年对边疆事务的思考和建议,后来成为清朝处理中亚事务的重要参考,人虽被贬,心却未死。 从道光皇帝这道“朱笔一挥”可以看出,清朝中后期虽然政治腐败,但并非没有识人之明。 林则徐是个倔强又有远见的人,道光虽然不能公开给他平反,但也没有真正放弃他。 对林来说,这场表面上的贬谪,实际是一次曲线救国的机会,而对清廷来说,这种“发配”方式,其实是给了制度一条缝,让人才能继续发挥作用。 参考资料:《清史稿》《林文忠公政书》