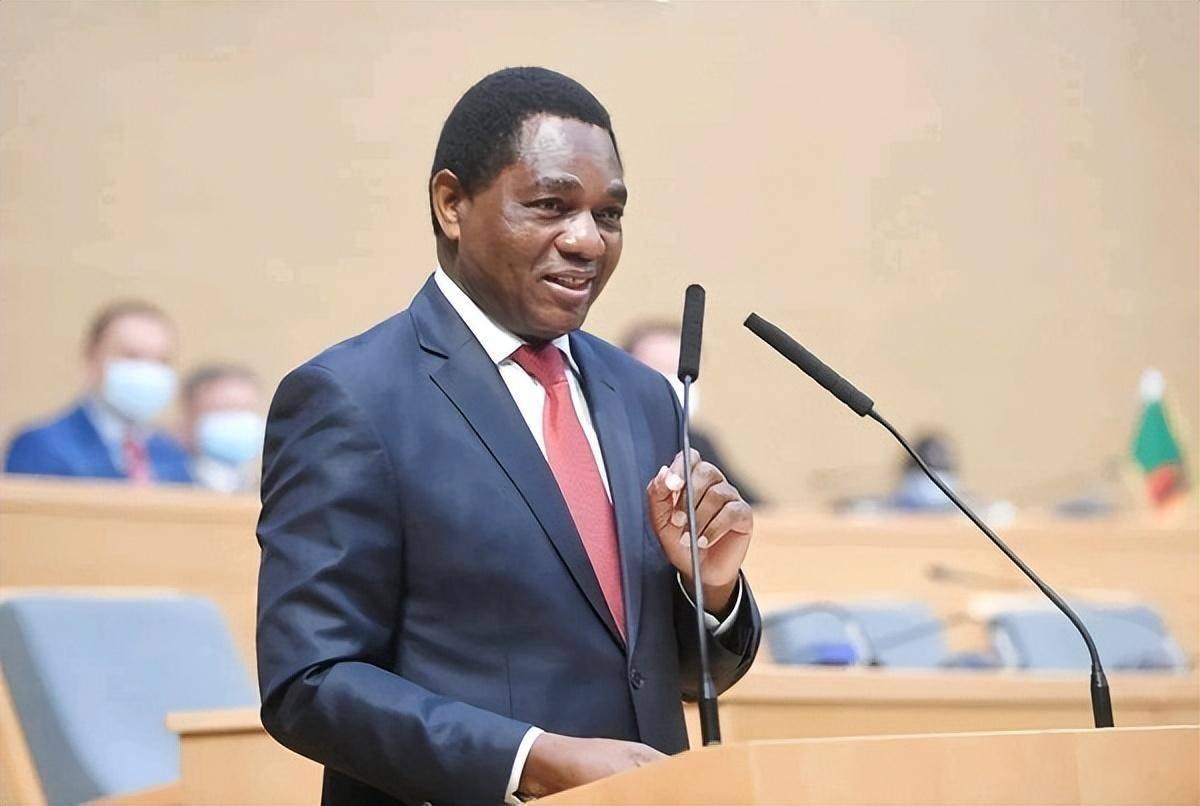

赞比亚要求中国企业造成环境污染一事“索赔”800亿美金 800亿美元的“天价账单”,你敢接吗? 这个数字不是核武器预算,不是非洲联盟的年财政,更不是国际货币基金组织的紧急援助计划,而是赞比亚对两家中国企业提出的环境污染索赔金额。 这个数额已经超过了赞比亚全年GDP的两倍,直接把一场铜矿泄漏事故推上了国际舆论的风口浪尖。 可事情真有表面那么简单吗?在全球都在谈绿色、讲环保的当下,这起“地缘政治味”十足的环境诉讼案,背后到底藏着什么局? 事发地在赞比亚北部,靠近刚果(金)边境的铜矿带,这里一直是中资企业重点投资的区域,资源丰富,但基础设施薄弱。 据官方通报,两家中国背景的企业,谦比希湿法冶炼有限公司和中色非洲矿业有限公司,被指铜矿作业中发生有毒物质泄漏,污染了周边水源和土壤,影响了近200名当地居民的生活健康。 这类环境事件,在矿业发达国家并不罕见,但不容忽视的是,中国企业这次没有选择沉默或推诿,而是第一时间响应,配合处理,积极赔偿,并与当地政府展开善后工作。 按道理讲,企业担责、政府配合,事情应该在当地层面就解决了,但问题是,这次的“价格”,显然不是市场价。 谁都知道,环境恢复是笔大账,但800亿美元的赔偿要求,几乎等于两座“赞比亚”加在一起的GDP,这就不是普通的诉讼了,更像是一次“政治喊价”。 从数额来看,这笔索赔已经脱离了通常的环境评估标准,更微妙的是,赞比亚政府在不久前的新闻发布会上,还对中国企业的处置工作给予了“高度评价”,一边表扬,一边巨额索赔,怎么看都像是话里有话。 这不是第一次有国家在环境问题上打“算盘”,曾有国际法律专家指出,部分发展中国家在资源合作中,容易把环境议题“策略化”,即借环保之名,行谈判之实。 这回赞比亚的诉求数字,既有“补偿”意味,也有“谈判筹码”的味道,面对这场突如其来的“巨额索赔”,涉事中国企业没有激烈反弹,而是选择了合作与修复。 他们不仅配合政府进行现场调查,还主动赔付受损居民,并加强污染源治理,这种处理方式,既是对企业形象的保护,也是对中赞双边关系的维稳。 中国也多次强调,中方始终要求中国企业在海外依法合规经营,保护环境、履行社会责任。 这不是一句空话,而是对企业“走出去”战略的基本要求,毕竟,中国企业不再是只靠“价格战”走出国门的“制造大军”,而是越来越多地承担起全球治理中环境、社会和治理(ESG)的责任。 在非洲投资,不只是经济行为,也早已是政治行为,每一个动作都可能被放大,每一个细节都可能被解读。 这起事件之所以迅速引爆舆论,不仅因为数字惊人,更因为它触碰了几个敏感点: 中国企业在非洲矿产领域布局多年,已成为非洲铜、钴等关键矿产的主力买家,这让一些西方国家感到“心头不安”。 一些国际媒体迅速跟进报道,如法新社就第一时间在外交部记者会上发问,试图引导事件舆论走向。 环境诉讼背后,是法律话语权的较量,在非洲不少国家,法律体系参考英美法系,外资企业在应对本地诉讼时天然处于劣势。 这起看似环境污染的“技术问题”,已经被赋予了地缘政治的含义,索赔金额是否合理、事件是否被放大、处理是否公正,背后都牵动着更大的跨国话语权博弈。 虽然这次事件让中赞关系面临小小考验,但从全局来看,这种波动不会动摇合作的根基。 中国是赞比亚最大贸易伙伴和主要投资国之一,中资企业在当地矿业、基建和制造业中扮演着举足轻重的角色,尤其是在就业和技术转移方面,赞比亚对中方的依赖不容忽视。 更何况,赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马此前多次公开表示欢迎中国企业投资本国经济,强调“中赞合作有利于促进国家复苏和就业发展”。 所以,不难看出,哪怕这起环保事件一度让局势紧张,但从政府表态和企业态度来看,双方都没有让事态失控。 该赔偿的赔偿、该整改的整改,合作还是合作,中方也清楚,走出去不仅要挣钱,更要“走得正、站得稳”。 环保问题不会消失,国际博弈不会停止,中国企业“走出去”的过程注定不是坦途,面对质疑、索赔甚至误解,不能只是“硬顶”,也不能一味退让。 这次赞比亚索赔800亿美元事件,是一次警钟,也是一面镜子。它提醒我们,在全球化的今天,企业不仅要有赚钱的本事,更要有“共赢”的智慧。 毕竟,环保不是一个国家的“独角戏”,而是全球企业的“必修课”。 下次再遇到类似挑战,中国企业该怎么应对?答案或许就藏在这次的处理方式里:不慌、不躲、不推,依法合规、合作解决、舆论应对,这才是一个真正国际化企业的“标配”。