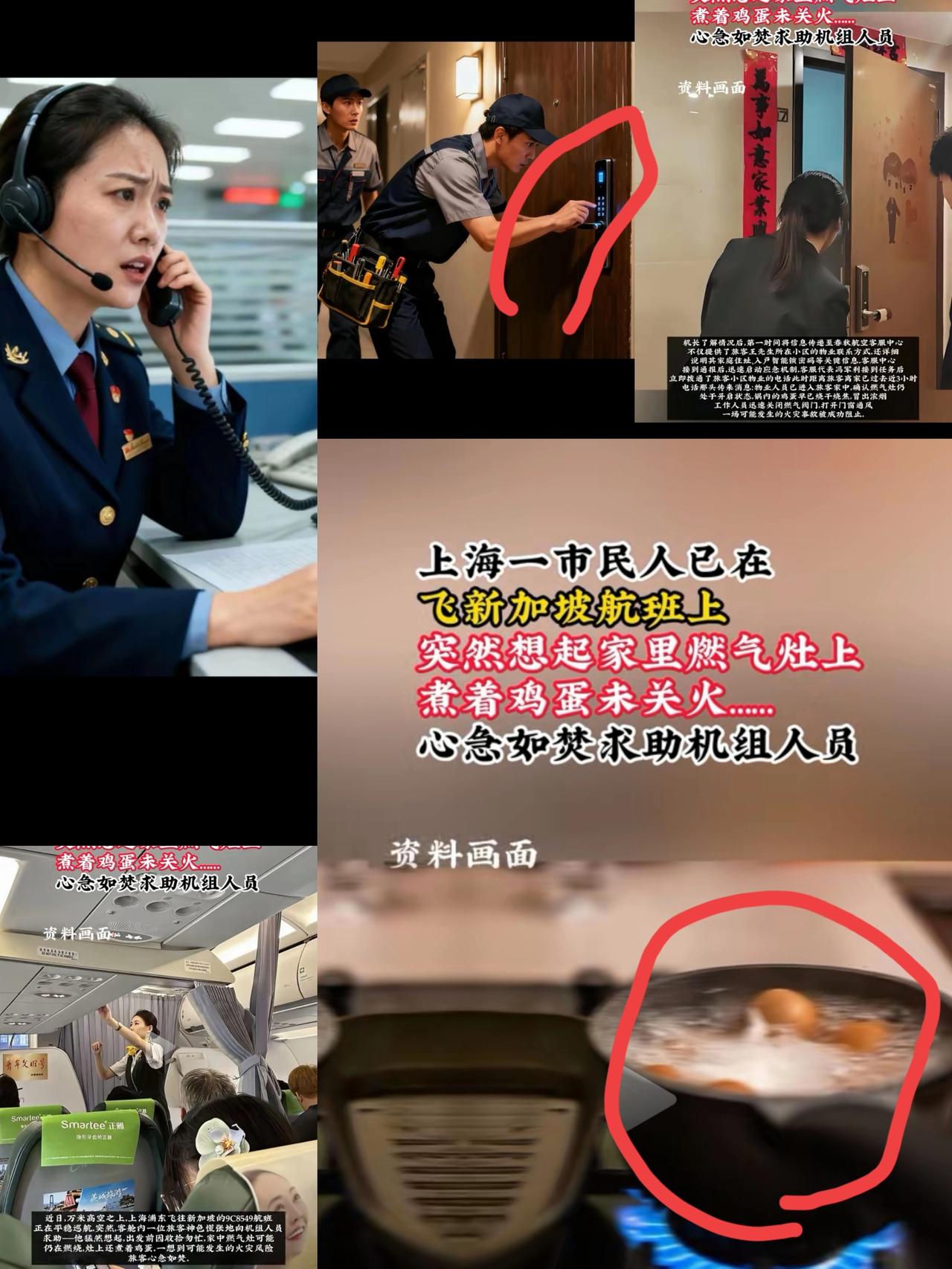

上海一网红面包店因当天暴雨销量下降,当天未销售出去的面包在深夜销毁时,被人看到遭举报,市场监督局的执法人员上门调查。面包类食品保质期短,门店对即将过期没法进行销售的食品进行销毁是正常的操作。 据上观新闻9月19日报道,最近上海下了一场大暴雨,许多人的出行计划都被打乱了,对于闵行区一家颇有名气的网红面包店来说,这场雨直接导致客流量锐减了近四成。 店里那些当天现烤、散发着诱人香气的面包,到了晚上关门的时候,还有很多孤零零地躺在货架上。 按照店里的规矩,这些面包的生命只有一天,于是,店员们在深夜开始了一场“清理”行动,一筐筐还完好无损的面包,包括118个蓝莓蛋挞、96个脏脏包,还有32个单价近四十块的“熊治大奶酥”,就这样被直接倒进了垃圾桶。 这一幕,恰好被路过的人拍了下来,视频一传到网上,立刻炸开了锅,画面里,那些本应带给人甜蜜和满足的食物,却被当作垃圾一样处理,强烈的视觉冲击让很多人心里很不是滋味。 有网友评论说:“看着都心疼,这得浪费多少钱啊?我们辛辛苦苦挣钱,买一个面包都得掂量掂量,他们就这么扔了?” 还有人直接质问:“就算不能卖了,送人不行吗?给环卫工人,给附近有需要的人,不都比扔了强?” 随着舆论发酵,市场监督管理局的执法人员很快找上了门,面对调查,店长显得有些无奈,她解释说,公司有严格规定,所有产品都必须是当天制作当天销售,绝对不允许卖隔夜面包,这是为了保证最佳口感和食品安全。 之所以不打折促销,是怕顾客养成习惯,都等到晚上来“抄底”,那白天的正常经营就没法做了,至于为什么不送人,店长没明说,但其中的顾虑,大家也能猜到几分。 执法人员在检查中发现,这家店提供的销毁视频只有十几分钟的片段,并不能完整地证明所有面包都得到了妥善处理,而店长则表示,他们从来没有拍过完整的销毁视频。 这件事让整个调查陷入了僵局,也让公众的疑虑更深了,这起事件就像一块投入湖面的石头,激起了千层浪。 它不仅仅是关于一家面包店如何处理剩余产品的问题,更触及了一个存在于整个餐饮行业,尤其是烘焙业的普遍困境:食品安全、商业利益和杜绝浪费,这三者之间似乎形成了一个难以调和的“三角难题”。 许多网友开始深挖,发现这种“宁扔不送”的做法,在行业内几乎是公开的秘密,一位自称在连锁面包店工作过的网友透露:“我们店也是,老板宁可看着面包坏掉扔了,也不让员工带回家,他说,一旦开了这个口子,就有人会为了拿免费面包,故意在生产或销售环节做手脚,而且,万一有人吃了送出去的面包拉肚子,回来找麻烦,这个责任谁来负?” 这番话道出了商家的核心顾虑——风险,赠送行为在法律上虽然不产生直接的买卖关系,可一旦出现食品安全问题,商家依然可能面临索赔和声誉受损的双重打击。 之前就有过甜品店因为天气炎热,导致赠送的提拉米苏变质,致使多人不适,最终引发巨大风波的先例。 对于商家来说,与其承担这种未知的风险,不如选择最“安全”的方式——直接销毁,这种做法虽然会招来“浪费”的骂名,但相比于可能引发的食品安全事故,似乎是“两害相权取其轻”的选择。 “这不就是懒政吗?为了规避自己可能承担的责任,就心安理得地浪费粮食?”一位网友的评论一针见血。 他认为,商家不能因为存在风险,就完全放弃寻找更优解的努力,的确,一些有社会责任感的企业已经开始尝试破局。 比如,有的面包店和精酿酒厂合作,将卖不完的面包加工成别具风味的啤酒,实现了资源的再利用。 还有的商家利用小程序,在临近关门时推出“临期食品盲盒”,以极低的价格出售,既减少了浪费,又吸引了一批对价格敏感的消费者。 这些创新的做法,无疑为解决这个难题提供了新的思路,然而,这些方法也并非万能,与酒厂合作需要稳定的供应量和标准化的面包品类,小规模的面包店很难实现,而“临期盲盒”同样面临着食品在交付过程中可能变质的风险。 说到底,任何一种处理方式都无法做到零风险,这起事件最终将我们引向一个更深层次的思考:在一个商业社会里,我们应该如何平衡道德、法律和商业利益? “谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的古训,与现代商业运营中的风险控制产生了激烈的碰撞,我们谴责浪费,但也不得不承认商家对食品安全风险的担忧并非空穴来风。 这件事或许没有一个完美的答案,但它至少提醒了我们所有人:无论是生产者、消费者还是监管者,都需要共同去探索一条更合理的路径。 如何不让“扔掉”成为唯一的选择?这个问题,值得我们每个人深思。 对此,你怎么看呢?欢迎在评论区留下你的想法。 信源:上观新闻2025-9-19——上海市消保委 评“商家丢弃大量未售罄面包 ”→商家的“经济理性”,绝不能与社会公共价值相悖