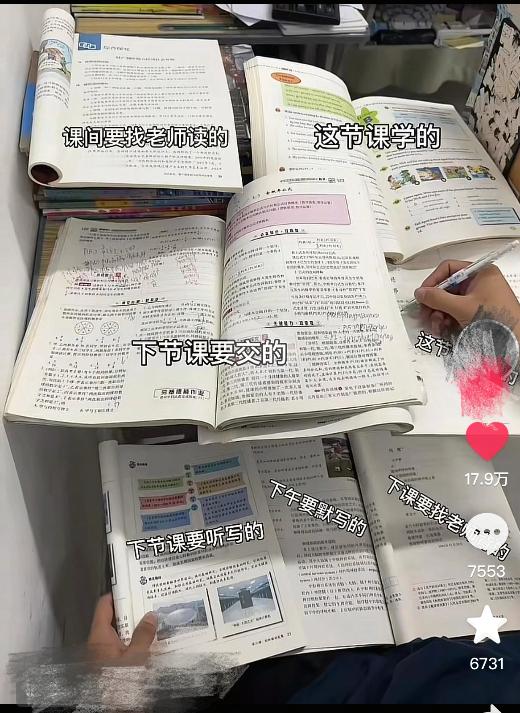

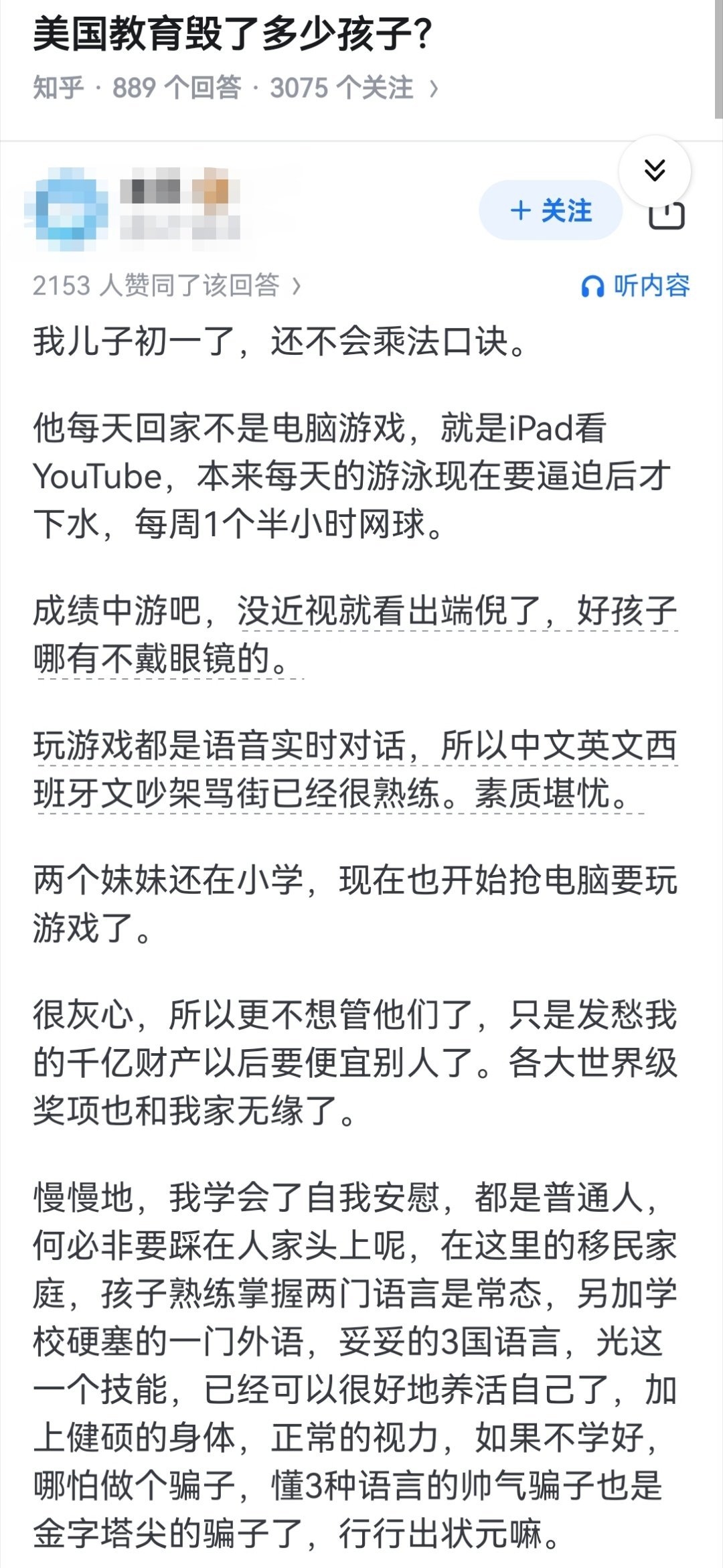

9月11日,钱学森之子钱永刚怒批教育:“中国教育最缺的不是分数,而是无休止的一味刷题,把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲给抹杀了!” 这话不是空穴来风。现在走进不少中小学校园,尤其是初三、高三的教室,你能看到的场景几乎大同小异:课桌上堆着半人高的习题册,学生们低头刷题的动作像被按下了重复键,连课间十分钟都有人扒拉着卷子不肯抬头。 有教育部去年的义务教育质量监测报告做佐证,近六成中小学生日均书面作业时间超过 2 小时,周末还要挤时间上补习班、做额外习题,真正能自由提问、琢磨 “为什么” 的时间,几乎被压缩到零。 以前的孩子看到蚂蚁搬家,会蹲在地上看半天,追着大人问 “它们要去哪”“为什么能搬比自己重的东西”;现在的孩子遇到类似场景,第一反应可能是 “这道题会不会考”“答案是什么”。 钱永刚在论坛上举过一个亲身经历的例子,他去一所中学调研时,问一群初二学生 “为什么月亮会跟着人走”,结果大半孩子愣在那,有人小声嘀咕 “老师没讲过这题”,还有人直接说 “背公式就行,想这些没用”。这种对未知的麻木,比不会做题更让人揪心。 没人否认分数的重要性,中考、高考毕竟是选拔性考试,可把 “刷题” 当成唯一路径,就走偏了。很多学校为了提升升学率,把课程表排得满满当当,音乐、美术、科学实践课要么被挤占,要么变成 “纸上谈兵”。 有位重点高中的老师私下说,他们每周的实验课基本就是看视频,“动手做太费时间,不如多刷两道实验题,考试还能多拿分”。 可钱学森当年搞科研,靠的不是死记硬背公式,是对着图纸反复琢磨、在实验室里一次次试错的劲头,这种劲头,恰恰是现在很多孩子缺的。 更让人无奈的是,这种 “刷题依赖” 还形成了恶性循环。家长们怕孩子输在起跑线,明知孩子累,还是得买一堆习题册、报好几个补习班。 某教育机构去年的调查显示,近八成小学生家长给孩子额外布置作业,其中三年级以上孩子平均每天要多刷 1.5 小时题。 孩子的时间就那么多,刷完题只剩睡觉的力气,哪还有精力去观察星空、摆弄花草、琢磨小发明?久而久之,原本对世界充满好奇的眼睛,慢慢就只看得见习题上的对错。 钱永刚提到的 “求知欲抹杀”,在大学里更明显。不少高校老师反映,现在有些新生上课不爱提问,做实验只会按步骤来,遇到课本外的问题就慌神。 有个理工科教授吐槽,他让学生设计一个简单的节水装置,结果多数人直接上网搜现成方案,没人愿意自己琢磨怎么改进 —— 不是能力不够,是长期刷题养成了 “等答案” 的习惯,失去了主动探索的勇气。 其实钱永刚不是反对做题,他强调的是 “无休止一味刷题”。正常的练习能巩固知识,可把刷题当成教育的全部,就像给植物只浇水不晒太阳,看着长得快,其实根基虚。 钱学森生前最关心的就是人才培养,他曾问 “为什么我们的学校总是培养不出杰出人才”,现在钱永刚的批评,恰恰是对这个问题的延续回应。 这些年教育部也在推 “双减” 政策,想给学生减负、给刷题降温,可落实到基层,还是有学校偷偷加课、家长悄悄补作业。 说到底,大家还是怕 “不刷题就考不好”,怕分数掉下来。可反过来想,如果孩子连对知识的兴趣都没了,就算靠刷题考进好学校,又能走多远? 钱永刚的怒批,更像是一记警钟。中国教育要的不是 “刷题机器”,是眼里有光、心里有好奇的孩子。毕竟,未来能突破技术瓶颈、能探索未知领域的人,绝不是只会套公式的人,而是那些从小就愿意追问 “为什么”、愿意动手试错的人。 现在该改的,不只是作业量,更是那种 “分数至上、刷题为王” 的执念 —— 别让习题册,挡住了孩子看世界的眼睛。