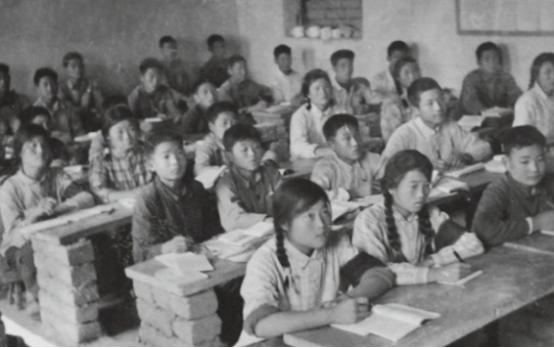

1951年,老红军傅兴贵刚回乡务农,村里的1个寡妇就找来了,哭着讲:“我曾参加过红25军,后来被俘,遭反动军官霸占,解放后回村,如今想要当小学教师,却无人敢用,”傅老听后,讲:“老战友,我为你担保!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1951年深秋,傅兴贵在麻城县付家榜村的山坡上,披着旧军大衣,蹲下身子整理了一株新栽的油松苗,他刚从部队复员,带着二等甲级伤残证明和七枚军功章,原本可以在武汉安排一份体面的工作,却执意回到这个二十多年未归的村庄,他知道,这片土地埋着六位同村战友的遗骨,他们一个个倒在长征途中,而他活了下来,就该回来做点事情。 村庄破败得厉害,战火让山林焦黑,村民们靠野菜和红薯皮度日,傅兴贵把组织发的五百公斤救济粮分给了断炊的邻里,自家却连口热饭都难得吃上,他不声张,只是一头扎进沟壑与荒坡之间,带着乡亲们种树、修渠、补屋顶,那年冬天,他的家中只点着一盏煤油灯,风从窗缝钻进来,吹得墙纸作响。 某天傍晚,一个熟悉又陌生的身影出现在村口稻场,张秀英,曾是红二十五军妇女独立团的一员,带着两个孩子回乡已有几年,她手里攥着一张发黄的证件,衣服洗得泛白,眼角挂着风霜,她曾在部队里担任卫生员,枪林弹雨中救过不少人,1935年负伤掉队,被敌军俘虏,后来被迫嫁给一名国民党军官,解放后,她带着孩子逃回故乡,想在新社会中重新站起来,结果屡屡碰壁。 村里人背后议论纷纷,说她“身子不干净”,说孩子“来历不清”,说她不该觊觎“教书先生”这等体面事,她去村小学应聘几次,连门都没进,乡里的干部也只是摇头:“历史复杂,怕带坏孩子,”她日子过得沉默又艰难,白天耕地种菜,晚上点着煤油灯陪孩子认字,村口的井边,她几次被人抢水桶,甚至有人朝她吐唾沫,她忍着不哭,只在夜深人静时偷偷落泪。 傅兴贵第一次看到她,是在稻场边对着老红军证件发呆,他接过那张证件,指尖触到背面模糊的印章,认出了当年部队独有的防伪暗记,他知道,这不是仿的,也不是假的,是血与火中留下的凭证,他没有说什么,只是第二天一早,带着她去了县教育局。 他把自己的七枚军功章放在桌上,一字排开,每一枚背后都有一个牺牲的名字,他说:“她是红二十五军的战士,”他不解释、不辩解,只写下一纸担保书,按上了自己的名字与指印,县里人迟疑,但傅兴贵的身份与过往无人质疑,三个月后,付家榜村小学多了一位女教师,她教孩子识字、唱军歌,也教他们什么叫集体与纪律。 学校是临时腾出的榨油坊,窗户糊着纸,黑板是锅底灰刷的,课桌是村民凑出来的旧门板,傅兴贵常去帮忙,扛柴火给孩子们烤红薯,修补凳子腿,步行三十里为学校买粉笔,他不说一句功劳,只把这一切当作战后的“第二次长征”。 张秀英教书极认真,即使身穿补丁衣裳,课堂上也一丝不苟,有个叫栓柱的孩子,走路不便,家里穷得揭不开锅,她每天天不亮就出门,在半路上等着背他上学,雨季那次,她趟过齐腰泥水,只为不让孩子缺课,她从未向任何人诉苦,却用行动赢得了孩子们的尊敬。 第二年全县统考,付家榜村小学的算术平均分排进全区前三,栓柱更是考了满分,他父亲跪在教室门口,泪水打湿了衣襟,不停磕头,那些曾对张秀英指指点点的村民,开始闭嘴了,傅兴贵没说“我早说过”,只是望着远处山坡上新绿的林苗,默然点头。 油松一棵棵长起来了,三年后山坡泛绿,十年后成了八千亩林场,林场带来木材收入,村里修起了新教室、新卫生所,孩子们开始走出村庄,去县里上学,去城里工作,张秀英在小学教了二十多年,直到退休,她把战火中学到的坚韧教给了下一代,也终于在和平年代找回了自己的位置。 傅兴贵晚年喜欢坐在林场边,看孩子们放学,有人问他:“你这一辈子最得意的事是什么?”他笑了笑,说:“能让娃娃们吃饱饭、念上书,我们这些老兵才算没白活,” 他从未讲过自己的伤——脖子上的划痕是炮弹擦过的痕迹,头骨上嵌着旧战场的弹片,庚家河战役,他昏迷七天七夜,三分之二的头盖骨被打飞,可他从不提这些,只把那顶血迹斑斑的旧军帽藏在老木箱里,与那纸担保书、军功章一起,压在账本底下。 1983年冬天,傅兴贵咳血送往县医院,才查出肺里残留的弹片癌变,弥留时,他从枕头下摸出账本和党费证,交代儿子替他续交最后一笔党费,送葬那天,全村沿路肃立,张秀英带着学生站在校门口,雪落在她的发间,她没动,只是目送棺木经过。 信息来源:湖北日报 1996年2月28日·老红军傅兴贵逝世