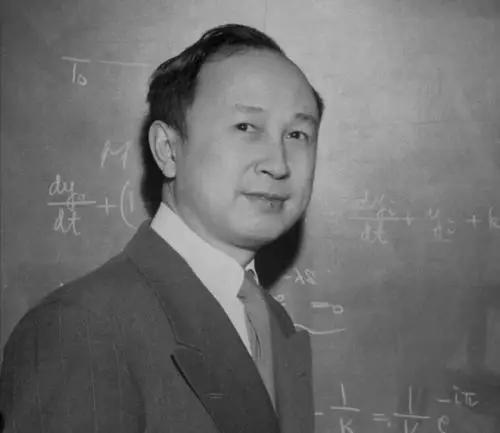

你以为美国不敢动钱学森,真是怕他的头衔?错了,他们怕的是这人脑子里装着半个美国的航空未来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 你以为美国当年不敢对钱学森下手,是怕他身上的教授头衔和军衔?其实根本不是,真正让他们顾忌的,是钱学森头脑里装着几乎半个美国的航空航天未来。 钱学森在美国求学时,师从著名空气动力学专家冯·卡门,冯·卡门被称为航空动力学的开山人物,他的学生遍布欧美科研机构,能够被他称作“最耀眼的学生”的只有钱学森。 这不仅仅是对学术能力的认可,也是对影响力的肯定,钱学森在“回形针行动”中成为唯一的非白人技术评审,他的意见足以左右那些从德国带来的顶尖专家的去留。 要知道,当时的科学界对非白人学者存在很深的偏见,钱学森能够站在这个位置,本身就说明了他的学术水平和威望。 很多纳粹专家原本仗着资历不服气,结果在学术讨论中被钱学森直接指出错误,不得不低头,这让美国科研和军方都清楚,他不仅仅是优秀的科学家,更是科研体系里不可替代的中枢。 在科研贡献上,钱学森同样是美国航天与导弹事业的奠基人之一,他早年在麻省理工学习,随后进入加州理工学院任教,还参与创立了喷气推进实验室。 这是后来美国航天局下属的重要机构,几十年间为美国航天事业培养和输送了大量核心人才,钱学森在这里主持的研究,直接推动了火箭助推器JATO的诞生。 这个成果在二战太平洋战场上发挥了关键作用,让美军轰炸机能够在短跑道上起飞,对战局产生了实际影响。 之后他主持编写的《远程火箭评述与分析》成为美国导弹发展计划的重要参考,被认为是美国弹道导弹研究的起点。 当时的美国军方对钱学森的评价极高,美军内部甚至流传一句话,一个钱学森抵得上五个师,这并不是夸大其词,因为一个师的作用只在战场,而钱学森能提供的,是未来几十年战略武器发展的方向。 他的知识涵盖空气动力学、火箭推进、导弹系统等多个关键领域,这些领域直接决定着冷战格局下的军事实力,美国很清楚,只要钱学森还在,他们就能不断在航天和导弹技术上保持优势。 正因为这样,美国在钱学森提出回国时陷入了矛盾,暗杀不是没有人考虑过,但风险巨大,如果他突然出事,不仅军方需要面对保密和调查的麻烦,科学界也会因此震动。 冯·卡门以及其他重量级学者的反应,会让美国在国际学术界失去信任,更严重的是,他的学生和团队会受到刺激,科研项目可能中断甚至流向苏联,这些后果是美国承受不起的,于是他们选择了监控和软禁。 钱学森在美国被软禁了整整五年,期间,他的家被搜查,资料被没收,电话和信件都受到监视,他还一度被关进监狱,美国试图通过这些手段阻止他为中国服务。 但钱学森没有浪费时间,他利用这段时间完成了《工程控制论》一书,这本书不仅成为一个新学科的开端,也被后来中国政府在谈判中当作筹码,帮助他获得回国机会,美国本想限制他的价值,结果却间接让他积累了更完整的理论体系。 1955年,中美达成协议,用美军战俘交换钱学森,美国清楚他的价值,但最终不得不放人,钱学森回国时,放弃了美国终身教授的职位、高薪和一流科研条件。 他面对的是条件简陋、科研基础薄弱的环境,国内科研人员多数缺乏经验,他就亲自编写教材,培养队伍。 在苏联专家撤离后,他坚定地带领中国团队继续前进,推动导弹、火箭、人造卫星等项目一步步实现,中国在极短的时间里跨入了航天强国的行列,这与钱学森的贡献密不可分。 事实证明,美国当初的担心完全正确,钱学森不仅让中国在导弹和航天领域实现了跨越式发展,还奠定了系统工程的思路,为后来的探月和载人航天提供了理论支持,他的思想和方法影响了几代科研人员,成为中国科技体系的重要根基。 美国不敢动他,不是因为头衔,也不是因为身份,而是因为他的大脑里储存着未来几十年的关键技术,美国清楚,杀掉他带来的损失远大于放走他。 中国之所以敬重他,是因为他在最需要的时候,带着这些知识和经验回到祖国,把一切投入到国家建设中,真正让一个人不容忽视的,从来不是外在的地位,而是他头脑和担当所能决定的未来。 这就是钱学森的意义,他让美国明白,一个科学家的离开,足以改变战略格局;他也让中国在最困难的时期挺起了脊梁。