【1952年,一铁匠看见每家挂的毛主席画像,越看越熟悉,对妻子说道:这不是结拜兄弟吗】

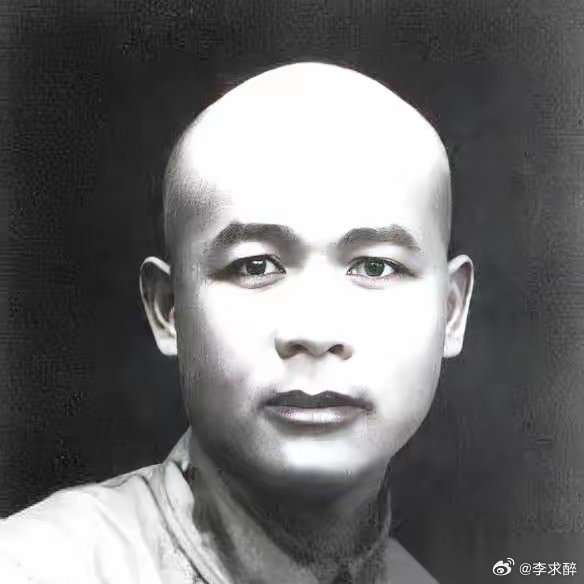

1952年,铁匠朱其升走到一户人家门口,无意中瞥见屋内正中挂着的毛主席画像。画像中那熟悉的面庞,特别是下巴上那颗醒目的痣,让他感觉似曾相识。

“他难道是我的润之弟?做了这么大的官?”

朱其升回到家,越想越不对劲,偷偷告诉妻子:“我觉得毛主席长得很像我以前认识的一个人……”

妻子吓得脸色发白,那可是国家主席,丈夫一个铁匠怎么可能认识他?她告诫丈夫:“别胡说八道,小心惹祸上身!”

朱其升是怎么认识毛主席的?两人相认后,发生了什么事呢?

1911年,武昌起义后,毛泽东从长沙的学校来到军营,想要参军报国,却遇上了大难题。现场的军官说,必须有熟人担保,自己远道而来,哪里认识什么人?

毛泽东想再试试,军官就是不肯松口,正在僵持之时,有位士兵出面解了围,帮忙做了担保。

这位士兵就是朱其升,在他的帮助下,毛泽东以“毛润之”的名字,成功加入了湖南新军步兵队伍。在军队里,老兵朱其升颇为照顾这个年轻人,知道对方喜欢吃红烧肉,经常把自己的那份夹过去。

有一次,毛泽东的枪械出现故障,朱其升立刻上前帮忙,熟练地拆卸、清洗、组装,很快就修好了。

看着小兄弟对自己一脸崇拜,朱其升谦虚地说,自己家境贫寒,比不上读书人的学问有用处,还鼓励道:“你通晓古今,读书多,将来一定是国家的栋梁之材!”

结下深厚友谊后,毛润之、朱其升,还有另外一位战友彭发胜,打算效仿三国的故事,结为拜把子兄弟。当地正值深秋,枫叶正红,便在红枫坡前结拜,称要有福同享,有祸同当,为革命尽心尽力。

天下无不散的筵席,1912年4月,三人所在部队接到解散命令,只得依依惜别,从此各奔东西,这一别就是40年。

想到多年前的缘分,朱其升坐不住了,找到会写字的老先生,前前后后写了6封信寄到北京,满怀期待,可信件全部石沉大海。

有一天,朱其升到汉口补伞,晚上和邻居们在巷口乘凉。聊天中,他无意透露了自己可能认识毛主席的事,邻人何风翔听了大吃一惊,说要介绍个人给他认识。

第二天晚上,一位叫孟淑纯的女老师找到了朱其升,她可不是一般人,和湖北省委书记李先念是老战友。

当听到朱其升说这位“润之弟”当年“喜欢洗溜水澡”和“爱吃大肥肉”的细节时,孟淑纯眼睛一亮,这些细节太具体了,不像编造的。

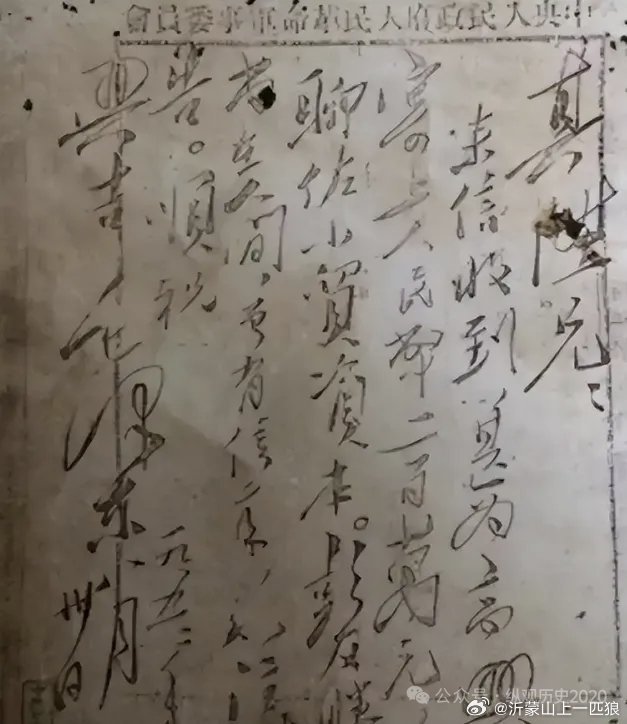

孟淑纯决定帮忙写信,托李先念转交给毛主席。1952年9月初,一封来自北京“中共中央办公厅”的信送到朱其升手中。

孟老师帮朱其升读信,当读到“其升兄”三个字时,朱其升感动不已,当年的润之弟从来都没有忘记自己。

收到毛主席的亲笔信和路费,朱其升出发去了北京,此时的他,已经61岁了,几乎没出过远门。

坐在火车上,朱其升恍恍惚惚,还有点忐忑,主席不就相当于过去的“皇帝”吗?这次见面会顺利吗?

这个顾虑很快就消散了,到北京的第三天下午,朱其升被带进一座古朴的四合院。等了一会儿,屋内走出一个高大的身影,“你就是其升兄吧!”毛主席大步走来,紧紧抱住朱其升,“我们见面太晚了!”

毛主席一点架子都没有,朱其升也放松下来,在书房里,两人聊起了当年的往事。到了晚饭时间,毛主席坚持留朱其升吃饭,厨房特地做了红烧肉。毛主席像当年大哥照顾他一样,忙着夹肉。

朱其升在北京住了一个月,临走时毛主席硬塞给他一大笔钱,作为路费和回家生活的补贴:“这是我写稿子赚的钱,个人赠送!”

回到武汉后,朱其升按照毛主席的指示,用这笔钱成立了“和平油布雨伞厂”,当上了厂长。

1954年,朱其升第二次进京,给毛主席汇报工厂情况。毛主席看到工厂照片,很高兴:“很好!有点社会主义的气派!”

1956年夏天,朱其升在汉口病逝,他曾经说:“毛主席当了这么大的官,还记得我这个小老百姓。这只有共产党才做得到啊!”

无论走到哪里,无论身居何位,毛主席都不曾忘记那些帮过他的人,不忘记来时的路,这才是最感人最让人倾佩的地方。

参考资料:《毛泽东与一位普通铁匠四十年的兄弟情谊》

(来源: 纵观历史2020 原创 : 纵观历史2020)