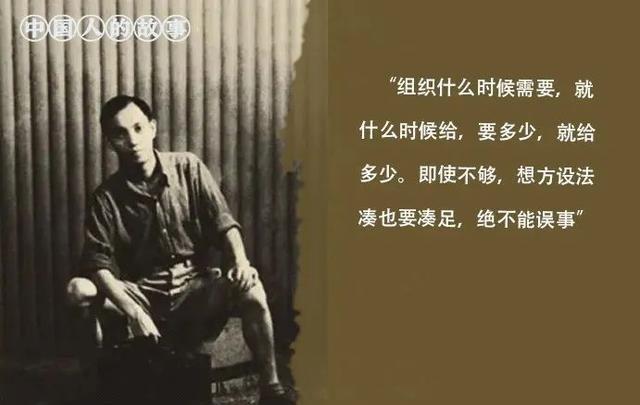

党组织给了他1000美元,让他去做生意,做什么不管,但是,组织什么时候要钱都得给,要多少就得给多少,他用这1000美元,不仅完成了任务,解放后还上交了1000万美金和12万两黄金,他是怎么做到的? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一千美元在今天可能并不算什么,但在抗日战争和解放战争时期,它却是一条隐秘资金线的起点,那时候国家在前线拼命,后方却缺乏最根本的支持,就是钱。 枪炮子弹要靠钱买,军粮衣物要靠钱供应,没有充足的资金,再英勇的战士也很难坚持下去,周恩来面对严峻的财政困境,把这笔钱交给了一位值得信赖的人,他的名字叫肖林。 当时周恩来提出了三点要求,第一,给他一千美元,本金如何运用完全由他来决定,第二,党组织什么时候需要钱就必须随时交出来,不论数额大小,第三,身份必须严格保密,只能通过单线保持联系。 条件看似简单,却意味着他要在夹缝里生存,钱既要滚动生财,又要保持绝对的忠诚和隐蔽,一点闪失就可能招来灭顶之灾。 接过这笔钱的时候,肖林心里非常清楚,这不是一桩普通的买卖,而是一场没有硝烟的金融战。 最初阶段,他选择从小做起,用黄金和外汇的买卖来积累资金,在战乱时期,金银和美钞的流通性极高,可以用来应对各种局势,等手里的钱逐渐多起来,他就开始尝试更大的动作。 重庆成为战时陪都,人口激增,市场对生活用品的需求猛然上升,毛巾、牙刷、肥皂等物品变得紧俏,他敏锐地捕捉到这个机会,从上海等地采购,再运到重庆出售,靠差价迅速积累了一笔不小的收入。 在经营过程中,他不仅靠眼光,还懂得制造声势,有一次药材生意不景气,他雇来挑夫在门口不停地挑着药箱进出,营造出买卖兴隆的样子,不到一周,生意果然红火起来。 他还不断寻找物价差异带来的机会,比如在湖北收购土纱,再卖到四川,回程再带蜀地的货物去湖北,实现双向盈利。 白糖在战时尤为重要,既能食用,又能医疗,他在江津一带收购了几十吨白糖运到重庆,当时的价格一斤能卖七百元,这一次更是赚得丰厚。 他的生意不仅仅是为了挣钱,更是随时准备将资金转交给组织,每次党需要资金,他都不问原因,只要对方报上暗号,立刻将钱款交出。 随着规模扩大,他先后创办了商行和公司,从日用品扩展到五金、药材,再到更复杂的贸易,抗战胜利后,他依照组织的建议在上海成立华益公司,继续以商人的身份开展工作。 公司表面上是合法的贸易企业,实际上却成为党在上海的重要联络点,许多紧缺的物资就是通过这样的渠道,源源不断送往解放区。 在这个过程中,他多次面临危险,国民党特务对他有所怀疑,甚至进行暗查,他灵活应对,账面上总能做出漂亮的盈利报表,把党的活动资金伪装成正常收入。 运输物资时,他还设计过把黄金和外币藏在花生油桶里,以普通货物的名义转运出去,这样即使有人检查也难以发现,正是靠这种智慧和冷静,他一次次度过险境,坚持了八年之久。 上海解放后,真正的账目才被揭开,他向新政府上交了庞大的资产,包括十二万两黄金和价值一千多万美元的固定资产与现金,要知道,这笔钱相当于当时解放军全军一个月的军费。 外界都以为他是大老板,过着富足生活,可熟悉他的人都知道,他和妻子极为节俭,家里经常只是吃他应酬后打包回来的饭菜,几十年经商所得,他几乎没有动用在个人享受上,全数留给了党。 最令人动容的是,他只向组织提出了一个小小的请求,希望留下三枚银元作为纪念,这三枚银元对他来说不是财富,而是象征,他曾经背负的责任已经完成,他用商业智慧和无私奉献换来了新中国的胜利。 陈毅市长在得知他的事迹后,称赞他是真正的“红色掌柜”,他没有在战场上冲锋陷阵,却用另一种方式支撑了革命,他是没有穿军装的无名将军。 回望这段经历,会发现这不仅仅是一个商人的成功故事,而是信仰和忠诚的体现,一千美元在战火中被放大,滚成了千万资产,最终全部化为革命的血脉。 那些银元见证了一个普通人如何将个人命运与民族前途紧紧联系在一起,他把党的利益看得比生命还重要,把财富当作保管的责任,而不是个人的享受,正因为有无数像他这样的人,新中国才有了稳固的根基。 今天的人们或许很难理解,为什么有人愿意放弃巨额家产,但那一代共产党人就是这样,他们用实际行动证明了忠诚和信念的力量。 那三枚银元依旧静静地躺在博物馆里,看似普通,却承载着一个时代的重量。 信源:光明网——三块银元见证共产党员的初心