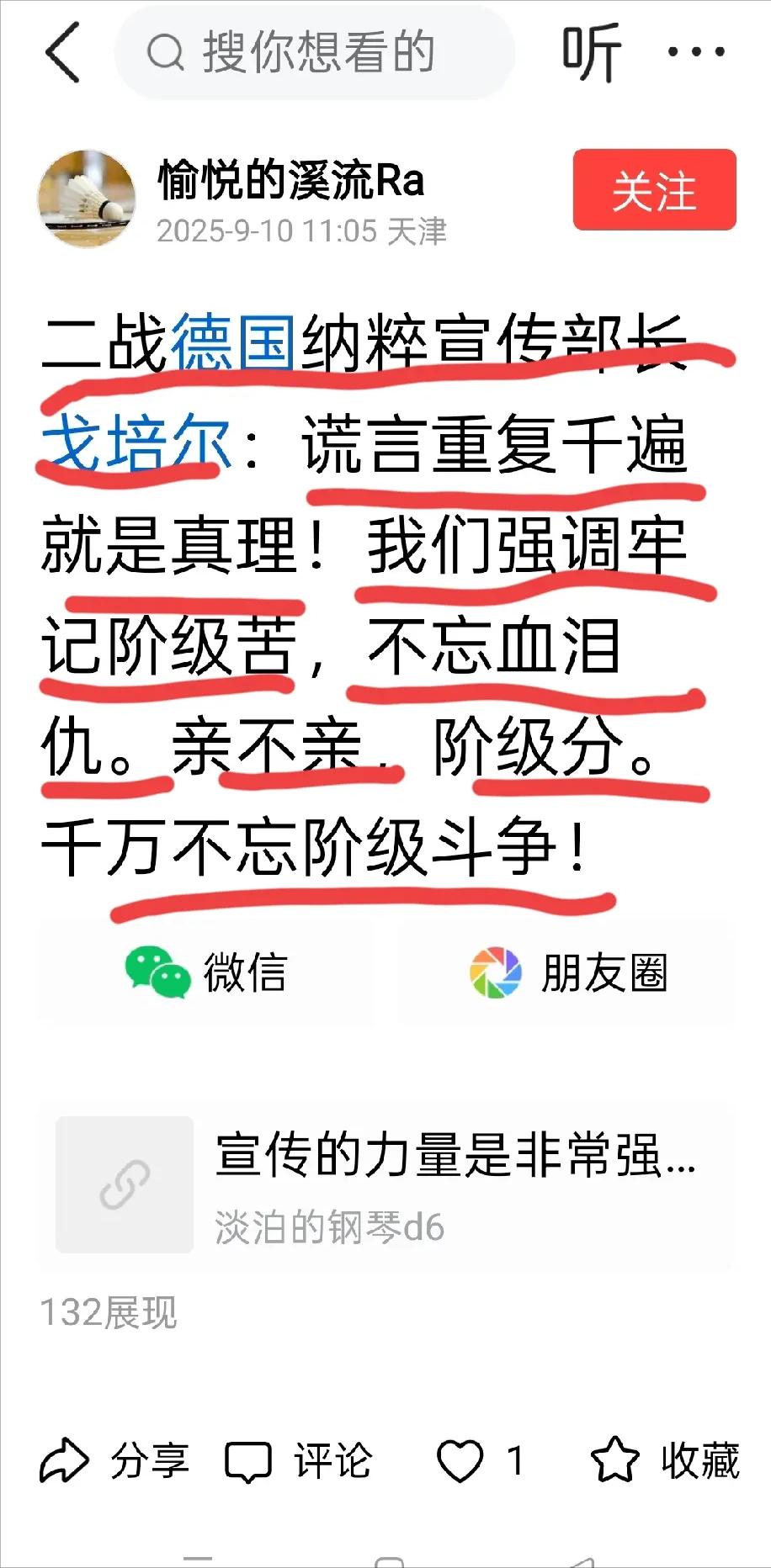

戈培尔这句话在历史中极具争议。纳粹德国依靠宣传机器,把极端思想包装成全民认同的理念。通过媒体、集会、口号,不断重复单一的信息,让民众逐渐接受,直至视为真理。 正是在这种手段的支撑下,纳粹能够迅速控制思想,煽动仇恨,发动战争。如今,当这句话被放在“忆苦思甜”的口号前面时,意味变得耐人寻味,仿佛在暗示:口号本身是否也存在通过重复来强化记忆和情感的逻辑? “忆苦思甜”并不是陌生的概念。那是一种特定历史语境下的教育方式。通过集体回忆旧社会的苦难,通过讲述血泪史,让人们更加珍惜新生活,同时也强化对敌对阶层的警惕。 那时的会场常常气氛浓烈,老人流泪讲述饥饿与压迫,青年在故事中接受洗礼。随后便会高喊口号:“牢记阶级苦,不忘血泪仇。亲不亲,阶级分。千万不忘阶级斗争。”这种口号不断重复,逐渐内化为集体共识。 矛盾出现在这里。口号和戈培尔的名言被放在一起,就制造了对比。戈培尔的逻辑是“谎言通过重复成为真理”,而口号的逻辑是“记忆通过重复形成共识”。 一个是用虚假的叙述控制人心,一个是用痛苦的记忆塑造忠诚。两者形式相似,目的不同,却都利用了人类心理的特点:重复的信息会深刻影响观念。 把它们放在一起,不是简单的引用,而是一种暗示,像是在质疑口号是否也在通过重复塑造特定的认知框架。 这种对比并非空穴来风。历史上,无论是极权政体还是革命运动,都深知宣传的重要性。简单、直接、容易记忆的口号,比复杂的理论更能进入人心。 不断重复,让口号在集体生活中无处不在,从课堂到田间,从街头到会场。人们喊得越多,记得越牢,观念就越稳固。 久而久之,口号不再只是口号,而是成为判断善恶的标尺,成为划分敌我的界限。这与戈培尔的“重复”策略,形式上确有共鸣。 问题在于,记忆是否会因为反复灌输而失去真实感?在“忆苦思甜”的场景里,确实有人讲述过自己亲身的苦难,那是真实的历史体验。 但当这些经历被固定为统一的叙事,被反复强化为单一的情绪,人们是否还会去思考更复杂的现实? 当一代代人听到的都是类似的故事,伴随的是一模一样的口号,他们的认知是否也被固化在某种模式中?这才是把戈培尔名言与口号并置的核心含义。 细节上的相似性更加凸显这一点。戈培尔要求媒体每天重复同样的口号,把“德国至上”“犹太人是敌人”这类观念灌输到普通人心里。久而久之,大多数人不再质疑,只是机械接受。 对应的,“忆苦思甜”也强调重复,不断重演痛苦场景,让所有人都牢记敌我区分。形式不同,情感不同,结果却都是通过重复达到思想的一致性 。有人因此提出疑问:这种方式是否也会在不知不觉中模糊真实与虚构的边界? 这则帖子,显然不是要否定“忆苦思甜”的历史作用,而是要挑起人们对宣传方式的反思。为何要用戈培尔的名言作开头?正是因为戈培尔在宣传史上的名声太过典型。 他代表了极端利用宣传的危险逻辑。一旦和口号并列,就能产生强烈的对照效果:提醒人们注意,任何口号的力量,都来自重复,而重复未必总能等于真理。 从这个角度看,这则帖子想要表达的意思是:不论是纳粹德国的极端宣传,还是忆苦思甜的集体教育,都利用了同一种心理机制——通过重复来建构认知。 不同在于,一个是用谎言操纵,一个是用记忆教育。但两者放在一起,就会让人反思:我们如何区分真实与虚构?我们如何在口号之外,去理解更完整的历史? 这种提法,带有警醒意味。人类社会始终无法摆脱宣传的力量,政治运动也总是需要口号来凝聚力量。戈培尔那句名言,已成为宣传学的典型案例,而忆苦思甜的口号,则是另一种历史符号。 帖子把它们组合,就是在提醒:口号有力量,重复能塑造信仰,但也要警惕,当口号成为唯一声音时,真实是否还在?