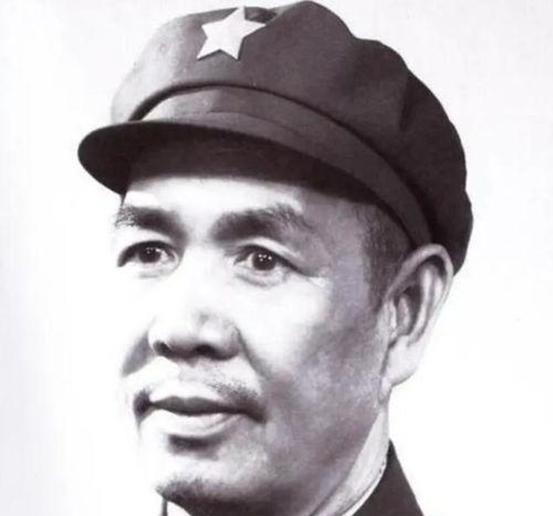

硝烟中,30多具尸体,横七竖八。100来个美国大兵包抄过来,准备迎接胜利的果实。突然,炸得只剩半截的树干旁,瘫着的血孩子,用力发出叽里咕噜的声音。“不好,跑!”可为时已晚…… 于树昌出生在山东临沂一个穷苦农村家庭,1932年那年,家里就靠着几亩薄田过日子。父亲每天起早贪黑干农活,母亲在家带孩子,他从小就帮着放牛砍柴,日子过得紧巴巴的。村里人多地少,遇到灾年大家饿肚子,他早早就学会了吃苦耐劳。1948年春天,解放军队伍经过村子,宣传政策,他觉得有机会改变命运,就瞒着家人报名参军。那时候他才16岁,身子骨瘦弱,但扛起枪就跟上了大部队。入伍后,他分到华东野战军一个团,当上了通讯兵。 部队到处打仗,他第一次上战场是在淮海战役外围,拉电话线的时候趴在泥地里爬,手上磨出泡也不停。线断了,他就用牙咬着接,电流过身的时候全身发麻。战役结束后,部队整编,他开始学用步话机,背着重家伙行军几十里路。1949年渡江战役,他随队过长江,敌机扔炸弹,水花四溅,他死死抱住设备趴在船底,保证信号不中断。1950年秋,他入了党,当上党员。那年冬天,部队去东北,准备入朝作战。他在鸭绿江边检查步话机,天线在风雪中晃荡。 1952年夏天,部队守阵地,他每天背设备巡哨位,教战友夜间操作。一次空袭,他扑地护设备,脸上崩出疤。冬天雪地行军,他用身体暖电池,避免低温失效。1953年初春,团里调整防线,他继续任务,确保信号通畅。他的身影总在阵地间来回,肩上勒出痕,但从来不掉链子。 1953年6月底,金城战役期间,志愿军23军73师218团在石岘洞北山281.2高地前沿阵地与敌军展开争夺。那天夜里,战斗打了一宿,全连战士大多牺牲,阵地上一片狼藉。敌军大约一百多人从几个方向包抄过来,以为能轻松拿下高地。于树昌身负重伤,坐在被炸断的树干边,身上到处是血和土。敌军靠近时,他抓起步话机,按开关调整频率,发出信号呼叫炮火支援。 敌军士兵发现他背着步话机,意识到不对劲,开始想撤退,但已经来不及了。志愿军炮兵根据他的呼叫,迅速开火覆盖阵地。炮弹密集落下,敌军被打得措手不及,大部分当场毙命,只剩三个重伤的幸存下来。其中一个双腿炸断,右臂残废;另一个眼睛瞎了,耳朵聋了;最后一个膝盖以下没了。他们醒来时,手抓土里全是弹片。于树昌在炮火中也牺牲了,年仅21岁。 他的呼叫直接导致敌军几乎全灭,保住了阵地。这件事后来被报道出来,成为通讯兵的典型例子。敌军那边,美军士兵在这种突袭中损失惨重,他们的指挥官事后检讨战术失误,但战场上就是这样,计划赶不上变化。志愿军靠这种顽强守住了防线,推动了整个战役进程。 炮火停下后,志愿军后续部队反击,迅速收复阵地。清理时找到于树昌遗体,步话机还握在手里。战友小心抬走,运下高地。战斗报告上报,团部确认他的呼叫引导炮兵消灭敌军上百人。上级追授他特等功和一级英雄称号。部队通报事迹,战士们在会上讲细节,他的照片上墙报。金城战役继续,志愿军借势扩大成果,敌方被迫在谈判桌上让步。停 战协定1953年7月签署,他的牺牲成了转折点之一。遗体埋在朝鲜,墓碑刻名和日期。家人后来收到通知,母亲在家哭,父亲抽烟不说话。村里开追悼会,邻居聚拢听事迹。山东老家立纪念碑,学校教孩子学他。每年清明,亲人扫墓放鲜花。故事传回国内,报纸简单报道。电影书籍借鉴类似事件,鼓舞大家。部队新兵训练提他的呼叫,当通讯范例。 抗美援朝结束后,他的名字进英雄榜,影响后来军人。和平年代,纪念馆展步话机残件,参观者看。于树昌留在战场,战友回国后有的务农,有的继续服役,偶尔聚会忆他。敌军幸存者被俘或撤,带着伤残。战役结束,他的牺牲稳固阵地,推动停战。