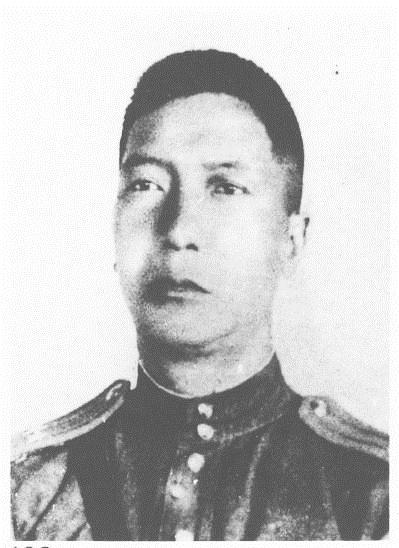

他是东北抗联中唯一一个南方人 不同于杨靖宇和赵尚志被叛徒背叛 他也是东北抗联三杰中唯一活下来的。 从918事变开始到日本投降,他们在整整零下40多度食物弹药匮乏的情况下,苦苦支撑到新中国解放,他被授予三个1级勋章却并未参与授衔,反而积极投身于地方,他就是周保中将军 在东北抗日联军的英雄群体里,周保中是个特别的存在。这位来自云南大理的白族汉子,是整个抗联队伍里唯一的南方人。 当零下四十多度的严寒冻裂战士们的手脚时,这个从温暖的西南边疆走出来的军人,却带领着东北儿女在白山黑水间坚持了十四年游击战,成为抗联三杰中唯一看到新中国成立的人。 1902年,周保中出生在云南大理的一个白族家庭,原名奚李元。谁也想不到这个南方青年日后会在东北的林海雪原里书写传奇。 15岁参军的他,经历过护国战争、北伐战争的洗礼,25岁时加入中国共产党,随后赴苏联学习革命理论。 1931年九一八事变爆发,周保中奉命奔赴东北,从此开始了他与这片严寒土地的不解之缘。 当时的东北,日军最多时集结了十几个师团的兵力,加上伪军和警察,对抗着抗联鼎盛时期也只有三万多人的队伍。 在零下四十多度的极端天气里,战士们常常几天吃不上热饭,子弹打一颗少一颗,就是在这样的绝境中,周保中带领部队坚持了十四年。 周保中的领导智慧在艰苦卓绝的环境中体现得淋漓尽致。1938年,为了打破日军"聚而歼之"的阴谋,他果断下令组织西征。 这次军事行动虽然遭遇重大挫折,却留下了"八女投江"这样震撼人心的英雄故事。 难得的是,周保中在日记里详细记录了这段历史,"乌斯浑河畔牡丹江岸将来应有烈女标芳",正是他的及时记录,让冷云等八位女战士的事迹没有湮没在历史尘埃中。 这种在战火中不忘记录历史的自觉,让抗联的英雄故事得以流传至今。 与杨靖宇侧重于正面突围、赵尚志擅长突袭不同,周保中更注重在保存实力的基础上打击敌人,这种灵活的战略思维,让他带领的部队在极端困难下始终保持着战斗力。 在抗联最艰难的1940年后,周保中率部转移到苏联境内,组建野营教导旅。这段经历后来被一些人误解,但事实上,正是这次战略转移保存了抗联的火种。 1945年苏联对日宣战后,他立刻率领将士们重返东北,分赴各个战略据点,为解放东北奠定了基础。 在东北解放战争中,周保中指挥部队进行了八百多次战斗,歼灭敌军四万多人,还为主力部队输送了近十九万人,用实际行动证明了他不仅能在逆境中坚守,更能在关键时刻发挥决定性作用。 1950年,周保中回到了阔别二十五年的云南老家,担任云南省人民政府副主席等职。此时的他并没有因为战功而居功自傲,而是全身心投入到地方建设中。 云南是多民族聚居区,周保中提出"没有各兄弟民族友爱合作,就没有很好的生产建设,更没有边境国防"的理念,大力推动民族团结工作。 他亲手创办了云南民族学院,培养了大批民族干部,为云南的民族区域自治政策实施打下了坚实基础。在他的领导下,云南顺利完成了清匪反霸、土地改革等艰巨任务,为边疆稳定作出了重要贡献。 1955年新中国授衔时,作为抗联重要领导人的周保中没有参与授衔。这并非因为别的原因,主要是因为他当时已经转业到地方工作,而中央规定转业军人不参与授衔。 不过他获得的一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章,这三枚沉甸甸的勋章,已经足够证明他为革命作出的卓越贡献。很多上将都没有获得三枚一级勋章,这份荣誉是对他十四年东北抗战和解放战争功绩的最佳肯定。 周保中的一生,始终在做着超越个人利益的选择。从放弃国民党少将的职位加入共产党,到远离家乡在东北苦寒之地坚持抗战,再到新中国成立后放弃军队荣誉投身地方建设,他的每一次选择都体现着革命者的初心。 这位白族将军用自己的一生证明,英雄不仅存在于战火纷飞的战场,更存在于平凡岗位的坚守中。他留下的不仅是三枚勋章,更是一种跨越地域、跨越民族的团结精神,一种在绝境中不放弃的抗争精神。 如今,当我们回望那段艰苦的岁月,周保中将军的事迹依然闪耀着光芒。他用十四年的坚守告诉我们什么是不屈不挠,用战后的选择诠释了什么是淡泊名利。 这位从云南走到东北的英雄,用自己的一生践行了对国家和民族的忠诚。 铭记周保中将军,不仅是记住他的战功,更是要传承他身上那种无论在何种环境下都能坚守信念、默默奉献的精神。 资料:人民英雄网,东北抗日联军十四年艰苦奋战及历史贡献