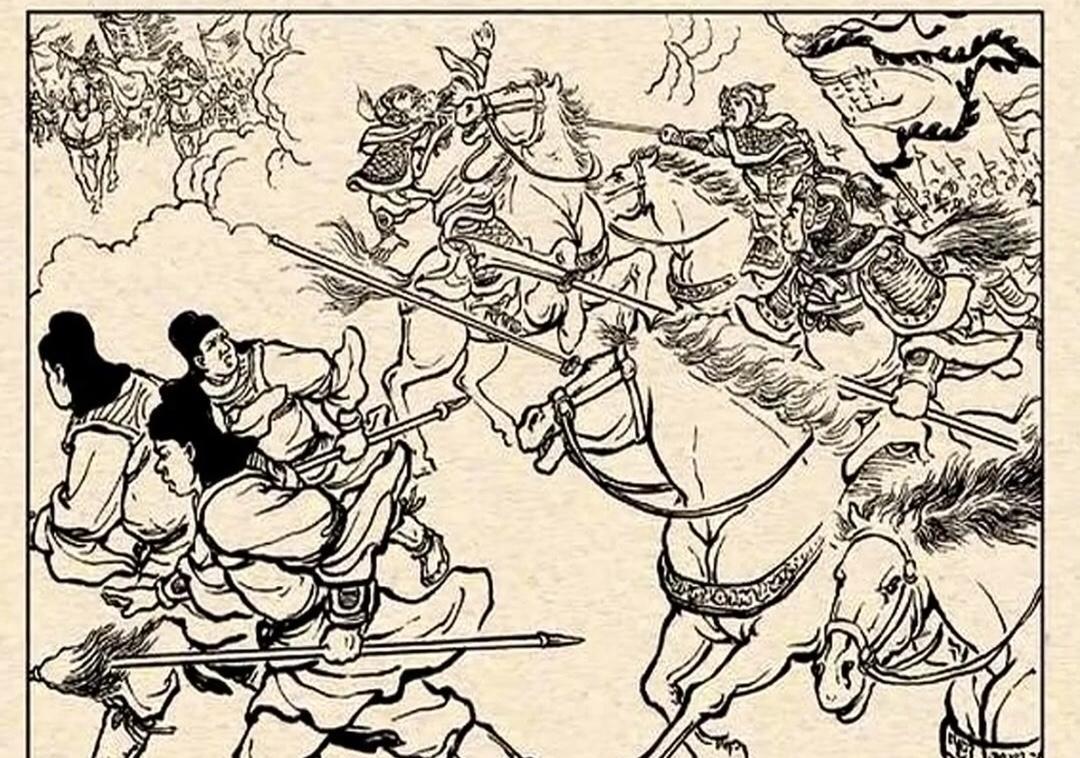

公孙瓒的起点并不高。他出身低微,最初只是个小吏,因为相貌俊美、声音洪亮,被辽西郡太守看中,招为女婿。这个看似幸运的转折点,为他后来的军事生涯奠定了基础。 公孙瓒的真正军事才能在对北方游牧民族的作战中展现得淋漓尽致。他率领几十个骑兵巡察时,曾遭遇鲜卑数百名骑兵,公孙瓒临危不乱,率部奋力搏杀,最终成功突围。 这一仗让他在边疆地区声名大噪。幽州自古是养马之地,朝廷给予公孙瓒募兵权限后,他迅速募集了三千多精锐骑兵。 随后他又趁黄巾军渡河时发动袭击,斩首数万。这场战役让公孙瓒威名大震,成为北方最强大的军阀之一。 公孙瓒与袁绍的恩怨情仇堪称东汉末年的一大看点。事情起因是袁绍派兵袭取阳城,公孙瓒的弟弟公孙越在援助孙坚救援阳城时,被流矢射中身亡。 公孙瓒当即认定是袁绍所为,愤而举兵攻打袁绍。两军在界桥南二十里处展开决战,这就是历史上著名的“界桥之战”。 界桥之战中,公孙瓒犯下了轻敌冒进的兵家大忌。他见袁绍先锋部队只有数百人,便放骑欲陵蹈之。没想到袁绍部将麴义率领的八百“先登”死士是专门训练用来对付骑兵的。 麴义军伏于盾下不动,待敌骑冲至数十步时,突然一齐跳跃而起,千张强弩齐发,公孙瓒军顿时陷入混乱。此战公孙瓒大败,就连他引以为傲的“白马义从”也损失惨重。 界桥之战后,公孙瓒又接连经历了巨马水之战和龙凑之战。与袁绍的多次交战使双方兵粮耗尽,最终在董卓调解下暂时和解。 公孙瓒最大的战略失误之一,是与顶头上司幽州牧刘虞关系的彻底破裂。刘虞为政宽仁,深得民心,主张以怀柔政策对待游牧民族。 而公孙瓒则主张以暴止暴,对游牧民族采取铁血镇压政策。这种政见分歧最终演变成武装冲突。 杀害刘虞成为公孙瓒政治生涯的转折点。刘虞深得人心,百姓为他的死痛哭流涕。当地士族和游牧民族纷纷起兵反抗公孙瓒,为刘虞报仇。 与此同时,公孙瓒还犯了另一个致命错误,极力打压士族,重用商贩。这导致影响力巨大的士族纷纷联络乌桓等游牧民族,共同反对公孙瓒。 在内外交困的情况下,公孙瓒采取了令人费解的消极防御策略。他退到易京(今河北雄县西北),开置屯田,坚守城池。 公孙瓒在易京修建了令人叹为观止的防御工事:在城墙周围挖了10条壕堑,在壕堑上又筑起10丈高的城墙。同时他还囤积了惊人的300万斛粮食。 公孙瓒对自己的防御工事充满自信,他表示:“昔谓天下事可指麾而定,今日视之,非我所决,不如休兵,力田畜谷。兵法百楼不攻。今吾楼橹千重,食尽此谷,足知天下之事矣。” 然而这种被动防御策略,完全放弃了公孙瓒军队的最大优势——机动性强的幽州铁骑。他以己之短,攻敌之长,拿自己的劣势去跟袁绍的优势较量。 公元199年,袁绍加紧围攻易京,公孙瓒的形势危急。他派儿子公孙续向黑山军首领张燕求援。张燕率领十万大军前来救援。 公孙瓒自以为稳操胜券,派人送信给儿子约定“刻期兵至,举火为应”,打算里应外合夹击袁军。这封关键信件被袁绍截获。 袁绍将计就计,按期举火。公孙瓒见城外起火,以为救兵已到,率兵倾巢而出,却落入袁绍的埋伏圈中。公孙瓒军损失大半,只得退守城中。 袁绍随后采取了古老的攻城方法地道战。袁军挖地道直达城中央,然后突然发起攻击。公孙瓒精心设计的防备顷刻瓦解。 总结一下,公孙瓒的失败根源在于:他一味迷信武力,却不懂政治艺术;他能打造精锐骑兵,却不会经营人心;他前期靠军事才能崛起,后期却因战略短视而败亡。