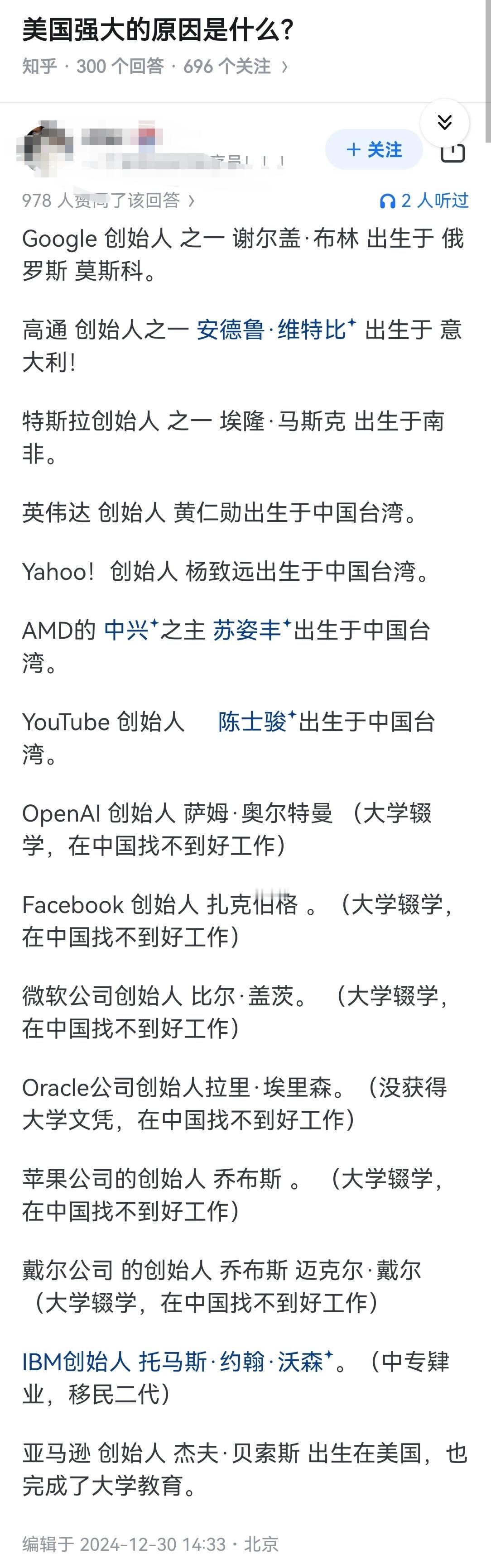

美国人口不过3亿,消费能力却把我们14亿人的中国远远甩在后面,原因其实不难懂。美国人赚钱多、花钱爽快,市场又总能吸引人掏腰包,跟我们比差别挺明显。主要就是收入高、消费方式不一样,再加上市场环境会刺激花钱。

要是聊到这事儿,不少人的第一念头准是:那还能为啥?人家赚的钱比旁人多呗。美国中位数月薪换算过来有两万多块,我们大多数人一个月也就几千块。

这当然是事实,但如果只看到这,那就太简单了。这背后,其实是两种完全不同的“花钱底气”的构建方式。

美国的底气,是一套系统给的。首先,美元是世界货币,他们可以通过印钞在全球“买买买”,疫情时直接给民众发钱,最后买的很多还是我们生产的商品。这是一种国家层面的信用背书,让消费有了全球资源托底。

其次,他们的信用体系成熟得像毛细血管。信用卡早就普及了,分期付款无处不在,甚至买个午饭、买个菜都能给你搞个小额贷款。

这种“先享受后付款”的模式,等于把未来的钱都预支到了现在,整个社会都在鼓励你花钱,信心自然就膨胀了。

若论逻辑层面的思考方式,咱们中国人与其他群体相比,有着截然不同的鲜明特征。我们的底气,更多来自于家庭这个小单元。

我们的安全感,不来自银行的授信额度,而是来自银行卡里实打实的存款数字。手中有粮,心中不慌,这观念刻在很多人的骨子里,特别是经历过苦日子的长辈们。

为什么会这样?因为我们的经济是靠实体产业和出口一分一分挣出来的,没法像美国那样轻松印钱。

同时,我们对未来的医疗、养老、孩子教育这些大事儿,总觉得要靠自己多攒点钱才踏实。所以,拥有一套自己的房子,就成了很多人储蓄的最大动力,这本质上也是在为家庭这个“小银行”积累最硬的资产。

正是这一关键因素,使得两国市场呈现出截然不同的整体氛围。美国市场就像一个“欲望加速器”,各种成熟的消费场景、主题公园、配送服务,都在想方设法刺激你的每一个消费神经。他们的文化也鼓励及时行乐,没什么强烈的节俭习惯。

而我们的消费文化更像一个“需求稳定器”。虽然现在广告、打折季也搞得轰轰烈烈,但多数人在掏钱时,还是会掂量一下实用性和性价比。面对诱惑,我们更习惯保持一份理性。当然,现在的年轻人也开始用花呗、借呗,提前消费的观念在慢慢普及,但这还没能从根本上动摇“储蓄为王”的社会心理。

这两种模式,其实各有各的代价。美国那种高杠杆的消费活力,背后是每年约60万人申请破产的残酷现实。以贷养贷的模式一旦遇到金融危机,就会变得极其脆弱。他们的安全感建立在制度和信贷上,可一旦系统出问题,个人就可能瞬间崩盘。

反过来看,我们这种偏保守的储蓄习惯,虽然抑制了部分即时消费,却为整个社会经济打造了极强的韧性。中国家庭的储蓄就是抵御风险的“压舱石”,让我们的经济在面对冲击时更有底气。这种安全感,深深扎根于家庭的财富积累和亲情支持。

中美两国在消费层面呈现的差异,并非能用单纯的优劣标准来评判,其背后更深层的逻辑,实则是各自所处发展阶段的客观映射,以及不同文化语境下做出的自主选择。

中国的消费潜力是毋庸置疑的,14亿人的大市场,一旦被真正激活,能量是惊人的。看看现在的新能源汽车、智能家居和国潮的兴起,还有小镇青年们越来越强的购买力,就知道这股力量正在崛起。

若想让中国未来的消费潜力比肩乃至超越美国,绝不能寄希望于照搬美国那种依赖信贷刺激消费的老路。

真正的钥匙,是建立一个更完善的社会保障体系。当我们的民众不再需要为养老、医疗过度焦虑时,那些沉睡在银行里的巨额储蓄,才会被放心地转化为强大而可持续的消费力。这,才是最适合我们自己的路。