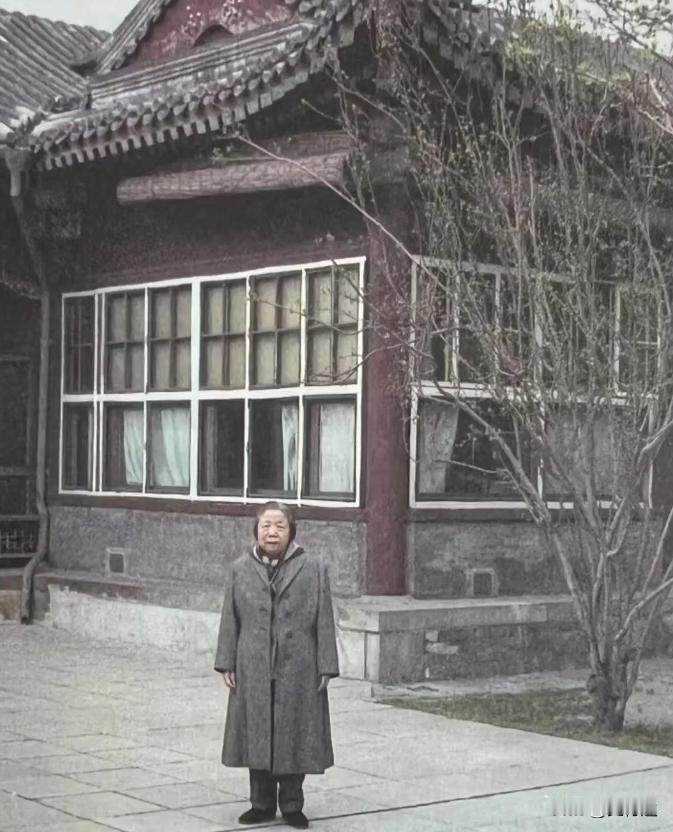

周总理去世后,邓妈妈独自过的第一个春节,拍摄于中南海西花厅。 风一吹窗户玻璃响,海棠花就哗啦啦掉在窗台上,细细碎碎的。 邓颖超常说,“恩来不喜欢花太盛。”你说这话多奇怪,哪有人不喜欢花开得盛的?可她不说为什么,只这么一句,像是心里知道点什么,又不愿多讲。 那年腊月三十儿,天特别冷,厨房里其实做了饺子,白菜猪肉的,馅剁得碎。 饭菜端上来又撤下去,谁也没动筷。屋里暖气有点响,像个年久的老钟,被风撬着发抖。 她坐在沙发里披着一件灰呢子大衣,手上握着水杯,杯子是旧的,有个小磕口。 那水也不喝,就那么握着,像握着什么温热的回音似的。 那是她一个人过的第一个年。不是“单独”,是“一个人”。 以前过年,哪怕再忙,周恩来也会赶回来,一进门,外套都没脱,手先摸着她肩膀,轻轻拍一下,说,“哟,小超,包饺子了?”然后厨房里就一阵忙活,他擀皮,她包馅。 皮薄馅大,形状各异,周恩来包的总是鼓鼓囊囊,像是特意做给孩子吃的。 他不擅长这些,但愿意陪着。 一次还把醋撒在桌布上,嘴里说着“糟糕”,眼睛却在笑。 这些事,说不起来有多重要。 但你要真问她最想念什么,她不会说信仰,不会说大义,就会提起这些。锅边冒气的时候他站在那儿,夜里咳嗽几声她几时会醒,这种琐事,才是活人之间的线。 信写得早。 1942年他住院,写信说“吻你万千”,像年轻人情书似的。 她回信说药还剩不多,明天去看你,也写了“吻你万千”。 战火纷飞的时候,这俩人还写这种情话,谁看了不笑?可人家真就是那样过来的。 1954年他去瑞士开会,她寄了几朵海棠花过去。 信里说,“给你紧张的生活添些点缀。”这话说得轻巧,谁知道她为那几朵花选了多久?院子里摘了一遍不满意,又去郊区摘野花,左搭右配。 花寄过去,他回了一封凌晨四点写的信,说“你还是那样热情与理智交织着。”这句话,她念了很多年,后来写《西花厅的海棠花又开了》时还提了一句。 他们吵过吗?当然吵过。 有次是因为一个人事安排。她意见很坚决,他不同意,两人一夜没睡,各写各的材料。 第二天早上他给她倒了杯水,没说别的,水就搁在桌上,一直到中午。她说,那是他们最沉默的一次吵架,谁也不让,但谁也没真的拂袖而去。 西花厅人多时候,不像外人想的那么肃穆。 孩子们满院子跑,小秉德、小秉宜、孙维世……这些人不是亲骨肉,却一个个叫她“七妈”。 她认下来了,谁也没推。打针、吃药、补课、洗衣服,件件亲力亲为。 她写给亲戚的信都短,几行字,“小六的病好点没”“这几天流感严重,你们小心”——没有排比句,没有大话空话,全是牵挂。 她从来没在孩子面前哭过。连1976年那天早上,听到广播里说“总理逝世”,她也没哭。 站着,背挺直,跟着他们念哀悼词。 倒是到了1月11日,送别那天,她整个人扑在棺木前,那声音很低,很碎,“恩来,我们永别了……我再也见不到你了……”她后来跟谁都没再提那一天。 提一次,眼圈红一次,她嫌麻烦。 春节后,她就更安静了。 屋里那把老藤椅坐得多了,偶尔也看看新闻。那张茶几上原来放一个紫砂壶,后来换成保温杯了——方便点。她说,“我现在怕手滑,摔了你们还得收拾。”但那壶其实一直没舍得扔,放在柜子上,积了点灰。 1978年,她提笔写遗嘱,说不要追悼会、骨灰撒掉、房子归国家。 写得冷静。 没几个人能做到这程度。她的工资只留下一点点,全部交党费,还留话:“别给亲戚安排工作,别开例。”她不喜欢打招呼那一套。她说,“总理生前怎么做,我就怎么做。” 她说要用总理那个骨灰盒,说新的不如旧的用着顺手。 赵炜不理解,她笑,“别问,问多了你就也要写遗嘱了。”她老是这样,不肯给人一个“完整解释”,像生怕一说清楚就矫情了似的。 1992年7月,她走了。 没有追悼会,没有仪式。骨灰用的是那只旧盒子,老早就擦得干干净净。 她不喜欢新东西,说“这个我熟”。骨灰送回天津——那是她和周恩来第一次相识的地方。 那天,海河边风大,有人说好像下了点细雨。骨灰撒入水中,一点声响都没有。 没有人唱歌,也没人哭,风吹过西岸,只有一片老树叶顺水打着旋走远。 那天没人说话,连船也没多停一分钟。 河水照旧往前走。船开了,浪在身后晃了一下,就再也没有停下。