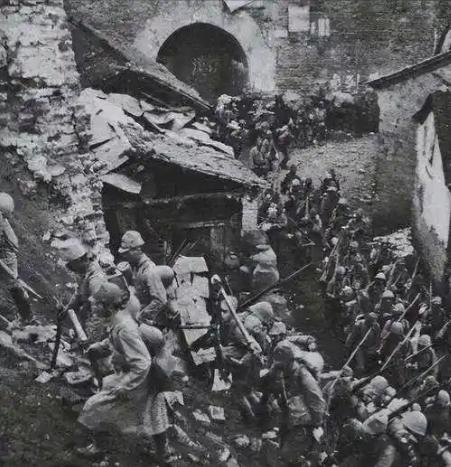

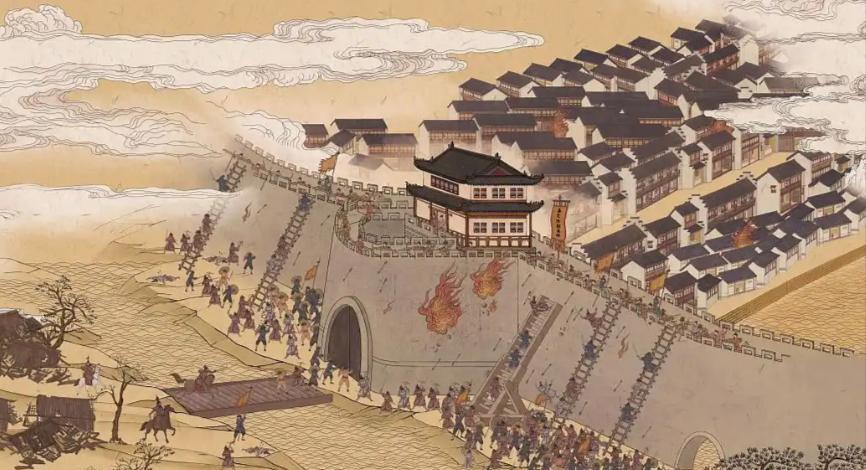

为什么说韩先楚指挥的海南岛战役,将永远定格在军事史的星空? “1950年4月15日20点,报——东风已起!”哨兵一句简短的汇报,把韩先楚从沙丘后的地图前拉了出来。月色冷白,海浪在脚下翻滚,谁都明白:错过眼前这股风,就可能再等一年。 新中国刚诞生半年,华南沿海仍亮着敌军探照灯。海南岛上,薛岳凭借“伯陵防线”自诩固若金汤,背靠美国顾问与海空支援,十万兵力、五十艘舰船、四十架飞机,一边修筑暗堡,一边对着雷州半岛叫嚣“有本事就过来”。岛外的解放军却只有木帆船、竹排、过时火炮,与其说是舰队,不如说是海上驳船队。乍一看,这是一场不对称到近乎残酷的较量,可战局真正的转折点,恰恰藏在装备之外。 回溯到辽沈、平津尘埃落定,第四野战军一路南下。跨过北回归线后,他们遇见的不是枪林弹雨,而是咸湿海风——大部分战士连海都没看过,更遑论海战。三野在金门的失利还历历在目,琼州海峡比金门海域宽上四倍,潮流湍急,暗礁密布,自然条件远比敌军子弹更让参战官兵犯嘀咕。韩先楚却在沙滩草棚里支起望远镜,要把“东北虎”改造成“南海蛟”,绝不是口号。几年抗日和解放战争练出来的那股子狠劲,此刻化作一个个具体动作:找渔民、拆汽车、改木船、练泅渡,甚至把战防炮直接焊在甲板上。一连周身裹着油布跳进海里练水性,甩掉救生圈时,士兵自嘲“旱鸭子成海狗”,却也从心理上先越过了琼州海峡。 为什么一定是4月?关键在季风。每年3月底到4月中,东北季风转弱、东南季风尚未完全建立,海峡短暂进入“风弱潮缓”窗口。一旦错过,就要面对长达半年甚至更久的逆风逆流。中央原本将渡海总攻定在6月,稳妥是稳妥,却意味窗口期已过。韩先楚连发三封急电,理由只有一句:必须抢东风。林彪口头允许小规模试探,邓华仍有顾虑。韩先楚干脆拍桌:“若失手,军法处置!”这不是逞勇,而是看准时机后的豪赌。 4月16日黄昏,五百三十七艘木帆船先后驶离龙门渔港,插着满帆,悄无声息。没有电台指挥,靠的是多年的哨位规则与信号灯。船底装沙袋以增稳,更压低了吃水线;甲板上用帆布撑起“假桅杆”,远远看去像是普通渔船。薛岳探照灯不停扫射,却只见点点渔火。夜色为解放军遮住了差距,也为木船提供了天然的保命符。 登陆从澄迈以东到临高一线同时展开,真正主攻方向却选在敌人预判最弱的马袅港。浅滩、礁石遍布,国民党认为重装部队无法靠岸,因此布防稀疏。结果大批木船一头扎进滩涂,战士们踩着齐腰海水,扛炮冲滩,以极低代价撕开口子。薛岳得到情报时已是凌晨,他急忙抽调第九十二军南下堵口,却被43军利用雨林掩护截断退路。短短48小时,解放军把“伯陵防线”撕出数条缺口,薛岳的十万守军各自为战。美国顾问在作战记录上写道:“陆战的速度与海战的灵活性同时出现,这是战术混成的怪物。” 军舰毕竟拥有火力与机动优势,薛岳残余舰队尝试沿西海岸炮击登陆点,韩先楚却命“土炮艇”贴近敌舰外侧。夜战中,甲板拉短距离保险的炸药包直接丢向敌船舰桥,爆炸声在浪头里变得闷哑,却足以把敌舰整体逼离火线。装备代差,在距离不到三十米时被近乎“冷兵器”的方式抹平,美国顾问事后评价:“精神力与海况的双重掩护,让现代化火力失去意义。” 19日夜间,40军主力在潭门抢滩后迅速穿插山岭,切断东路守军退往三亚的通道。与此同时,43军清理北岸残部。20日下午,红旗插上三亚凤凰岭。薛岳自知大势已去,匆匆登上“中权号”机场运输机逃往台湾,随行文件袋里装着未及销毁的“持久固守海南十年计划”。至此,战役仅用四天,歼敌三万余,俘虏两万余,缴获舰艇三百余艘。没有空军,没有重炮,连动力船只也不足百艘,却以木帆船、长水枪、步兵火力组,完成对近现代海空立体防线的突破。军事理论界称其为“反向立体战”。 结局震动了国内外。6月25日朝鲜半岛忽闻战火,美国第七舰队旋即驶进台湾海峡。倘若海南岛仍在国民党手中,华南腹地的广湛海岸线会暴露无遗,南海制空、制海都将面临新的威胁。换句话说,韩先楚提前两个月下的这步险棋,为新中国赢得了宝贵的战略纵深与时间缓冲。此后,中央军委向各大军区下达练兵指令,沿海炮兵与工兵部队迅速扩充,海南跃升为南海防务支点,这一切决策的前提正是“岛已在手”。 战役也折射出第四野战军的转型能力。步兵出身的军官,在几乎零海战经验下硬拔渡海作战,今人复盘难免感到不可思议。可在当时,无论战士还是指挥员,条件反射般地相信一句话——“敌强我能变”。从拆汽车发动机到夜袭军舰,从渔民领航到热带雨林穿插,这支部队用行动回答了“什么是人民战争的机动性”。这正是海南岛战役真正闪耀的原因:它不只是以弱胜强的战例,更是工业水平尚未成形的国家,凭战术创新与时间选择,硬生生弥补了技术落差的范本。