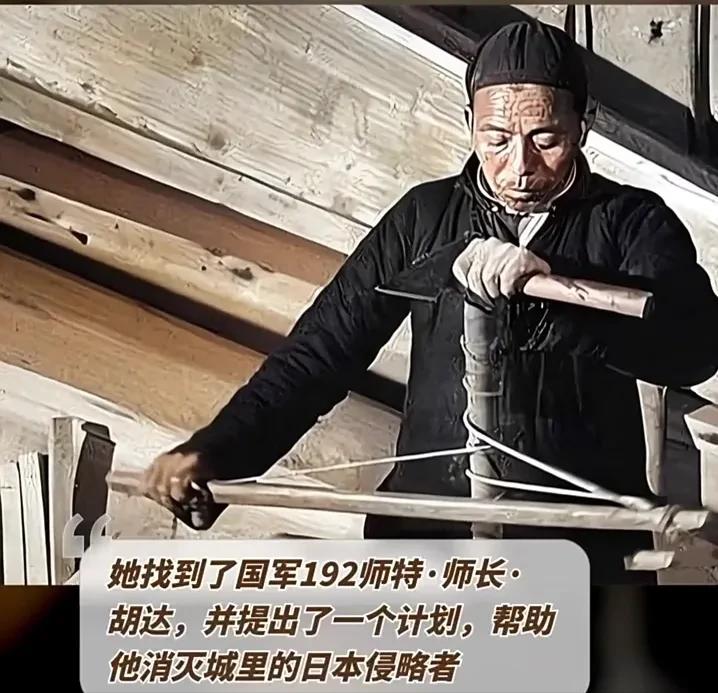

1938年,潘木匠看到15岁女儿被日军凌辱致死,他痛哭流涕找到192师长胡达表示:他有计谋,可以全歼城内的日军,胡达听了计谋后觉得可行,马上部署兵力隐蔽伏击,一举全歼了上百名日军。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1938年的富阳,经历了一场极其惨痛的劫难,日军进入城里以后,烧杀抢掠接连不断,百姓无处可逃,整个江南水乡一片血腥,就是在这样的环境下,一个叫潘木匠的老人,被推到了历史的舞台前。 这个人本是东阳人,在富阳落脚几十年,以木匠手艺为生,平日里寡言少语,最大的牵挂就是唯一的女儿。 那一年,他的女儿年仅十五岁,却在侵略者的暴行中惨死,女儿的死让他几乎崩溃,他痛哭之后,决定要为女儿报仇,但如果只是空着手去拼命,除了搭上性命毫无意义。 必须找到更大的支点,把个人的仇恨转化为对敌人的沉重一击,他选择去投奔国军第192师,亲自找到师长胡达,提出自己熟悉地形,有办法将敌军引入陷阱。 他的请求里没有任何犹豫,满是悲痛后的冷静决绝,胡达起初谨慎,但在反复权衡后,认可了他的计划,就这样,一场伏击战的轮廓开始成形。 潘木匠的想法很明确,他常年在富阳做工,走遍山岭沟壑,知道石灰山一带有一些不在地图上的小路,这里沟壑纵横,竹林密布,形成一个狭长的瓶颈地带。 如果能把敌军诱进来,再由部队封死出入口,就能形成天然的口袋阵,为了确保成功,他必须以一个可靠的身份接近日军。 由于他会一些日语,加上手脚麻利,日军在城里用他做杂活,正是这些表面的顺从,给了他可以引导敌军的机会。 192师这边也迅速行动起来,师部把兵力布置在石灰山周围,一部分正面抵挡,一部分两翼埋伏,另一部分守在山口堵截。 部队把火力器材悄悄运到窑场和山坳边上,千余士兵隐蔽在竹林和岩壁后,只等敌军钻入陷阱,潘木匠与军方约定了一个信号,到时只要动作发出,整片山谷就会立刻爆发。 几天后,时机成熟,日军的一个骑兵中队和数百步兵需要向新登方向进发,他们不熟悉地形,正好要找人带路,潘木匠主动站出来,假装热心,带着部队走进石灰山。 敌军沿着狭窄的山道前行,前面逐渐变成峭壁,后路却已经被封住,就在这个节点,信号出现,伏兵齐起。 机枪火力从山壁两侧喷出,手榴弹接连投下,迫击炮的轰炸把整个沟壑炸得浓烟四起,敌军猝不及防,骑兵的战马乱成一团,步兵更是被困在沟里四处逃窜。 这场伏击持续了几个小时,敌方指挥官稻村在绝望中自杀,跟随的七百余人几乎全军覆没,战场被火力覆盖,退路彻底堵死,日军无路可逃。 等到枪声停下时,沟里已经满是尸体,战马倒伏,血流和石灰粉混合在一起,潘木匠在战斗中牺牲,他的身体上留下多处刀伤和刺伤,死去时依旧紧紧咬牙,没有放弃过。 这场伏击战打得极其惨烈,但结果让整个局势大为振奋,国军部队以极小的伤亡换来了一次彻底的胜利,全歼了敌军的精锐部队。 对于胡达和192师来说,这是一次重要的反击;对于潘木匠来说,这是他为女儿报仇雪恨的最后方式。 战后,胡达命人把潘木匠与牺牲的数百名官兵合葬,并亲手写下挽联,把“忠臣”与“义士”并列,肯定了一个普通人的价值。 潘木匠的故事在此之后不断被传播,1938年十月,《东南日报》上第一次刊登他的名字,把他写成一个为国尽忠的老人,1939年,《一条心》把这段经历画成连环画,走进更多人的视野。 几十年后,当地老人们还会讲起他,有的强调他是为了替女儿报仇,有的说是为了保护朋友,也有人更强调他作为百姓挺身而出的勇气,无论版本如何变化,那场伏击战,那位木匠的牺牲,始终是最核心的事实。 在富阳的墓碑上,潘木匠的名字和阵亡将士们写在一起,木工铺早已消失,但关于他和那根红绳、那把刻刀的记忆,被后人一代代传下去。 2015年,富阳博物馆把他的刻刀作为重要展品,提醒后来人,这是一件曾经浸透血泪的物件。 潘木匠并不是传奇里的人物,而是千千万万个普通中国人的缩影,他用生命换来一次胜利,让世人看见,在国难当头时,一个平凡人也能做出惊天的选择。 信源:东南日报——潘木匠引歼倭寇