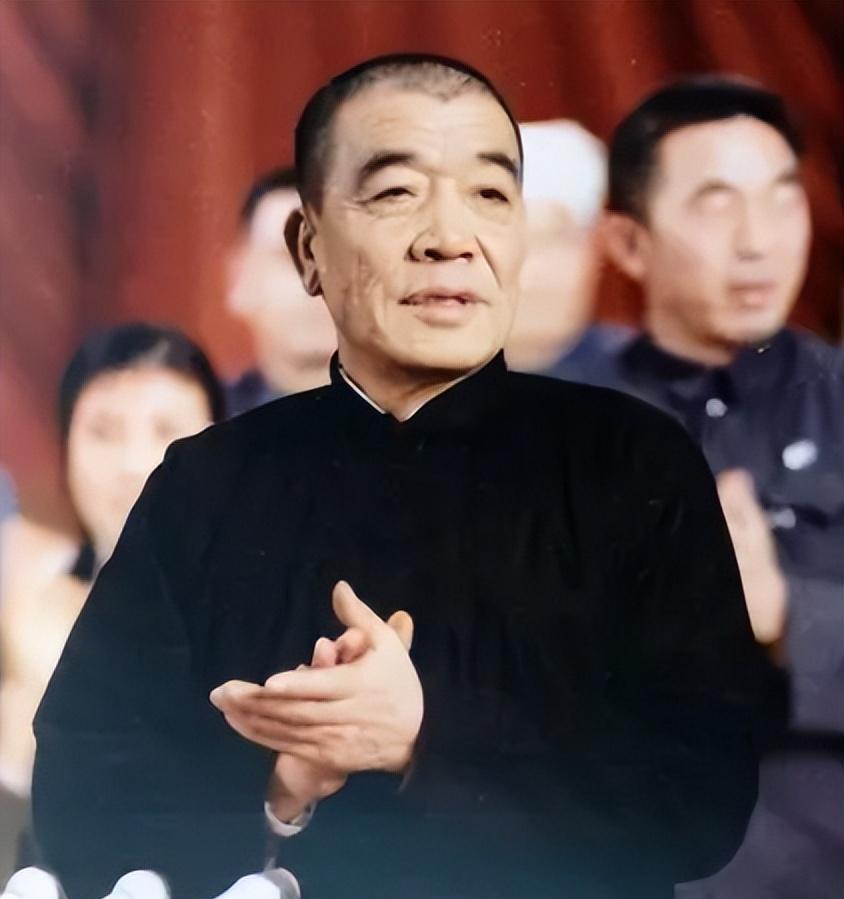

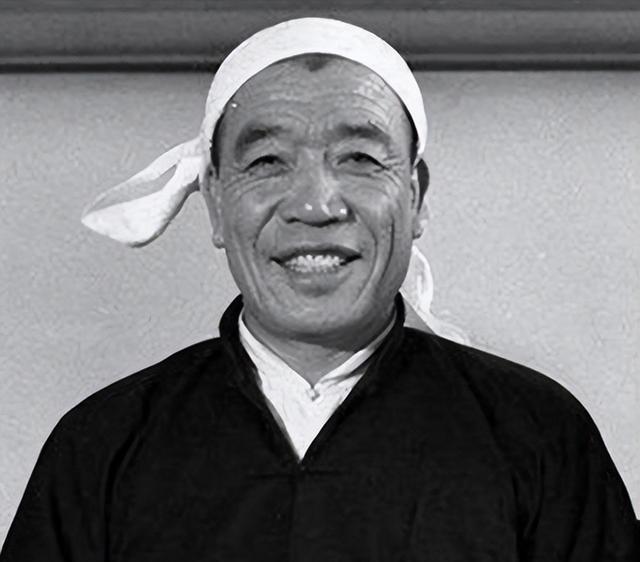

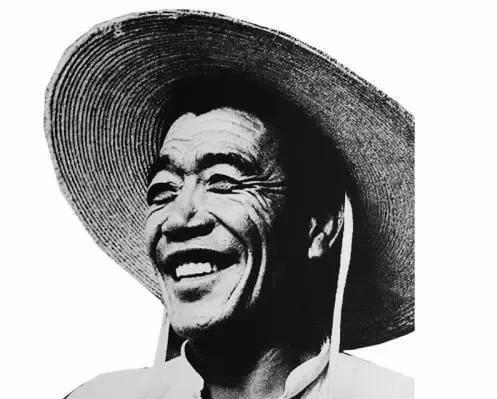

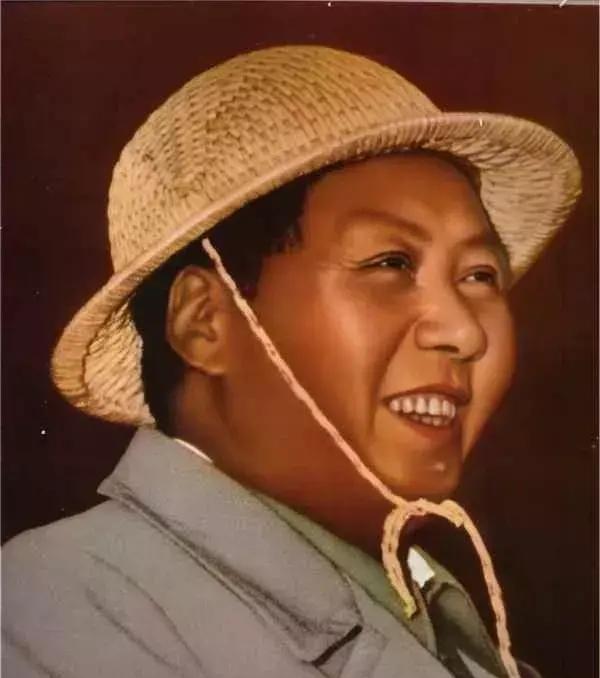

温铁军曾发出疑问:要是按照毛主席当初的设想继续发展,中国的乡村会走向何处?我们来看看大寨这个典型。大寨,隐匿于太行山西麓,其生态环境堪称“七沟八梁一面坡”的土石山区典范,自然条件之恶劣,堪称穷山恶水。在中国社会广泛传颂的“大寨精神”,即“自力更生、奋发图强”的精神品格,与大寨农民生活的恶劣自然环境密不可分。 正是这片穷山恶水,为大寨农民创造其独特的文化精神提供了自然的基础和舞台。对于一个村庄而言,作为自在的社会主体,每个村庄都会有着其自己的传统或“本性”,而大寨村的传统或“本性”则是在其所处的生态环境中创造并延续下来的。 1952 年,37 岁的陈永贵担任了大寨村党支部书记,挑起了带领大寨人民改变命运的重担。彼时的大寨,自然条件恶劣,“山高石头多,出门就爬坡;地无三亩平,年年灾情多” ,土地贫瘠,沟壑纵横,粮食产量极低,村民们生活困苦。摆在陈永贵面前的,是一个亟待改变的贫困山村,但他没有丝毫退缩,凭借着自己多年在土地上劳作积累的经验和独特的哲学思维,开始了大刀阔斧的改革。 陈永贵深知,要想改变大寨的贫困面貌,首先要解决的就是土地问题。他带领村民们制定了详细的规划,开始了艰苦卓绝的治山治水工程。面对恶劣的自然环境和简陋的工具,陈永贵没有被困难吓倒,他提出 “山再大,沟再深,治了一山少一山,治了一沟少一沟” 的口号,鼓舞着村民们的士气。在他的带领下,大寨人用镢头和扁担,在七沟八梁一面坡上,一锄头一扁担地开垦梯田。他们从石头缝里聚土,垒成保水的田埂,让荒地焕发出新的生机。 除了开垦梯田,陈永贵还非常注重科学种田。他深知,要想提高粮食产量,仅仅依靠人力是不够的,还必须运用科学的方法。他积极学习先进的农业技术,推广优良品种,合理施肥灌溉。在种植试验中,他坚持实践第一的科学态度,不断探索适合大寨土地和气候的种植方法。从玉米谷子的移栽补苗,到在海拔 1000 米、无霜期 120 天的虎头山上试验成功一年种两季(一季小麦和一季玉米或谷子),每一项成功的试验背后,都凝聚着陈永贵的心血和智慧。 陈永贵的哲学智慧,不仅体现在大寨的生产建设上,更贯穿于他的日常管理之中。在互助合作时期,当有人嘲笑他组织的老汉娃娃们 “老的上不了马,小的拉不开弓” 时,陈永贵却有着截然不同的看法。他认为,老人们拥有丰富的经验,这些经验是在长期的生活和劳动中积累下来的,如同宝藏一般珍贵,能够为团队提供宝贵的指导;而小孩子们则充满了无限的潜力,他们正处于成长的阶段,未来有着广阔的发展空间 。这种辩证的思维方式,让他看到了团队中每个人的价值,也为团队的发展注入了信心。 在合作化之后,如何将一家一户的农民凝聚起来,成为了摆在陈永贵面前的一个重要问题。他在实践中不断摸索,总结出了一整套政治、思想、经济和行政的管理办法,而其中的核心便是 “表扬先进的,鞭策后进的,带动中间的,斗争对立的” 。这一方法看似简单,却蕴含着深刻的哲学道理。通过表扬先进,能够树立榜样,激发大家的积极性和上进心;鞭策后进,则可以促使他们认识到自己的不足,努力改进;带动中间的,能够让大多数人都参与到集体的发展中来,形成强大的合力;而斗争对立的,则是为了维护集体的利益和团结,确保发展的方向正确。 在处理具体问题时,陈永贵更是将辩证法运用得淋漓尽致。办初级社时,面对那个故意报高自己产量向农业社挑战的单干户,陈永贵没有直接与其发生冲突,而是采用了欲擒故纵的方法。他表示,农业社和单干户丰收都是好事,并且今年的粮食收购将按照各家报的产量来确定。这一做法让单干户陷入了困境,因为他虚报的产量根本无法完成收购任务,最终只能自己打自己的嘴巴,假话也不攻自破 。这种巧妙的处理方式,既避免了矛盾的激化,又达到了教育的目的。 同样,他一方面致力群众生活的改善,想方设法让人们吃好穿好,这是他作为领导者的责任和使命;另一方面,他又不断进行忆苦教育,当发现少数人怕苦怕累、贪图享受的思想抬头时,就会进行严厉批评,甚至明令禁止人们戴手表、进饭馆。他这样做的目的,是为了让大家牢记过去的苦难,珍惜现在的生活,始终保持艰苦奋斗的作风 。这些看似矛盾的做法,实际上都是为了一个共同的目标,那就是教育和引导群众在任何情况下都要坚持艰苦奋斗的传家宝,守护并发展前人开创的事业。