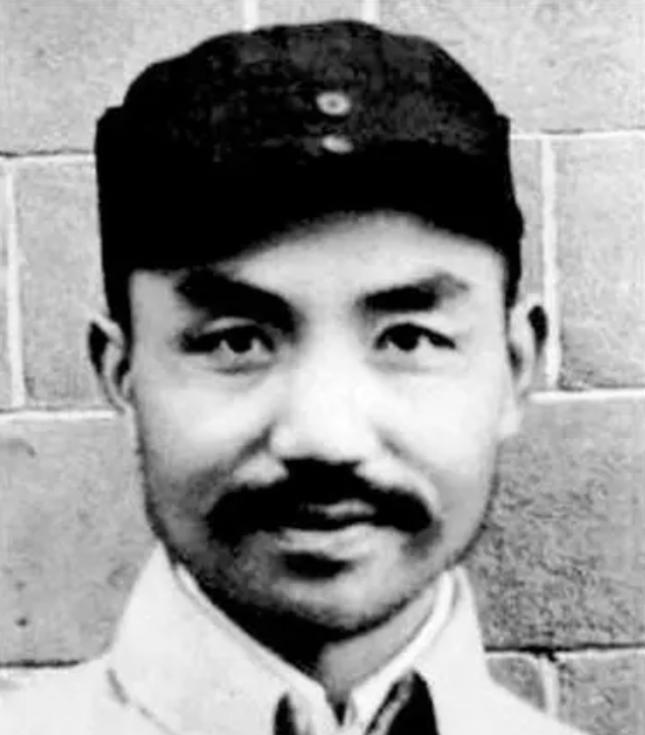

建国后,因转业到其它工作岗位,而错失军衔的将领都有谁? “1955年9月27日上午十点,你怎么没来报到?”会场门口,一位军委秘书悄声问回京参加授衔预备会议的老战友。被问的人正是程子华,他笑笑:“我已是地方干部,排什么号?”简短一句,把“让位”的心境说得干脆。 新中国第一次大规模授衔仪式就要举行,开国将领几乎倾巢而至,可仍有几张面孔注定出现在历史照片之外。这些人并非战功不足,而是因为一句“服从需要”改换门庭。档案里,排名、资历、功勋一应俱全,却在最后关头被划掉。究其原因,既有国家对专业人才的渴求,也有个人对新岗位的主动选择。下面几位,就是最典型的例子。 程子华当年担任第四野战军第十三兵团司令员,解放战争后期率部席卷大西北,战绩斐然。1949年底,他奉调回原籍山西,担任省政府副主席兼财经委员会主任。那时的山西百废待兴,煤铁、电力、交通都需要紧急恢复。程子华没有两天犹豫,直接脱下军装,“上火线”跑遍大小矿点、铁路工地。有人劝他保留军籍,他摆手说,山西缺的正是懂兵又懂经济的干部。六年后,军衔授予名单里,本应同时出现杨成武、程子华两个名字,最终只剩前者。知情者估计,程的军衔最少是上将级别。不过,于程子华本人而言,一座钢铁厂投产带来的满足感,并不亚于肩章上的金星。 另一位被称作“外交战线上的猛士”的耿飚,也是在这一年与军衔擦肩而过。解放战争时期,华北“杨罗耿”兵团打硬仗出名,耿飚担任参谋长,擅长穿插迂回。1950年之后,他被外派印度尼西亚、缅甸等国,先是武官,后是大使。一张地图、一支钢笔,他在陌生社交场上周旋,同样是一种“打仗”。授衔那天,他正在仰光筹备中缅边界谈判。秘书来电询问,要不要赶回北京补办手续?耿飚回电只有八个字:“工作要紧,勿再提及。”1982年,他升任国防部长时仍无军衔,被西方媒体称为“没有星星的防务首脑”,这种经历放眼世界军史也鲜见。 黄镇的故事则更具戏剧性。这位晋冀鲁豫野战军第九纵队政委,原本在山西临汾战役中负伤后休养,1952年初被周总理点名调去外交部。原因很简单:黄镇既熟悉外事礼仪,又有前线经验,谈判桌上能做到知己知彼。成渝铁路建设需要大量国际贷款,他跑巴黎、跑日内瓦,口若悬河,为国家争取到一笔又一笔急需的资金。那几年,国内朋友见他,总喜欢半真半假地抱怨:“要不是你跑去当大使,肩上准有两杠三星。”黄镇总笑着摆手:“能让铁路早点通车,比什么都重要。” 袁仲贤则是一位典型的“高学历将领”。他在苏联中山大学学过政治,也打过南昌起义、黄埔江口突围,解放战争后期任第三野战军第八兵团政委,人送外号“读书打仗两不误”。1951年中央决定组建驻德意志民主共和国大使馆,需要一个既懂军事又能用俄语、德语沟通的人,袁仲贤被周恩来点名“出线”。行前有人提醒他:“别忘了留档案,免得以后授衔麻烦。”袁仲贤笑答:“外交岗位同样是前线,勋章不在肩章。”几年后,冈比亚、阿尔巴尼亚建交谈判桌上都出现了这位“没有军衔的兵团政委”。 类似情形并非个例。军队档案显示,在1955年被推荐但最终未参与授衔的干部里,凡是转去外贸、工业、铁路、外交等系统的,高达300多人。名字不一定响亮,却几乎个个带伤、带功。不得不说,这批人在国家最缺人的时候,选择了“脱甲再战”。有人戏称他们为“第二次转业军人”,其实责任更重、压力更大:过往荣誉只能留在箱底,眼前难题却逼着立刻上手。 有意思的是,这几位被“漏掉”的将领私下聚会时,偶尔也调侃各自的“空肩膀”。程子华曾在太原招待所与耿飚碰面,两人相视一笑:“咱们的星星,都化成了公路和厂房。”一句玩笑,道出彼此的心声。国家进入“一五”计划后重工业开局艰难,如果没有熟悉后勤体系的老将领坐镇,很多工程难以及时启动。外事方面,新中国刚被联合国拒之门外,耿飚、黄镇等人跑遍亚非拉,铺设外交线路,也是一场无声的鏖战。 从军衔制度本身来看,1955年的授衔更侧重在现役部队管理,凡已转入地方序列的人员原则上不再列入。中央军委办公厅曾讨论过“授予名誉军衔”的提议,最终因现实条件与组织编制问题搁置,这也让程子华、耿飚等人成为少见的“空档”。到1988年我军恢复军衔制时,他们大多已离休或逝世,再补授意义不大,于是史册里永远留下一段未完成的“假设”。 试想一下,如果这些人当年坚守军籍,或许会多出几位大将、上将,但新中国的外交、电力、铁路、外贸系统是否还能在短时间内起步?答案恐怕未必乐观。军功章与铁饭碗,二者只可择其一,这几位老兵用行动交出选择题。遗憾的是,他们消失在军装人群中的背影,往往被公众忽略;可欣慰的是,工厂的烟囱、通车的隧道、递交的外交照会,都在替他们默默作证。