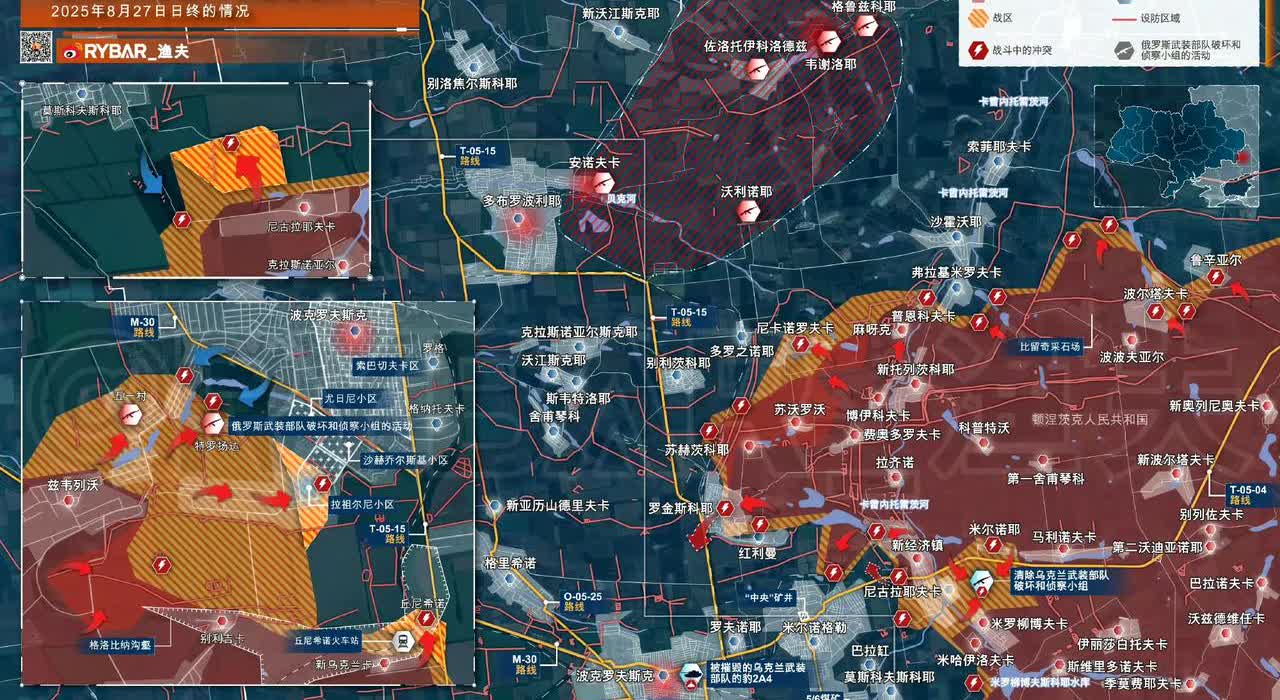

8月26日,一架载着250人的国航波音777客机,8月26日从伦敦飞往北京途中突然遭遇惊魂时刻!飞机的一台发动机突然罢工,机组人员果断决定紧急备降俄罗斯西伯利亚。 (信源:极目新闻——国航伦敦飞北京航班因故障备降俄罗斯,乘客称在机上等了几小时才前往航站楼,备用飞机已从北京飞抵当地) 8 月 26 日凌晨的西伯利亚上空,万米高空中的国航 CA856 航班本该是一片寂静,多数乘客沉浸在跨洲际飞行的梦乡,只有波音 777客机双发引擎的平稳轰鸣,像脉搏般规律地跳动。 突然,一阵突兀的震动划破宁静,驾驶舱内的警告灯骤然亮起,刺眼的红光映照着机组人员紧绷的脸庞,飞机右侧发动机参数断崖式下跌,几秒钟内,这台相当于飞机 “心脏” 的动力核心,彻底陷入了 “罢工” 状态。 彼时,这架搭载着 311 人的航班正飞行在远离陆地的空域,单发飞行的风险如阴影般笼罩下来 —— 失去一半动力的庞然大物,就像被切断了一条腿的奔跑者,每一分每一秒的操控,都牵动着全机人的性命。 好在经无数次应急训练的机组未慌乱,90秒内迅速铺开一套单发飞行标准程序:机长把控操纵杆调整姿态维持平衡;副驾驶联系俄罗斯空管申请就近备降;客舱乘务员压下紧张,用温和坚定的声音通报情况,递水安抚乘客,尽显专业。 二十多分钟后,这架 “带病” 的波音 777 终于在俄罗斯下瓦尔托夫斯克机场停了下来。更巧合的是,当地零下 3 摄氏度的干冷空气,意外为降落时的刹车系统降温,避免了因摩擦过热引发的二次风险。 当轮胎触地的瞬间,机舱内紧绷的空气终于舒缓,没有人欢呼,却有不少人悄悄松了攥紧的拳头 —— 这场与死神擦肩而过的较量,以全员安然无恙暂告段落。 降落后保障紧凑。下瓦尔托夫斯克机场无维修波音 777 能力,但第一时间启动“极地应急协议”,将候机厅改成临时休息区,提供折叠床、厚毯子、热食和饮用水,调试好免费卫星电话供乘客报平安。 在北京,国航应急小组连夜运转,数小时后,备用波音 777 载着 12 名发动机专家与关键涡轮叶片备件起飞;俄罗斯海关开通“绿色通道”,免检放行节省 6 小时。对比 2022 年英航类似事件中乘客滞留 34 小时的窘境,这场跨国协作的效率成了危机中的安心剂。 惊魂落定,一个更值得深思的问题浮出水面,被誉为 “航空工业皇冠” 的 GE90-115B 发动机为何在关键时刻 “掉链子”?而且这还不是偶然事件,而是由多次案例。 极地航线特殊环境加剧了危机。“双发客机能否胜任极地飞行”争议不断,空客A380设计师认为四发客机才是极地航线安全首选,波音则以“777双发失效概率极低”反驳。但现实数据残酷,过去十年,极地航线上73%的发动机故障发生在双发客机上。 更棘手的是极地应急资源的匮乏。西伯利亚广袤的土地上,能满足能满足波音 777 安全降落的机场仅有三个,而且距离甚远。 这意味着一旦发生故障,飞机可选择的 “逃生出口” 少得可怜,此次 CA856 能找到下瓦尔托夫斯克机场备降,某种程度上是 “幸运” 的,但航空安全从不能依赖幸运。 那么,如何才能避免类似的惊魂时刻重演?答案藏在每一个细节的把控里。首先应该加强对这类发动机的检测,将危险从根源遏制。其次应该在相关航线上规划备降机场。还可建立 “极地航线气象预警系统”,实时监测极锋区温差变化,提前规避极端气流对发动机的冲击。 而跨国协作的经验,更该转化为长效机制。此次中俄海关的 “免检放行”、俄罗斯机场的应急保障,证明了国际合作对航空安全的重要性。 未来,可推动极地航线沿线国家建立 “应急资源共享平台”,统一应急保障标准,简化技术团队与备件的通关流程,让 “90 秒应急” 从机组延伸到地面,从一国延伸到多国。 当 CA856 航班备用飞机在北京降落,乘客拍下晨曦时,这场惊魂旅程圆满结束。它如镜子,照出航空安全隐忧,包括发动机隐患、极地环境挑战、应急资源短板,每个环节都需严谨对待。 航空安全不是 “概率游戏”,而是将 “百万分之一的风险” 化作 “百分之百的把控”,体现在机组人员 90 秒快速反应、维修人员细致探伤、各国机场携手搭建应急网络中。唯有如此,才能让飞行只留平稳安心,而非惊魂侥幸。